法治是城市发展的基石,文化是法治建设的支撑。“八五”普法规划实施以来,恩平市构建“阵地+活动+队伍”三位一体工作模式,推进法治文化建设向纵深发展、向多元延伸。立足本土特色与群众需求,恩平市既注重法治阵地的“硬支撑”——打造法治公园、法治教育实践中心等多层次载体,让群众抬头见法、驻足学法;又强化法治宣传教育的“软渗透”——结合民俗文化、非遗技艺、基层治理开展普法活动,用群众喜闻乐见的方式讲好法治故事;更夯实普法队伍的“活力量”—— 培育法律明白人、不同专业领域普法志愿者等骨干队伍,让法治传播有温度、接地气。如今,这一模式已成为恩平市法治文化建设的“强引擎”,在城乡角落播撒法治种子,为基层治理注入文化动能。

一、阵地建设:从“单点分布”到“全域覆盖”,筑牢法治文化“硬支撑”

以“实用化、场景化”为导向,恩平市将法治元素融入城乡空间肌理。在城区,升级改造“省级法治文化主题公园”——鳌峰山东门广场法治文化公园,园中“法治成长之路”“宪法小广场”等多处法治地标让市民在散步休闲中充分地接触法治文化;在乡村,依托“民主法治示范村”创建,恩平市结合地方特色,将法治文化融入群众公共文化生活,让村民处处见“法”、心中有“法”。如牛江镇昌梅村,巧妙将航空元素与“中国航空之父”冯如的故居相呼应,并将法治元素融入冯如文化精品线路,以冯如文史馆、华侨华人展览馆、法治步行街为载体,向村民及游客宣扬法治精神。

除了融入群众生活场景的法治文化阵地,恩平市聚焦实践教育功能打造了方寿林中小学综合实践基地、禁毒法治教育基地、国防教育基地、童心书屋等多个法治教育实践中心,并充分发挥载体作用,开展法律沙龙、音乐会、亲子DIY、团建拓展、研学、书画展等多种形式的普法活动。

二、普法活动:从“单向宣讲”到“双向互动”,强化法治文化“软渗透”

跳出“你讲我听”的传统法治宣传教育模式,恩平市以“群众需要什么就提供什么”为原则,通过拓展载体、文化融合、沉浸体验三大路径,让法治宣传教育活动从群众“被动接收”变为“主动参与”。

在服务发展与民生上,拓展多元普法载体,把法律知识送到群众和企业身边。结合企业茶话会、民法典集市、招聘会、法治体检等多种渠道开展送法进企业活动,让法律从“书本里的条文”变成“企业用得上、群众用得着”的实用工具。在文化融合上,深挖非遗资源,让法治宣传教育有文化味、有烟火气。将糖画、纸鸢、春联、快板、灯笼、恩平烧饼、恩平簕菜茶等非遗文化元素与法律元素融合,让群众在“非遗+法治”的精品普法活动中感受传统文化魅力,接受法治熏陶。在体验创新上,打造 “沉浸式”普法体验活动,让学法过程变有趣、能回味。按季节推出“法治四季 护航成长”亲子活动,开展“法治City Walk” 研学之旅,举办趣味普法运动会,设计“动物法庭”角色扮演,还有举办书画展、团建拓展等活动,从视觉、听觉、体验感多维度激发青少年等重点群体的参与热情。

三、队伍培育:从“临时参与”到“常态服务”,锻造法治文化“活力量”

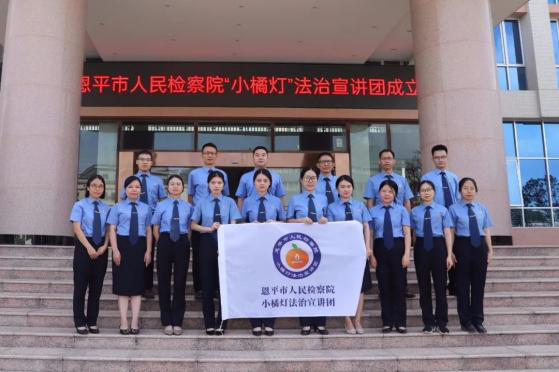

恩平市构建“本土+专业”的普法队伍体系,让法治宣传教育既有乡土温度,又有专业深度。一方面,选拔村(社区)干部、调解员等担任“法律明白人”,通过集中培训、案例研讨提升其释法宣讲能力,使其成为“家门口的普法员”。目前,恩平市共培养“法律明白人”880人,基本实现每个村(社区)4名“法律明白人”培养目标。这股普法力量积极活跃在基层“法治、德治、自治”实践一线,不断推进基层法治文化建设提档升级;另一方面,整合公检法专业力量,打造特色普法队伍,聚焦青少年等重点群体精准发力。恩平市公安局组建“警妈守护团”“女警团”,以母亲的视角、女性的细腻,走进校园开展防欺凌、防诈骗等专题宣讲,用真实案例告诉青少年“如何保护自己”;恩平市检察院“小橘灯”法治宣讲团常态化开展“法治进校园”巡讲,通过“案例情景剧”“趣味问答”等形式,讲解未成年人犯罪预防、校园安全等法律知识;恩平市人民法院打造“彩云天空”普法品牌,法官们带着典型案例走进学校、社区,用“法官说案” 的方式解读与群众生活密切相关的法律条款。这些专业队伍凭借职业优势,将法律条文转化为生动故事,让法治宣传教育既权威又接地气。本土力量扎根基层、专业队伍精准赋能,两支队伍协同联动,形成“横向到边、纵向到底”的普法网络,让法治正能量覆盖城乡每个角落。

“阵地+活动+队伍”三位一体的工作模式,让法治精神在恩平的街巷村落落地生根。从公园普法角的驻足学习,到民俗活动里的法治宣讲,再到普法骨干的现场答疑,法治已融入群众生活日常。未来,恩平市将不断在法治宣传教育上提质增效,让法治文化建设成为基层治理的“金钥匙”,解锁城市发展密码。

粤公网安备:44070302000670

粤公网安备:44070302000670