习近平总书记在广东考察时强调,要保护好“侨批”文物,加强研究,教育引导人们不忘近代我国经历的屈辱史和老一辈侨胞艰难的创业史,并推动全社会加强诚信建设。

这里的“侨批”,

在江门,一般叫银信。

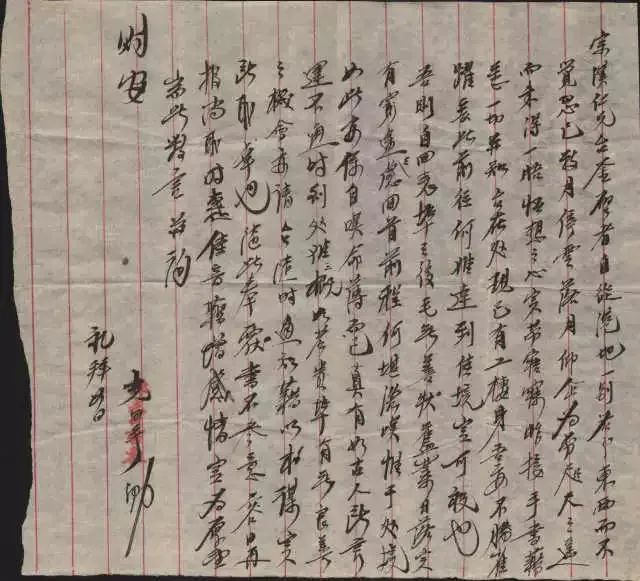

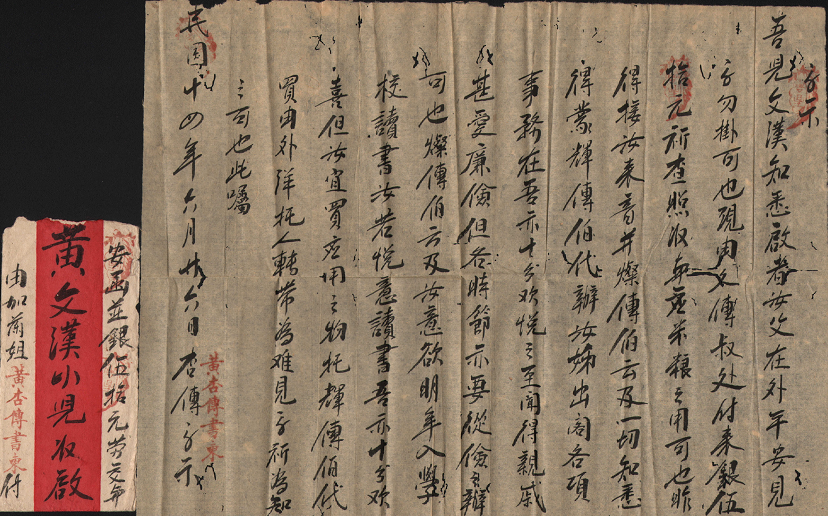

△去海外谋生的五邑人通过银信与家人建立联系。

“五邑银信”

正是五邑籍海外侨胞家国情怀的

历史见证!

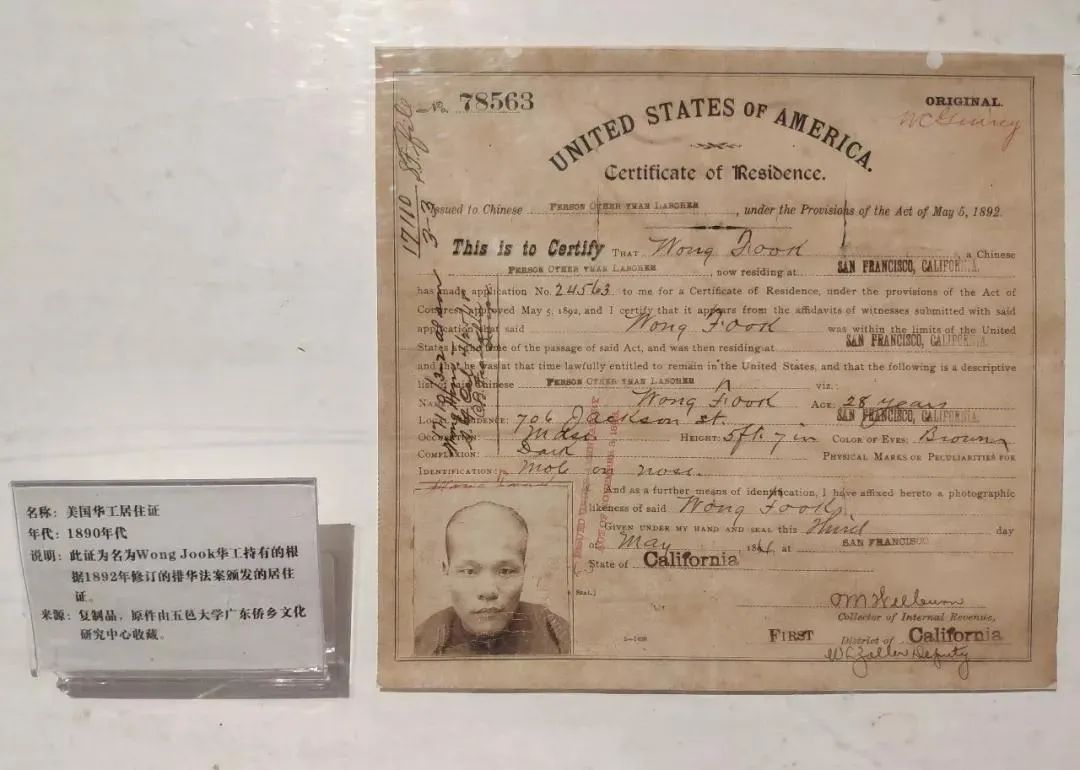

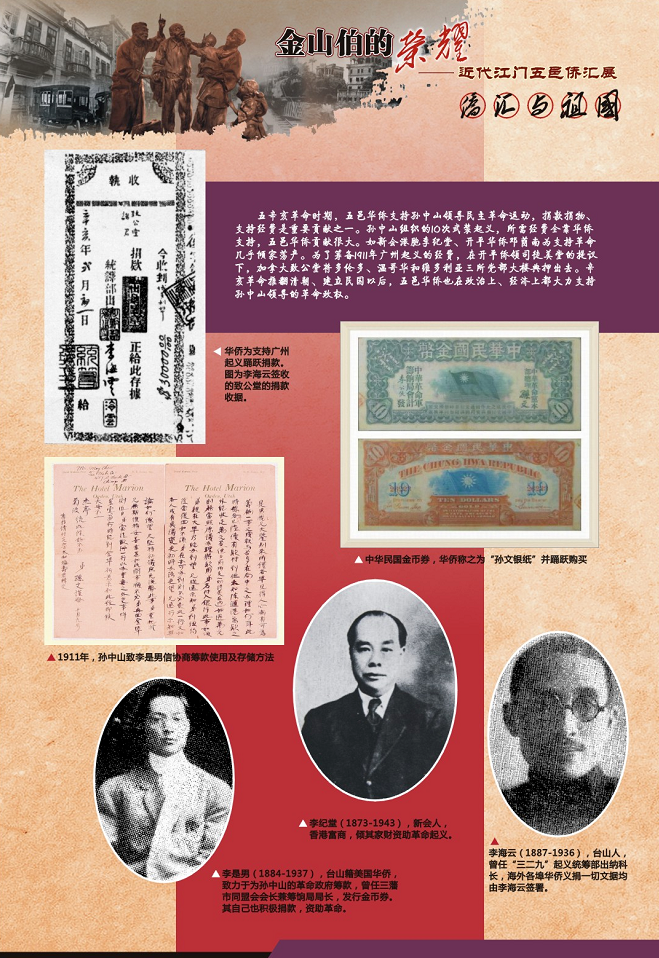

在市委、市政府的重视领导下,江门市委宣传部大力推动五邑银信(侨批)保护活化,进一步发掘其历史价值、文化价值,丰富江门侨乡文化内涵。日前,市委宣传部专门召开了江门五邑银信(侨批)保护活化工作研讨会。研讨会上,五邑大学广东侨乡文化研究中心教授刘进展示的各收藏机构列入侨批申遗文本中的侨批数量资料显示,约15万份侨批列入侨批申遗文本,其中江门就有约4万份。这些侨批中,最早的是光绪九年(1883年),也是出自五邑地区的家书。

江门日报记者 周华东 摄

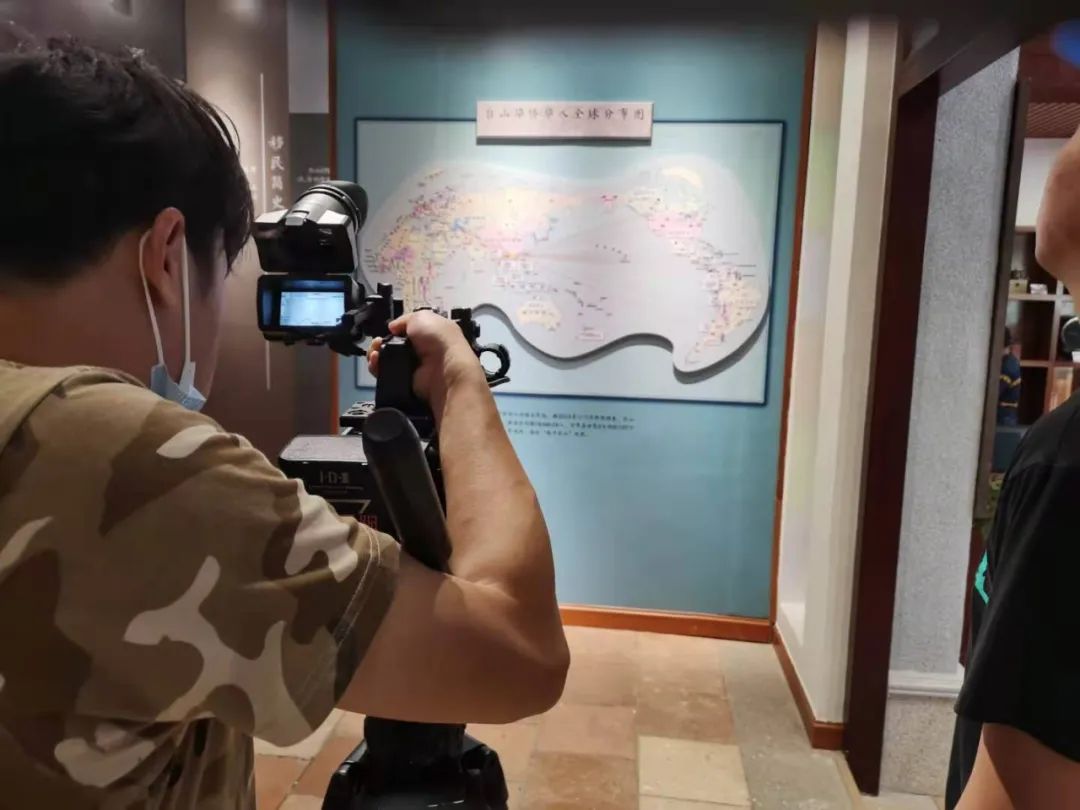

来到江门进行专题拍摄。

这次摄制,

是对央视纪录片《跨越山海的家书》

进行拍摄。

纪录片《跨越山海的家书》将以世界记忆遗产“侨批档案”为载体,讲述鲜为人知的侨批故事,追忆华侨先贤历尽艰辛,艰苦创业并回馈桑梓故土的历史记忆。通过对“侨批”所蕴含的历史文化故事进行深入挖掘与研究,向观众展示守信重义、爱国爱乡的华侨精神。

18日上午,

摄制组首先来到

位于开平市赤坎镇中股村牛路里的

司徒美堂故居,

用镜头探访与记录著名爱国侨领

司徒美堂传奇一生的出发点,

追溯司徒美堂的乡土记忆,

弘扬老一代海外华侨爱国爱乡、

报效祖国的家国情怀。

图片来源:开平发布

摄制组还来到塘口镇自力村碉楼群,

通过情景再现的方式,

讲述一代代“金山客”漂洋过海辛苦打拼、

衣锦还乡修建碉楼的故事。

图片来源:开平发布

摄制组前往台山市银信纪念公园、

进行实景拍摄。

图片来源:江门日报台山微事

20日,

摄制组还将前往五邑华侨华人博物馆

等地进行实景拍摄。

纪录片制作完成后,

将在中央电视台中文国际频道

《国家记忆》栏目面向全球播出。

敬请期待!

广东江门,

被誉为“中国第一侨乡”,

有着400多万五邑籍

海外侨胞、港澳台同胞,

分布在全球107个国家和地区……

△五邑华侨广场。彭伟宗 摄

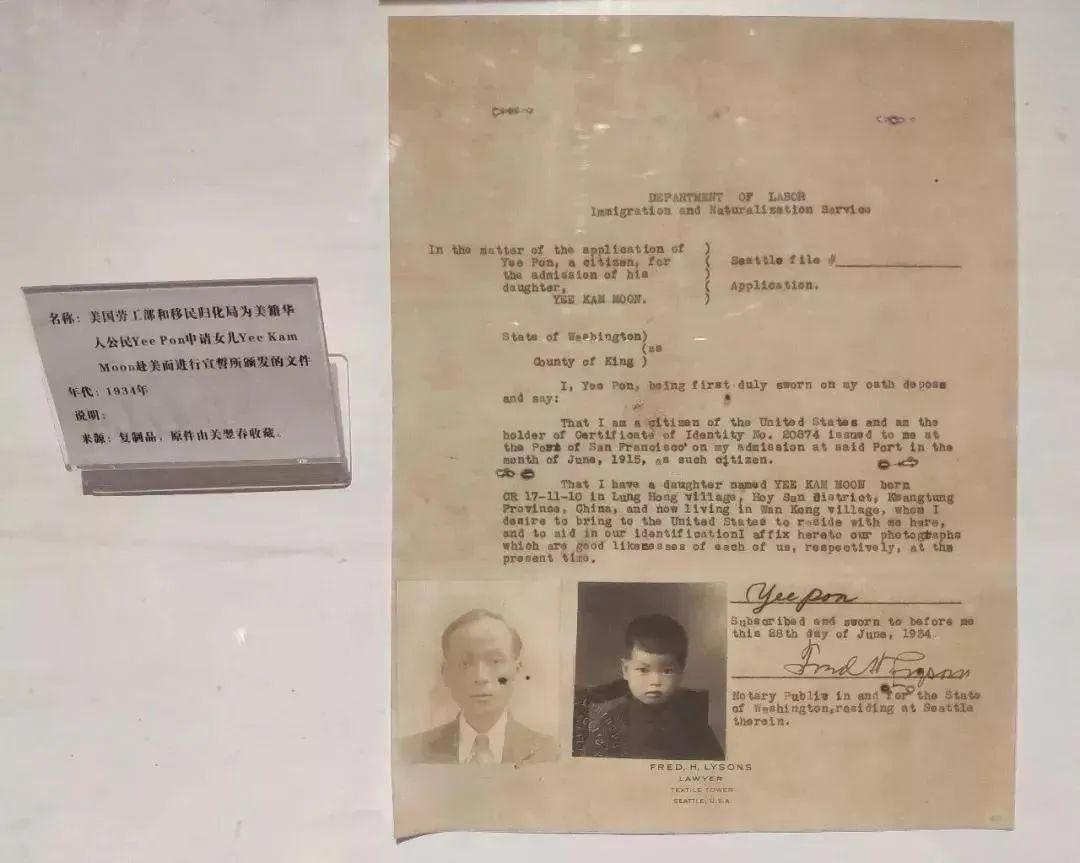

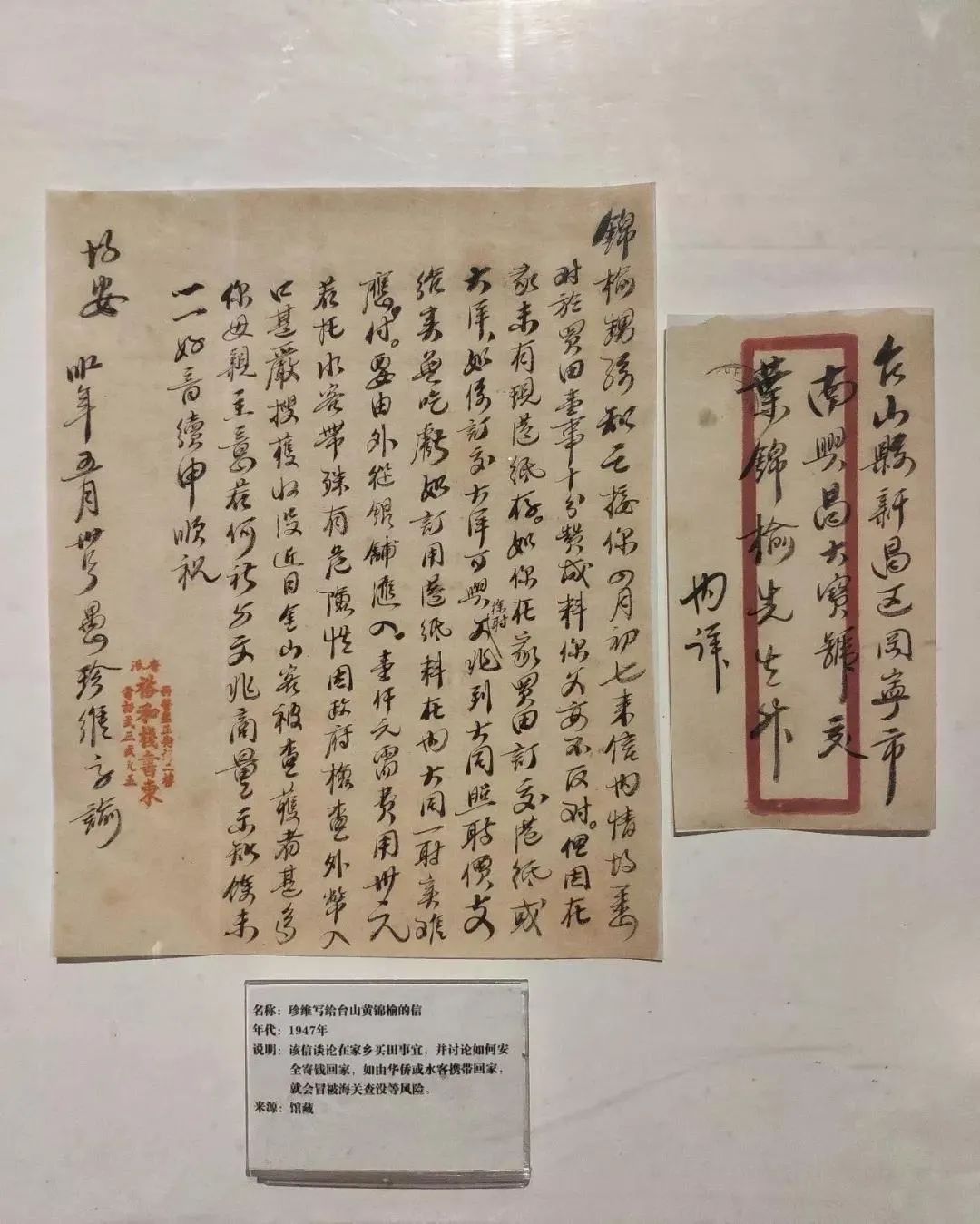

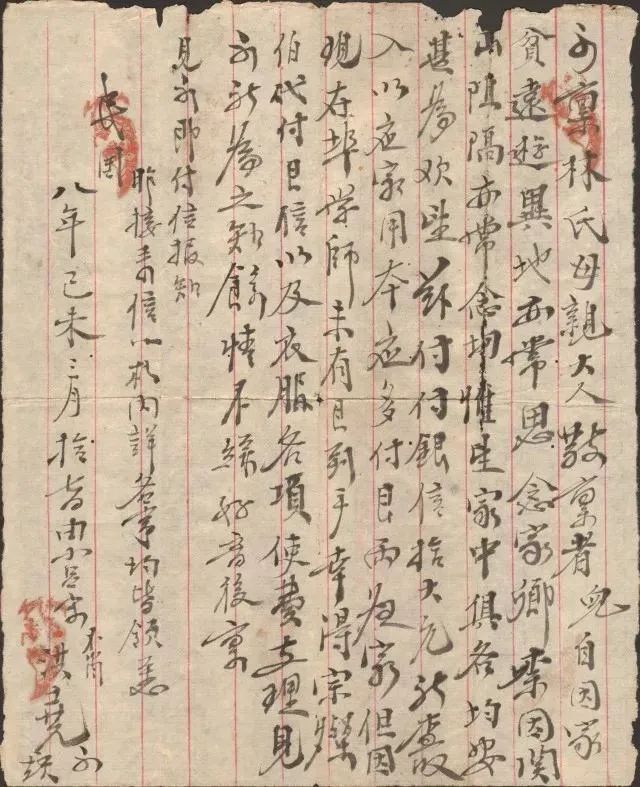

一张张泛黄的银信,

是老一辈五邑侨胞

艰难创业史的有力见证。

△五邑人通过银信与家人联系。

他们爱国爱乡的精神

始终闪耀在历史长河里。

侨乡江门是银信档案“宝库”

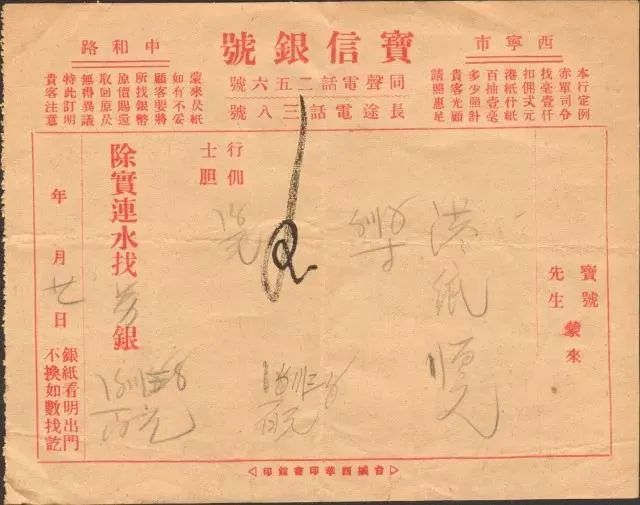

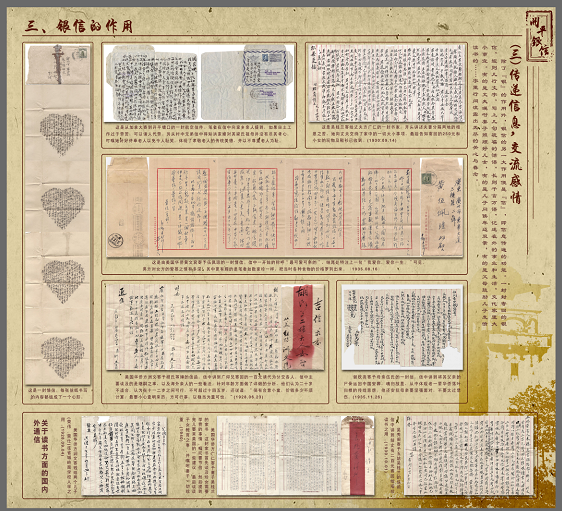

银信(侨批)是指

海外华侨通过海内外民间机构

汇寄至国内的汇款暨家书,

是“银”和“信”结合的档案文献。

△台山银信博物馆。

2013年,

侨批档案申遗成功,

入选世界记忆名录。

作为中国第一侨乡,江门的银信档案馆藏丰富,截至目前:

江门市博物馆馆藏银信档案资料约2.6万件(套),其中华侨书信约6000件(套),金融票据2万多件(套);

台山市银信博物馆展出了389件展品,其中330件原件;

开平市博物馆目前收藏银信共有1214件(套),包括书信、票据、记账簿、年结簿等。

△银信纪念广场。彭伟宗 摄

江门银信保护走在全省前列

早在100多年前,

一封封来自世界各地、

道尽家长里短的银信,

记载着五邑海外游子对家的眷恋

被邮寄了回来。

现存的银信档案大部分历经百年,

难免受潮、虫蛀,外观破坏严重。

如何保护这批银信档案成了文物工作者的重点。黄志强说,目前江门市博物馆的文物库房实现恒温恒湿和分类保存,银信档案资料存放在纸质文物库房,库房柜架等做防虫处理。此外,博物馆购置有真空杀虫机两台、冷藏冰柜一台,可以在馆内实现银信档案资料的杀虫处理。

“当年的银信基本都是用墨水书写,这种墨水即使一直不动它,经历百年之后也会自动消失。所以我们现在通过和多家学术机构合作,想办法进行一些修复工作。”黄志强说。

△台山端芬海口埠——银信柱。

据了解,江门市博物馆目前和广东省博物馆以及省内修复单位合作,已经完成了数十件银信档案资料的修复。在澳门文物修复学会的指导下,正在逐步建立纸质文物修复实验室,并开展人员培训工作,未来江门市博物馆将具备独立修复银信档案资料的条件。

“江门银信侨批保护走在全省前列。”广东华侨博物馆副馆长陈宣中认为,江门有关侨批研究成果数量多、质量高,对侨批进行专业化、规范化保护,发动民间力量参与侨批保护蔚然成风。

做好银信的活化利用

在银信的活化利用方面,江门做出不少探索。比如,台山市银信博物馆及文旅集团推出了一系列笔记本、帆布袋、陶瓷杯等文创产品。台山市新时代文明实践中心在“精彩侨乡”App,专门设置“云书信”栏目,展示“最美家书”。开平市博物馆将23件(套)馆藏银信进行IP授权,引入社会力量共同开发文创产品。

五邑大学教授石坚平认为,银信活化的意义在于通过讲好“银信故事”来讲好“侨乡故事”,建构完善侨乡文化品牌,在丰富民众文化生活的同时,增强对侨乡文化的认识、认可和认同,要把银信故事讲细讲好讲生动。

陈方欢 摄

“我们能否尝试以银信文化为基础,进行剧本、小说、话剧等方面的创作?现在抖音这么受欢迎,我们可以在抖音平台上举办银信文化短视频创作大赛,吸引更多人去参与银信文化的活化。”石坚平说。

让银信文化元素融入城市建设

非遗保护要见人见物见生活,银信亦如此。罗达全认为,可以到珠西综合交通枢纽江门站等人员密集的地方展示银信,更好地展示江门的人文。还可以通过世界江门青年大会,“走出去”的银信展览等平台和形式,让银信被更多人熟知。

“对!银信的资源共享、宣传推介非常重要。”市文广旅体局副局长柳超球非常认同罗达全的观点。他表示,江门五邑有两大世界级“遗产”,如今却是“一冷一热”的局面:开平碉楼与村落广为人知,银信却有不少本地人不认识。

“目前我们在如城市宣传片、标志性建筑、重点项目等展示推介的‘窗口’中,关于银信的元素还是比较少,需要加强。例如近期正在征求意见的城心轴线慢行系统设计方案,是否可以考虑增加更多的银信文化元素?”柳超球表示。

陈方欢 摄

“银信档案不能只存放在博物馆里面。”刘进认为,银信价值的弘扬必须以文化传播为重点,“我认为,可以在城市建设当中融入更多的银信文化元素,比如在城市公园中展示银信档案的图片资料、建一些银信文化设施,让城市文化与银信文化更好地融合”。

粤公网安备:44070302000670

粤公网安备:44070302000670