春节,

是一场辞旧迎新的仪式,

也是一捧温暖的乡土记忆,

舞龙、舞狮、吹泥鸡……

每一项节俗背后,

无不流淌着心中的“年味儿”,

凝聚着游子对家乡的深深眷念。

这,是独属于江门街坊的春节记忆!

△年味渐浓,“老江门”爱去的骑楼老街红红火火 彭伟宗摄

春节里的非遗,新年里的“老味道”

今天就让我们一起唤醒记忆

感受非遗魅力,品味浓浓年味。

荷塘纱龙

△来源:蓬江发布

荷塘纱龙,起源于蓬江区荷塘镇篁湾村的民间艺术,是国家级非物质文化遗产之一。据史料记载始于南北宋期间,荷塘纱龙至今已有800年历史,舞龙技艺主要靠口耳相传传承至今,于2008年入选第二批国家级非物质文化遗产名录,已成为荷塘海内外乡亲认祖归宗的文化纽带。

△荷塘纱龙 蓬江区委宣传部供图

荷塘纱龙既可以在广场表演,也可以在舞台表演。夜间舞起来时烛光闪耀,上下翻滚,时明时暗,宛如一条不断滚动的彩虹,居高临下观看,大有“展翅欲凌三级浪,昂首直上九重天”的气概。春节、元宵、秋后及各种神诞庙会、喜庆盛典,也有机会看到荷塘纱龙的精彩表演。

开平泮村灯会

△制作工艺精细考究的花灯 余沛连摄

开平水口镇泮村乡有一个别具特色的民间习俗——泮村灯会。每年农历正月十三日,泮村乡彩旗蔽日,炮竹声声。

△起灯 余沛连摄

△花灯、游龙在泮村祠堂起舞 周华东摄

泮村灯会相传始于明朝(1464年),距今已有近六百年的历史了,因而形成了相对固定的程序和仪式。泮村灯会的程序相当讲究,包括扎灯、送灯、起灯、舞灯和打灯,于2008年入选第二批国家级非物质文化遗产名录。“泮村灯会”既是“传统手工艺”,又颇具“民俗”风味,是珍贵的汉族文化瑰宝和历史文化遗产。

东艺宫灯

△图源:蓬江区文化馆

江门东艺宫灯制作技艺于2012年入选广东省级非物质文化遗产名录。宫灯最具有代表性的是传统六角宫灯,它采用木料、玻璃等传统的材料,使用可折叠式的设计以方便携带。东艺宫灯用手工绘制的玻璃画,图案内容寓意多为龙凤呈祥福寿延年、吉祥如意等,造型和结构是从南宋流传下来加以改造的古典风格。

△高淑敏摄

东艺宫灯乘载着故乡的祝愿,漂洋过海,成为华人的手信,唐人餐馆的标志社团节日聚会的饰品。尤其在中华传统节日的元宵、中秋,更是不可或缺;灯谜会的盛行更是推广中华文化的纽带。江门东艺宫灯,凝聚了华人的爱国爱乡之心。

新会鱼灯

新会鱼灯,是一种精美的鲤鱼灯,至今已有近400年历史,2007年入选江门市级非物质文化遗产名录。鲤鱼形态丰满,身上有金色鱼鳞,很具美感和喜庆色彩。由于“鱼”与“余”二字谐音,鱼灯便寓意年年有余;而肥硕的鲤鱼,金色的鳞片,更是丰收和吉祥的象征。

鲤鱼灯还与会城元宵节开灯的风俗有关。据说,过去会城的每条里、巷都在入口处设“社公”(社坛,一方土地之神)。农历正月十二晚“社公”开灯,小孩便提着用利市钱买来的鲤鱼灯聚集游玩,成群穿街过巷“游灯”。正月十五为“大灯晚”,这一连几个晚上都是小孩的快乐时光,至十六日就“完灯”,也有的延至十八日才“完灯”。

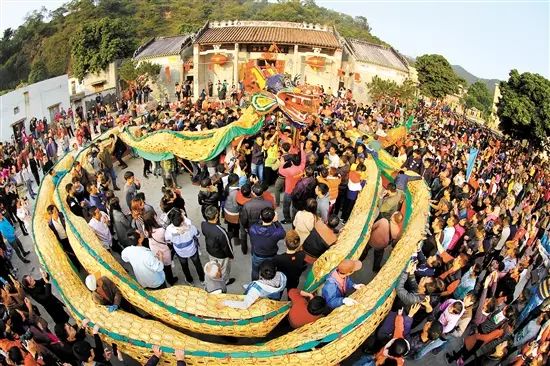

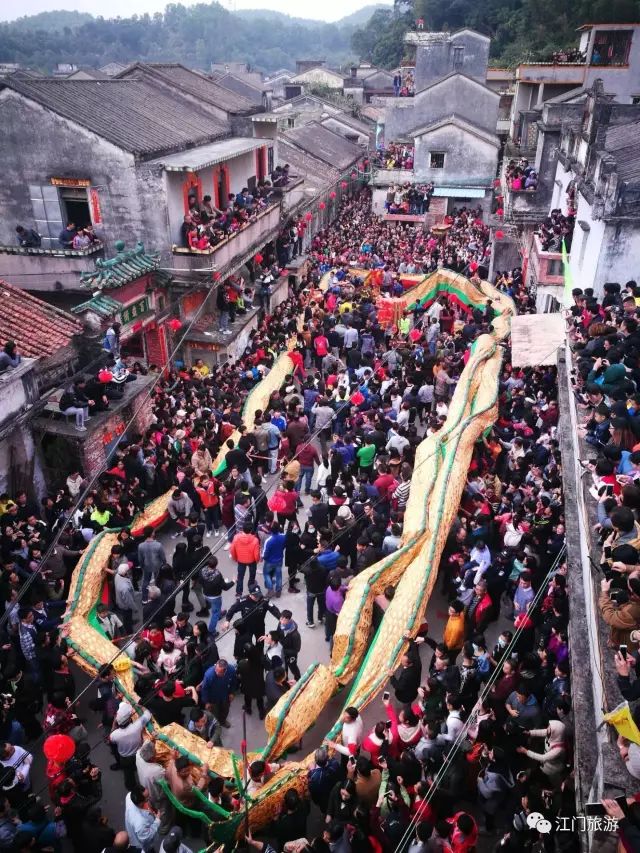

三江舞龙

△甄锦超摄

每逢春节,三江镇联和、新江两村民间,都有舞龙的传统,这一传统民间欢庆活动已有悠久历史,两村舞龙的传统可追溯到清朝嘉庆、道光年代,经过长时间的演变,逐步成为村民祈求国泰民安、风调雨顺、生活安康等祈福活动,并吸引到众多的外地群众前往驻足观看。“三江龙乡游龙”已于2009年被列为江门市第二批市级非物质文化遗产。历年来,三江镇委、镇府高度重视历史文化遗产的保护与传承工作,倾力提高传承水平,想方设法增强“三江龙乡游龙”这一非遗项目的表现力和吸引力。

△彭伟宗摄

龙是吉祥的象征,摸完龙头摸龙尾寓意一年顺到尾。舞龙时,每个猪仔笼燃点蜡烛四支,使全条金龙火把映照,光彩夺目,熠熠生辉。

司前金龙

△彭伟宗摄

司前金龙源于江门新会区司前镇石步村,于2009年被列为江门市第二批市级非物质文化遗产。每逢春节和元宵节,舞金龙都是石步村最盛大的传统活动。舞龙人员身穿金黄色丝绸衣,腰扎红绸带,随锣鼓起舞,从村里的李氏祠堂出发至每条村庄拜年。金龙所到之处,人潮涌动,爆竹声声,以祈求石步村风调雨顺,人们安居乐业。

△彭伟宗摄

舞着金龙,锣鼓声声响彻各个村庄,吸引村民们跟着金龙一起嬉戏游走于乡间小道。其中更有不少父母抱着小朋友,争相穿过金龙的肚脐位置,以祈求小朋友快高长大。

镇濠泥鸡

△镇濠泥鸡成品(图由冯永勇提供)

大年初一日,泥鸡啼声起,镇濠泥鸡吹响美好年味。镇濠泥鸡的制作主要分布在开平市水口镇联竹村委会镇濠村,故名镇濠泥鸡,至今已有200多年历史。于2017年被列入江门市第六批非物质文化遗产项目名录。泥鸡由泥土、竹子、牛皮纸等材料制作而成,形象为小公鸡,内置竹管,开两孔,用右手拇指按住尾部气孔并来回推动鸡头、鸡尾,便会发出“咯咯”声响,用嘴对住气孔也能吹出不同的鸡叫声。

△开平市文化馆供图

过去,每到农历年关,来自开平城区和珠三角其他地区的商贩都会前来镇濠村采购泥鸡,以用作年货销售,一些返乡探亲的华侨更是对泥鸡爱不释手。

在大年初一吹响泥鸡,既有保平安之意,又有“好世界”(即生活美好)的兆头,因为开平话里‘鸡’与‘界’同音。镇濠村里还流传一种说法——“泥鸡一响,黄金万两”,因此,吹泥鸡也寄托了人们对富裕生活的美好祈愿。

鹤城花炮

△欧蕊荣摄

鹤城花炮多在新春期间举办,主要有祭拜、接炮、还炮、抢炮等仪式,有祈福、年庆、聚会、联谊等寓意。2021年,入选江门市第八批市级“非遗”代表性项目名录。

△欧蕊荣摄

活动当天,全村海内外乡亲、男女老少欢聚一堂,共庆新春,共话乡情,共同祈愿风调雨顺、五谷丰登、人兴财旺、家庭幸福、福寿绵长。

生恭鲤鱼

△江海区文化馆供图

生恭鲤鱼属于民间纸扎艺术,渊源于古代民间宗教祭祀活动,是把扎制、贴糊、剪纸、泥塑、彩绘等技艺融为一体的民间艺术,后来作为庆祝节日的一种装饰艺术在农村地区普遍流行。外海生恭鲤鱼是用竹片和红纸按照鲤鱼的形态扎制而成的一种工艺品。因其材料易得,成本低廉,效果立现,形象生动而颇受欢迎。鲤鱼象征丰收、吉祥;“鱼”与“余”谐音,寓意年年有余。2021年,入选江门市第八批市级“非遗”代表性项目名录。

△江海区文化馆供图

春节期间,当地人尤其是少年儿童手持生恭鲤鱼走家串户,向对方主人拜年、祝福,并得到新年红包。是为外海镇(街)本土的特色民间风俗之一。

棠下抢花炮

△花炮摆放好后,醒狮绕花炮一周 图源:高蓬满座

蓬江区棠下镇天河一带及中心、良溪村等民间几百年来盛行有“抢花炮头”供奉“炮头”的传统习俗,2009年入选第一批蓬江区区级非物质文化遗产名录。一般在正月初一到十五(元宵节)或农历二月十九观音诞、天后诞等神诞,都有规模盛大的“抢炮”活动。

△醒狮祭拜炮头,准备去“炮主”家送炮头 图源:高蓬满座

棠下抢花炮分为两个环节,“拥炮”和供奉“炮头”。在活动时,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,八音锣鼓,醒狮起舞场面热闹非凡,吸引众多的观众,因此具有综合性和群众性的特征。

鹤城客家挂添丁灯

△欧蕊荣摄

鹤城客家上灯习俗为区、县级非遗项目,至今已有250多年历史了。农历正月初十,是鹤城禾谷田心村添丁上灯的日子,俗称上灯。按照村里的习俗,钟姓村民每年农历正月都要在村中钟氏祠堂,为新添男丁举行上灯仪式。

△欧蕊荣摄

上灯就明显带有上丁、添丁的意思,因而在田心村客家宗族里,凡是男孩出生都要举行上灯仪式,也即上丁、添丁,祭祀祖先并报告祖先族中又添新丁了,祈求列祖列宗保佑孩子健康成长。

“光标”庆灯

△欧蕊荣摄

“庆灯”是恩平民间习俗之一,历史悠久,是民间群众性的一项民间文化活动。于2008年入选恩平市第一批非物质文化遗产名录。农历正月初九,于前一年出生的男丁每丁家主在灯寮挂上一盏花灯。农历初十早上开灯(先前使用的是油、烛灯,后来使用煤油灯,1984年后使用的是电灯泡),正月十六早上关灯。正月十二日,场面更是热闹,前一年出生的男丁举行“光标”,家主备足三牲(有的更备有“烧猪”),于是日下午二时许进行集体祭祀仪式,八音、舞狮到场助兴,祭祀开始,家主抱“光标”男丁一同参拜,燃放鞭炮,以祈村寨风调雨顺,家家平安,人丁兴旺,孩子健康成长。

这些春节里的非遗你了解多少?

如今疫情防控不能松懈,

多项年俗活动还不能举办,

江门市文化馆即将在年初一到年初六

推出线上云赏非遗活动,

敬请关注哦~

粤公网安备:44070302000670

粤公网安备:44070302000670