6月24日,人民日报客户端刊登了《江门:以红色党建引领绿色发展 激活乡村振兴动力源泉》一文,以下为全文转载。

抓党建促乡村振兴

以红色党建引领绿色发展

自实施乡村振兴战略以来,广东江门结合加强基层党建省委“三年行动计划”和市委“十大专项行动”,推动农村基层党组织全面进步全面过硬,激活乡村振兴动力源泉。

配强基层“头雁”

发挥带头作用

火车跑得快,全靠车头带。

一方面,建立农村基层组织向村党组织报告工作制度,坚持惠民政策由党组织宣传、惠民举措由党组织落实、惠民服务由党组织推动,从体制机制上保障农村党组织的领导地位。

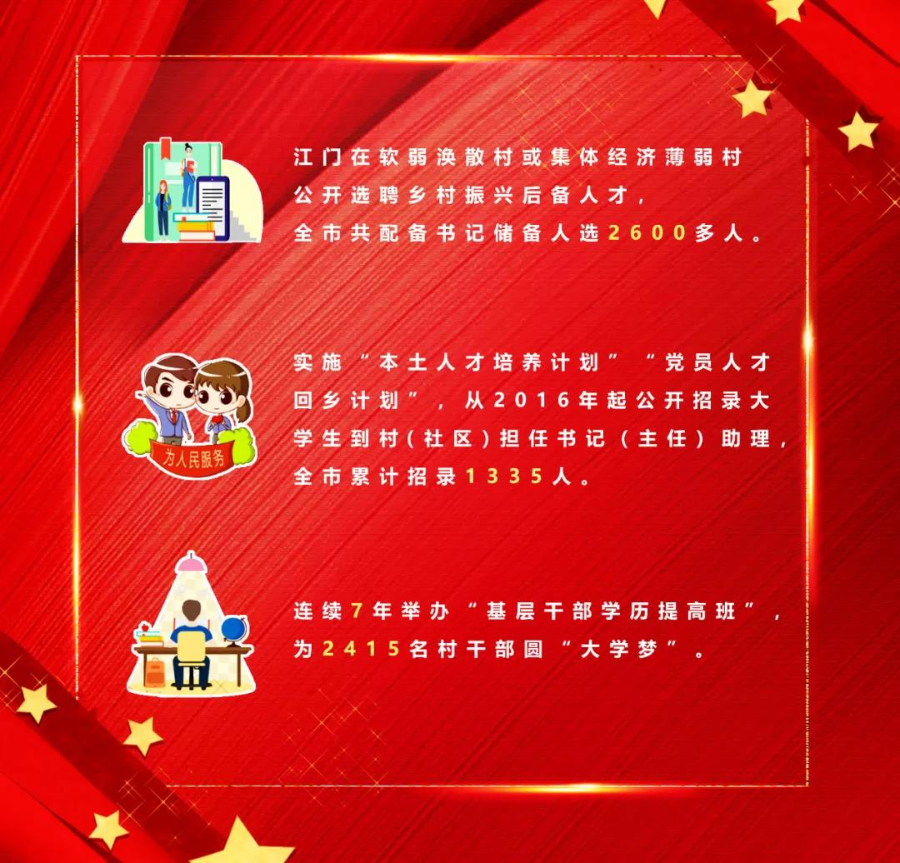

另一方面,把选优配强村(社区)党组织带头人队伍作为首要任务,在全省率先建立村(社区)党组织书记县级党委备案管理制度,建强后备人才队伍。

“三个三”党建品牌

树立典型示范

“学有样板、干有示范。”江门实施“三个三”党建品牌示范工程,创建基层党建示范市(区)3个、镇(街)30个、村(社区)300个,在各领域深挖党建典型案例,进而打造富有侨乡特色的党建品牌示范点。

围绕“红色传承”和“党建示范”两个要素,江门重点建设18个红色村,打造了林基路纪念馆、吴有恒故居、谢创故居等一批集红色文化展示和党建示范引领于一体的示范点。

用好、用活谢创故居等红色教育资源,加强对全市广大党员的革命传统教育,传承红色基因,争做时代先锋。

——这是江门市委常委、组织部部长张元醒强调的初心之一

谢创故居

中共开平特别支部创立人之一的谢创同志的住所,也是新中国成立前中共开平特别支部的根据地。

这里曾召开数次关系五邑地区解放的会议,保存着一批珍贵的红色革命资料。

自2018年以来,在江门市委组织部、市党史办的支持下,开平市对谢创故居进行了修复,将相关革命战斗历史安装上墙,展现谢创同志在美留学、到苏联学习及回国开展抗日、新中国解放活动等事迹,更好地缅怀革命先辈,传承革命精神。

“百名第一书记”驻村

提升基层组织力

重点抓好基层组织建设、扫黑除恶、乡村振兴、脱贫攻坚、发展集体经济等五项工作,江门“百名第一书记”驻村工程意在加强农村基层组织建设,推动实施乡村振兴战略。

“百名第一书记”驻村工程,从市县镇三级选派240多名优秀干部到集体经济薄弱村担任第一书记,建强“头雁”队伍。

“第一书记为驻点村代言”大型网络公益助农活动,以新会区睦洲镇南安村和开平市塘口镇强亚村为例,展示第一书记如何为驻点村代言,提升驻村第一书记履职能力。

第一书记每人安排2万元防疫工作经费,引导和支持驻村第一书记积极发挥作用。建立一支可持续的扶贫队伍。

驻村第一书记示范培训班

“双水党校模式”

活用镇街党校

利用“线上线下”相结合的模式,实行“立体教学”,让镇街党校真正建起来、用起来、活起来。

依托具有60年独立办学历史的新会区双水镇委党校,江门整合全市红色教育资源,升级改造办学硬件,打造“农村党员教育培训基地”,开发了新会陈皮与一二三产融合发展助力农业增产、农民增收,形成了“理论教学、现场教学、案例教学”的“双水党校模式”。

双水镇委党校全景图

2019年,双水党校的创新培训体系做法,获评“广东省基层党建最佳创新案例奖”。同年,双水党校承办了省内外党员干部培训班190多场,培训党员1.5万多人次。

办学60年

双水党校的作用显而易见

双水党校的自我定位,不仅是地方乡镇党校和市农村党员教育培训基地,更要对接成为广东省农村党员教育培训基地。

如今,双水党校鼓励教员们下沉一线现场教学,同时打造线上粤语音频“微课堂”,为流动党员提供“指尖课堂”,并初步形成“党建类、农业类、经济类、专业类、群团类”等“五大类套餐式”培训课程,建立起“全方位”培训体系。

三年来江门投入基层党建经费超15亿元,着力打造一批有影响力和感召力的高质量党建品牌。通过深入挖掘侨乡红色资源,江门将进一步以“侨”架“桥”,推动“党建带侨建”,为乡村振兴提供坚强政治保障和组织力量。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670