在基层社会治理的进程中,邻里纠纷的妥善化解对基层和谐意义重大。恩城调解委员会凭借巧妙策略与不懈努力,成功化解一起长期困扰邻里的通道纠纷,为古老的“六尺巷”精神赋予了新的时代活力。

纠纷的主角是邻居王某和刘某。两家之间原本有一条两米宽的共用通道,本应是邻里间友好往来的便捷通道,却因双方为图方便,在通道上随意堆放杂物、停放电动车,导致通道严重堵塞,出行受阻。长此以往,双方的矛盾逐渐加深,口角和争吵频繁发生,邻里关系变得十分紧张。近日,矛盾再次升级,刘某无奈之下向恩城调委会申请调解。

恩城调委会受理该纠纷后,调解员迅速行动。他们第一时间深入现场勘查,仔细测量通道宽度,详细记录杂物和车辆的堆放、停放位置,全面掌握通道实际状况。同时,调解员分别与王某、刘某进行深入交谈,耐心倾听他们的诉求、委屈和不满,让双方充分表达内心想法。此外,调解员积极与所在村委会沟通,查阅相关资料,走访周边邻居,全面了解纠纷的来龙去脉。经调查发现,王某此前建房时的边界划分问题,在双方心中埋下了积怨,这成为后续矛盾不断激化的重要原因。

为确保调解工作合法合理,调委会专门咨询了村(居)法律顾问。法律顾问依据《中华人民共和国民法典》中关于相邻关系的规定,明确指出王某和刘某在使用共有通道时,都应充分尊重对方的通行权利,任何擅自占用、堵塞通道的行为都侵犯了对方的合法权益。这为调解工作提供了坚实的法律依据。

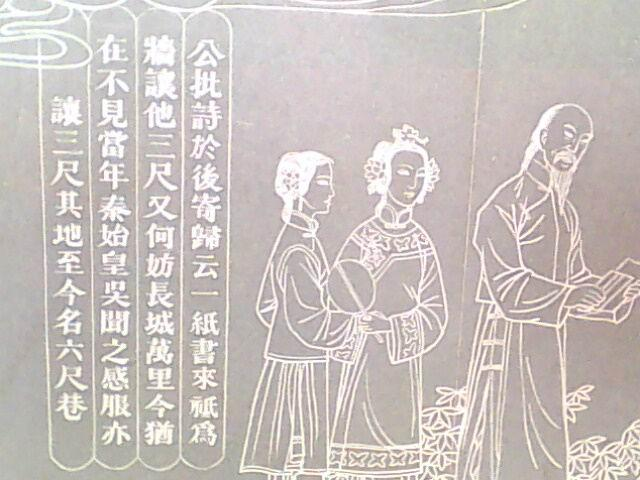

找准矛盾关键后,调解员制定了一套情、理、法相结合的调解方案。他们多次分别前往王某和刘某家中,通过拉家常的方式拉近与当事人的距离,营造轻松的沟通氛围。在交流过程中,调解员巧妙引用“六尺巷”的历史典故。清朝康熙年间,桐城人张英的家人与邻居吴家因宅基问题发生争执,互不相让。张英得知后,寄回一首诗“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇”。家人看后主动让出三尺空地,吴家深受感动,也让出三尺房基地,“六尺巷”由此得名。调解员通过讲述这个故事,生动地阐述了互谅互让、和睦相处的重要意义,引导双方放下过往矛盾,以宽容之心对待邻里关系。

同时,调解员结合法律规定和实际情况,提出合理建议:双方各自清理通道上的杂物,不再停放车辆,共同恢复通道畅通;针对建房引发的积怨,双方坦诚沟通,消除隔阂。

经过调解员耐心细致的调解,王某和刘某最终被调解员的真诚与专业所打动。王某主动清理了通道上的杂物,并向刘某表达歉意;刘某也积极响应,清理了电动车,双方握手言和。曾经拥堵的通道恢复了畅通,多年的矛盾积怨也随之消散。

这起纠纷的成功化解,充分展现了恩城调委会在基层矛盾调解工作中的专业素养和创新智慧。他们深入调查、精准分析,将法理与情理深度融合,巧妙运用传统文化典故,为构建和谐邻里关系提供了优秀范例。这不仅有效解决了当事人之间的矛盾,维护了社区的和谐稳定,还为基层社会治理工作积累了宝贵经验,对推动基层社会治理体系和治理能力现代化具有重要意义。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670