《管子》说:水乃“万物之本原也,诸生之宗室也”。中华文明的发展与治水有着极为密切的关系。几千年来,中华民族在农耕文明的发展中,逐水而居,所创造的一切物质财富和精神财富都包含着治水的成果。除了中华文明以外,地球上各个古老文明,如埃及文明、印度文明、两河文明等都是以大江大河为摇篮,逐渐发展起灿烂的文明。

一方水土养育一方人,华夏水土养育华夏人民,灿烂的水文化讲述着你应该知道的治水故事。

说到治水,中国人第一个想到的一定是大禹。据传说,在4000多年前,中国的黄河流域洪水为患,尧命鲧治水。鲧采取“水来士挡”的策略治水,没有成功。鲧治水失败后,由其儿子禹主持治水。禹吸取父亲的教训,改“围堵障”的治水方法为“疏顺导滯”,三过家门而不入,从而疏通了九州的河流,使大水流进四海,完成了治水大业。

关于大禹治水的“神迹”故事,在很多地方都有流传。比如黄河干流上的“龙门”和“三门峡”,传说就是大禹开凿的。

说到大禹治水,就不得不说大约同时期西方的诺亚方舟。《圣经》说,人类要遭遇滔天洪水,上帝指示诺亚造了一艘船——诺亚方舟,诺亚带着家人和各种动物逃离了那场洪水,得以繁衍生息。

同样是面对洪水,中国大禹治水最终战胜洪水的传说与西方靠诺亚方舟逃离洪水的传说,在精神文明层面上形成了巨大的反差。

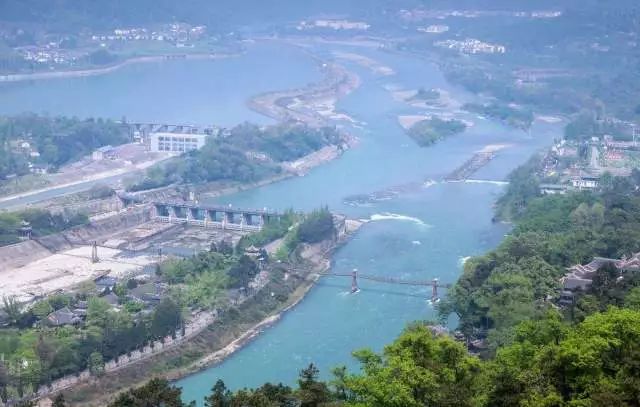

秦昭王时,李冰为蜀郡守,率民众凿穿玉垒山引水。李冰带领民众以火烧石,使岩石爆裂,终于在玉垒山凿出了个山口。因其形状酷似瓶口,故取名“宝瓶口”。李冰在开凿完宝瓶口以后,又在岷江中修筑分水堰,将江水分为两支,顺江而下,另一支引入宝瓶口。由于分水堰前端的形状好像一条鱼的头部,所以被称为“鱼嘴”。鱼嘴能起到分配内外江水量的作用,进行“四六分水”。为了进一步控制流入宝瓶口的水量,李冰又在鱼嘴分水堤的尾部,靠近宝瓶口的地方,修建了分洪用的平水槽和“飞沙堰”溢洪道。

在李冰的组织带领下,人们克服重重困难,终于建成了这一造福成都平原2000余年的水利工程——都江堰。

公元前246年(秦王政元年)秦王采纳韩国人郑国的建议,兴修一条大型灌渠。没想到,这是韩国的“阴谋”,是韩国的“疲秦”之计。秦王识破这个“阴谋”后,便抓来郑国要杀死他。没想到郑国却慷慨陈词:“我修这条渠诚然能暂时延缓韩国生存的时间,但却为秦国建立了万世之功。”秦王听后觉得很有道理,就让他继续效力修渠,终成郑国渠。“疲秦”之计演变为强国之策,使秦国富甲天下。

1936年,由中国近代水利专家李仪祉主持修建完成的泾惠渠即建在郑国渠遗址上。郑国渠渠首遗址现为全国重点文物保护单位。郑国渠于2016年11月入选世界灌溉工程遗产名录。

(来源:江苏省水利厅)

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670