近日,小编给大家带来了

宅在家里看五邑华侨故事(上)

今天小编给大家到来中篇,

一起来了解一下吧~

话说,华哥、侨妹从美国旧金山带着爷爷的嘱咐,乘着银信回到家乡,在与小精灵“嘻嘻”游览了江门五邑华侨华人博物馆后,他们接下来又将有什么奇遇呢?

第三部分:《筑梦•逐梦》

资料链接

01.五邑华工勇闯金山

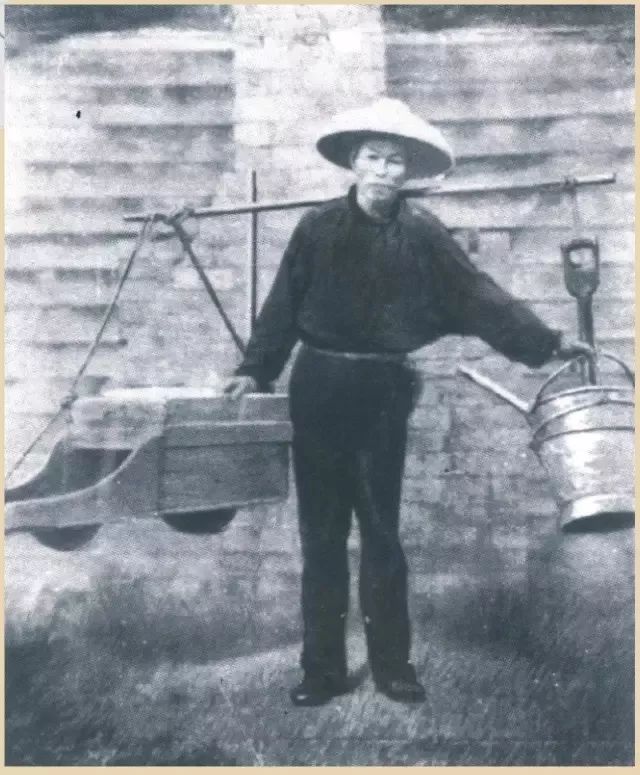

19世纪下半叶,美国华工肩挑生产工具出发淘金

19世纪中期,五邑地区人口激增、耕地不足的问题日益严重,自然经济解体、械斗不断、匪祸连年使社会矛盾日益尖锐,再加上水灾、台风等天灾的加剧,海外劳动力需求日益增长……各种各样的内力、外力,把民众逼上了一条背井离乡、远渡重洋的道路。

02.金山——梦寐以求的圣地

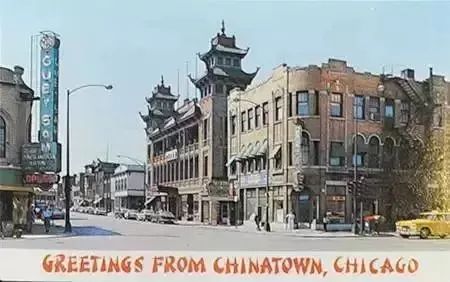

美国邮政局发行的唐人街明信片

1848年,美国加州三藩市发现金矿。一些有勇气的、敢为人先的五邑先侨先偷渡到香港、澳门,再搭船去到加州淘金,掀起了一阵淘金的热潮。这些华侨就把美国的三藩市称为金山,因为后来澳大利亚的墨尔本也发现了金矿,因此华侨就把三藩市称为“旧金山”,把墨尔本称为“新金山”。

早期出洋华工示意图

金子是财富的象征,后来的华侨就把去美国称为去金山,渐渐地就以去金山为荣。金山情结影响着一代又一代怀着梦想出洋的华侨,例如,出洋的华侨被称为金山客,华侨的妻子称为金山婆,游手好闲的华侨子弟称为金山少,而华侨衣锦还乡带回来的箱子就称为金山箱。

03.架起东西大动脉——美国横贯大陆铁路

1869年,在美国犹他州大盐湖北部的普拉盟特雷高峰上,当最后一粒金色的铁钉被钉在枕木上,标志着美国横贯大陆铁路正式贯通,在场所有的美国人都为见证这一奇迹而欢呼雀跃。而这条铁路修建难度最大的西部工程的主要参与者,是一些黄皮肤、瘦小的华工。

19世纪60年代,美国因修筑铁路需要大量劳动力的消息传到五邑大地,许多五邑青年为生活所迫,借钱买船票远渡重洋来到美国修筑横贯大陆铁路。1865年首批华工加入筑路大军,他们的勤奋、刻苦耐劳让美国人很惊喜。据不完全统计,当年修筑铁路的华工有一万人左右,占到了工人总数的90%,其中大部分来自五邑地区,华工的比例在后期的工程甚至高达95%。但是也有很多的华工因为修筑这条铁路付出了自己的生命,据了解,1865到1866大约有1000名筑路华工死于雪崩。1868年,工程延伸到内华达山,约有1000名华工死在这里。1970年,人们从当地沙漠挖出约2000磅的华工尸骨。因此,有一句话说,这条铁路“每一根枕木下都埋藏着一位华工的灵魂”,绝非夸大其词。

04.银信

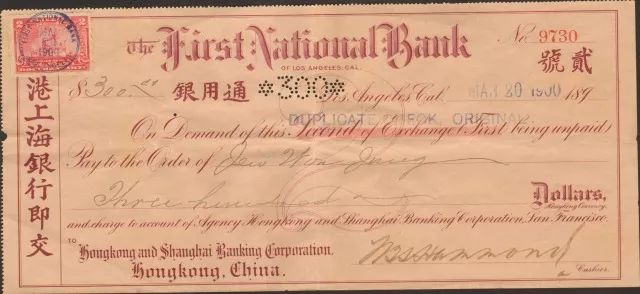

△1900年华侨通过第一国家银行洛杉矶分行向香港上海银行汇款(再由家人收取)的票据。江门市博物馆收藏

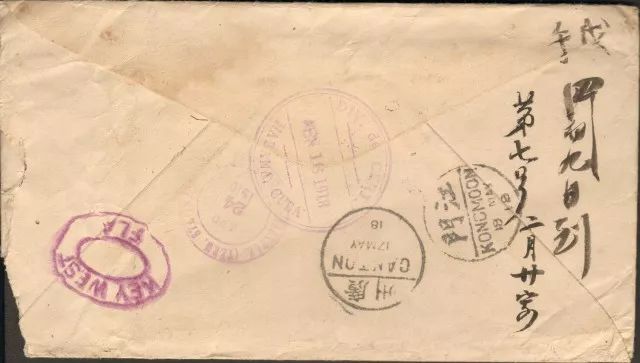

△1918年背面有江门邮局邮戳的信封。江门市博物馆收藏

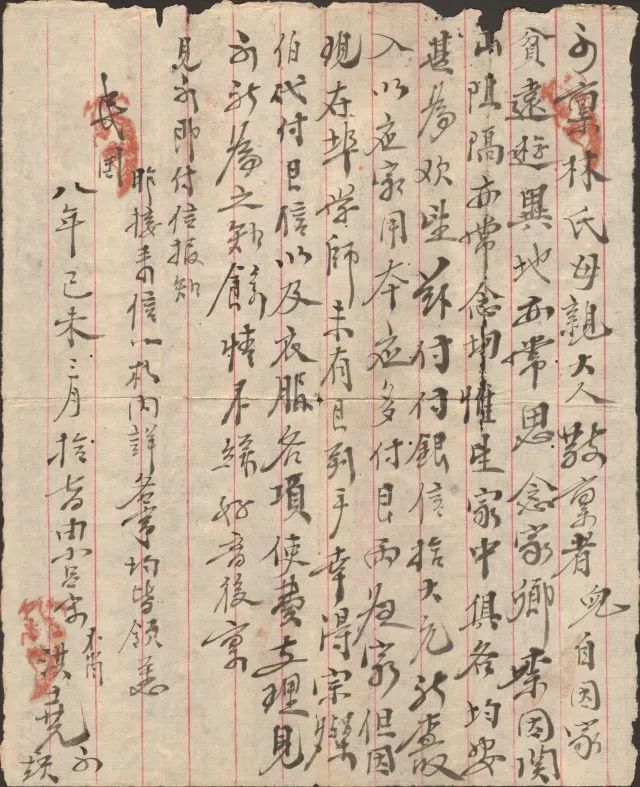

△民国八年的华侨书信,提到思念亲人。江门市博物馆馆藏

银信,指海外华侨寄回国内家眷亲友的侨汇(银)和书信(信)结合体的简称。在各个地方,对银信的称谓也各有不同,在福建省和广东的潮汕地区,称为侨批;而五邑所在的广府地区,侨汇和书信的结合体被通俗地称为“书信银两”,简称“信银”或“银信”。“银”是核心,信是对银的阐释、说明和表达。(参考文献:《历史文化集——台山银信,刘进撰著,中国华侨出版社2007年11月出版》)

在台山的民谣里,其中就有一首说:“爸爸去金山,快快要寄银,全家靠住你,有银就好寄回。”当年的五邑先侨为了生活飘扬过海去到国外打工,这首民谣反映出不少侨眷寄望侨汇度日生活的情况。而家乡的亲人收到远方寄回来的银信,也会高兴地说:“有华侨水翻来啰。”

据统计,目前收集到的17万封“侨批档案”中,有4万余封出自江门五邑侨乡。2013年,包括五邑银信在内的侨批档案成功入选世界记忆名录。

当年的银信,就像一座沟通海内外亲人的桥梁,装载了远在异国他乡的华侨对亲人的思念与寄托,也带动着家乡经济的发展。如今的银信,则是展示文化的窗口,展示着特有的华侨文化,还有当年华侨奋斗的艰辛。

资料链接

01.岭南第一人——陈白沙先生

岭南第一人——陈白沙先生 资料图

陈白沙,字公甫,号石斋,又名陈献章,公元1428年出生于新会的都会村,10岁随家人迁居到白沙村,因曾在白沙村居住,世称白沙先生。陈白沙是明代著名的思想家、教育家、诗人。他开启了明代心学的先河,提出了“以道为本,以自然为宗,学贵自得,学贵知疑”等心学思想,并开创“江门学派”。他更是岭南第一位也是唯一一位入祀孔庙的明代大儒。因此被称为岭南第一人。

陈白沙不仅开创了明代心学的先河,还是著名的教育家。他十分地重视教育,曾回到家乡收徒讲学。他提出“以兴学育才为务”、“于静中养出端倪”等教育思想,重视言传身教、知疑多思、治学严谨。另外,陈白沙还研发了茅龙笔,其毛龙书法苍劲有力,蜚声海外。他留下的茅龙书法的代表作品有《慈元庙碑》、《“忍”字赞》等。

02.新会陈皮与新会古井烧鹅

新会陈皮 彭伟宗摄

广东有一俗话,“广东有三宝,陈皮老姜禾秆草”,其中里面的陈皮是指新会特产新会陈皮。新会陈皮,又名广陈皮,为新会大红柑的果皮,相传江门市新会专门种柑取皮始于宋、元时期,入药已有700余年历史。据《本草纲目》载:“柑皮纹粗,黄而厚,内多白膜,其味辛甘……今天下以广中(即今新会)采者为胜。”

新会古井烧鹅 梁少华摄

古井烧鹅是广东江门新会的汉族传统名菜,属于粤菜系,主要以本地的乌鬃鹅作为主要原料,以干荔枝木烧制而成。2009年,“古井烧鹅”入选江门市非物质文化遗产名录。

03.独木成林——小鸟天堂

独木成林——小鸟天堂 景区供图

在江门市新会城区以南10公里的天马村河中,有一个中国最大的天然赏鸟乐园——小鸟天堂。小鸟天堂原来是一棵长于明末清初的水榕树,民间把其称为“雀墩”、“鸟墩”。经过几百年,水榕树的树枝垂到地上,扎入土中,成为新的树干,如今枝叶覆盖达1万多平方米,形成了独木成林的奇观。在这棵大榕树里,栖息着上万只鸟,鸟树相依。

1933年,巴金先生来到了新会的小鸟天堂,并写下著名散文《鸟的天堂》。1978年,该散文正式编入小学语文课本。据统计,1978年以来读过这篇课文的小学生已超过10亿。而今天看景区里“小鸟天堂”的手迹、署名和落款,是巴金先生于1984年6月22日题写的。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670