海宴冬蓉百年前发源于台山市海宴镇,传承历史悠久,本土风味浓郁,百年来采用传统方法手工制作,技艺精湛,制作出来的冬蓉馅料如青绿色的碧玉,呈一丝丝的透明状像鱼翅一般,入口如翅,甜而不腻,清甜软滑,以其独特的魅力吸引众多的游客和海外华侨,享誉世界。

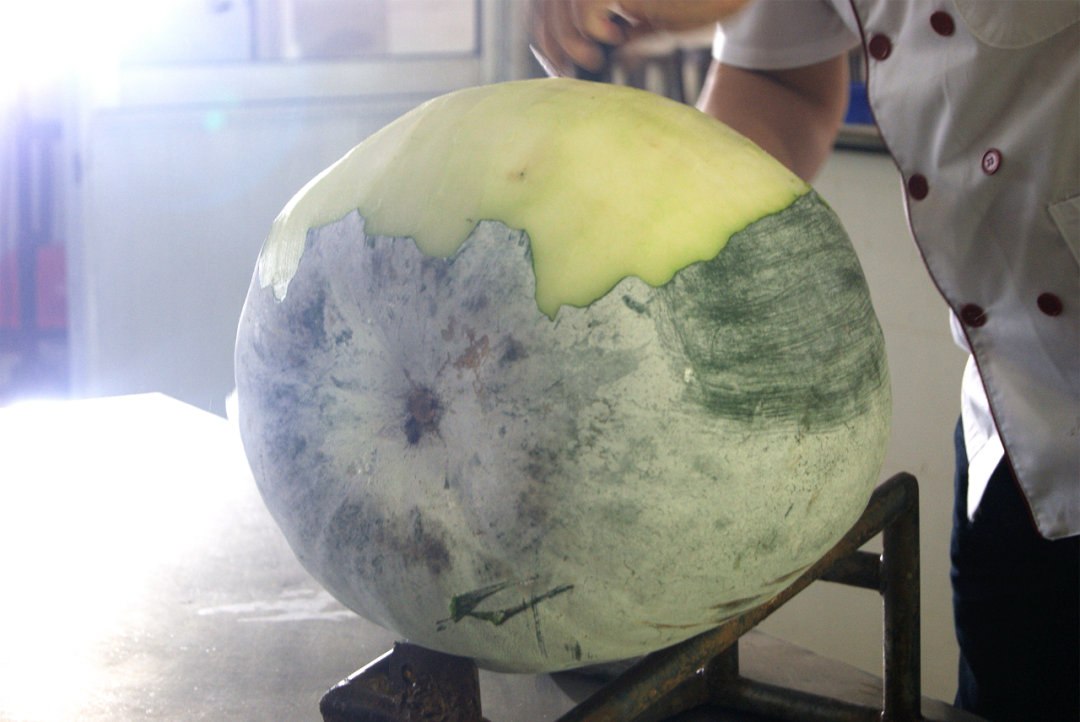

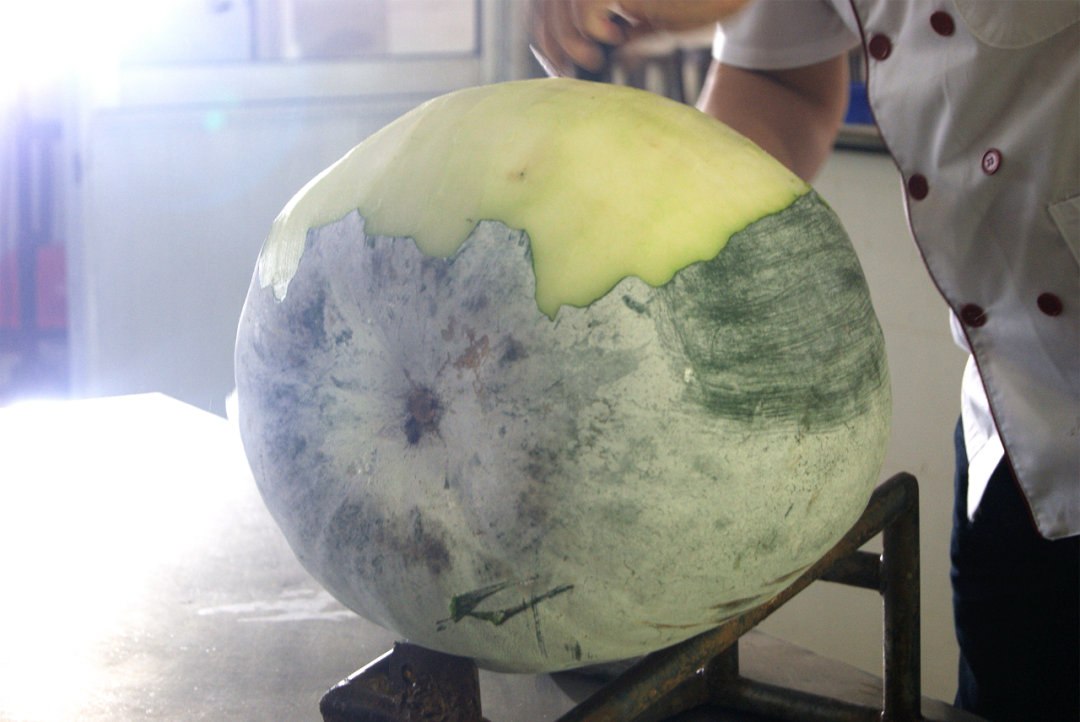

1、用于制作冬蓉的优质灰皮老冬瓜。因海宴地区独特的土壤和气候条件,种植的冬瓜富含多种维生素和微量元素、纤维素,质优色润,外体均匀,肉厚皮薄,品质优良;具有清热解暑、解渴利湿、美容保健之功效,是直销上海世博会的免检农产品。

2、冬蓉制技艺传承人谭师傅把冬瓜削皮后切为两半,把瓜瓤取出,再切成一小半进行处理。每一步人手加工冬瓜的过程,都能体现出传承人的专注。

冬瓜作为海宴传统农作物,可追溯到西汉。《别录》曰∶白瓜子生嵩高平泽,冬瓜仁也,八月采之。由于当地独特的土壤和气候,其产出的灰皮冬瓜个大且保存期限较长。海宴冬蓉具有悠久历史及文化背景,制作技艺十分考究,必须挑选自然生长约150天灰皮冬瓜为原料,经过手工刨皮、去囊去籽、刨丝、水煮、过冷河、压水和翻炒等多个步骤。即,将去皮去瓤的冬瓜刨成粗丝,用锅将其煮熟后放入冷水中“过冷河”;而过完“冷河”的冬瓜丝则倒入垫铺着麻布袋的盆中,再将冬瓜丝用麻布袋包住,然后用大块石头压住或人手挤压进行脱水。在翻炒的时候,传统技艺中用到大铜锅、柴火,连续翻炒4个小时。通过不断探究总结,将冬蓉制作技艺演绎得匠心独运,并代代传承。

3、冬蓉制作“刨丝”工序。即是将去皮去瓤的冬瓜刨成粗丝。

4、冬蓉制作“脱水”工序。将过完“冷河”的冬瓜丝用麻包袋包住,再用人手挤压进行脱水。

5、谭师傅正在炒制冬蓉,此项步骤尤为重要。传统制作的方法精深,仅手势就有推、抖、压、甩、扣等手法。冬蓉制作的方式因冬瓜品种、水分含量、铜锅温高低以及手法的灵活、力量的不同而变化。

冬蓉一度成为海宴人逢年过节馈赠亲朋好友的佳品,也是华侨指定购买的糕点。冬蓉的普及,在技术上需要从发明、发展到成熟的过程。到80年代,经过台山嘉乐城食品厂创始人谭正俊等一批企业和从业者对冬蓉制作技艺的进行继承、研究和改进,把冬蓉由传统制作技艺,发展到传统制作技艺与现代文明相结合,创制出“海宴冬蓉”馅料系列产品,其中,台山市嘉乐城食品厂、台山市嘉乐城冬蓉贸易有限公司、台山市海宴杏花饼店等多家冬蓉制作商为当地佼佼者,海宴镇冬蓉制作厂遍地开花。

6、在炒制过的冬蓉中加入麦芽糖,使冬蓉馅料更加软绵香甜,倒入的过程加以搅拌继续翻炒,使麦芽糖与冬蓉完全融合在一起。

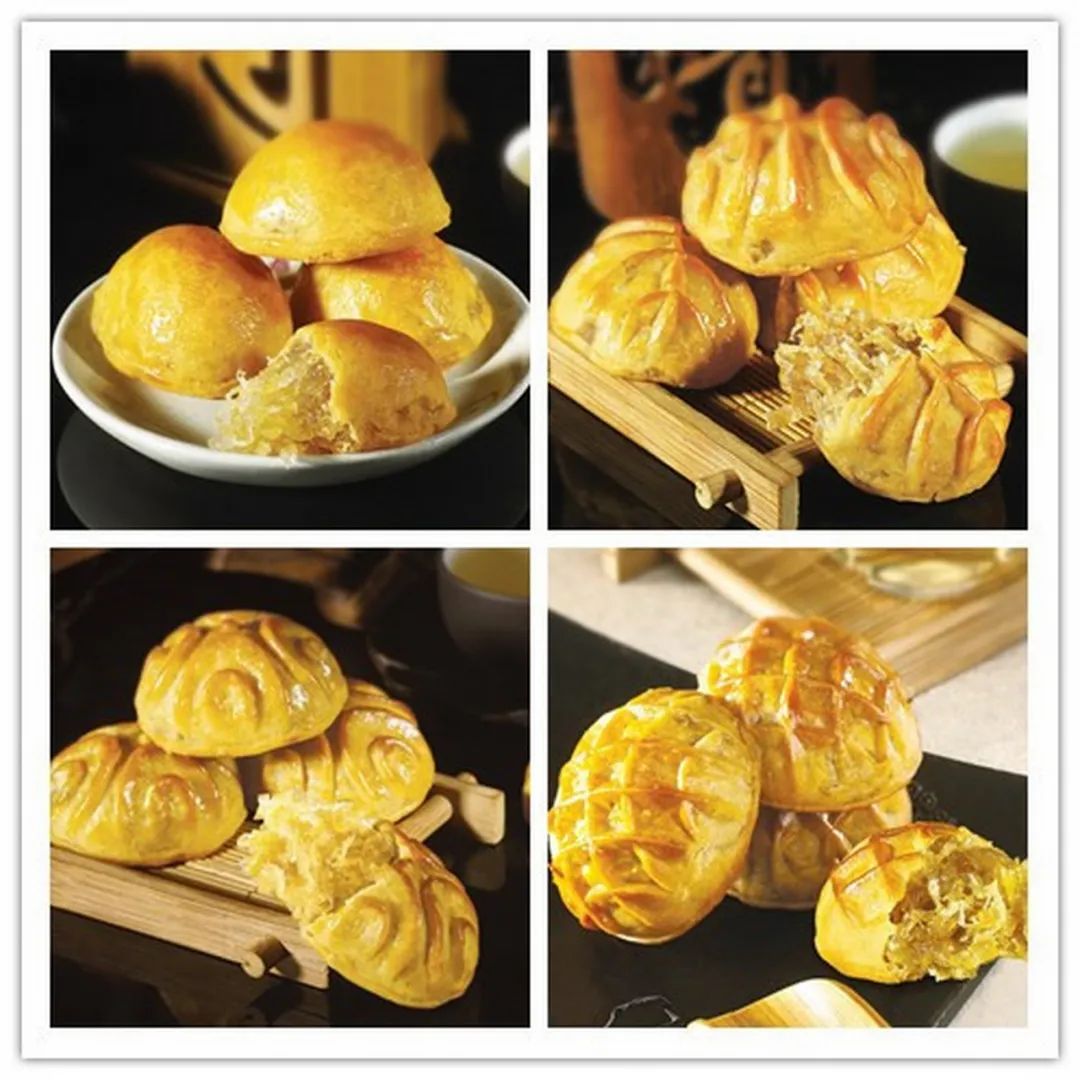

7、精制而成的半蓉半丝、晶莹剔透、带有浅绿色,既像鱼翅又像剥皮的柚子的冬蓉海宴冬蓉馅料,入口绵滑,甜而不腻。

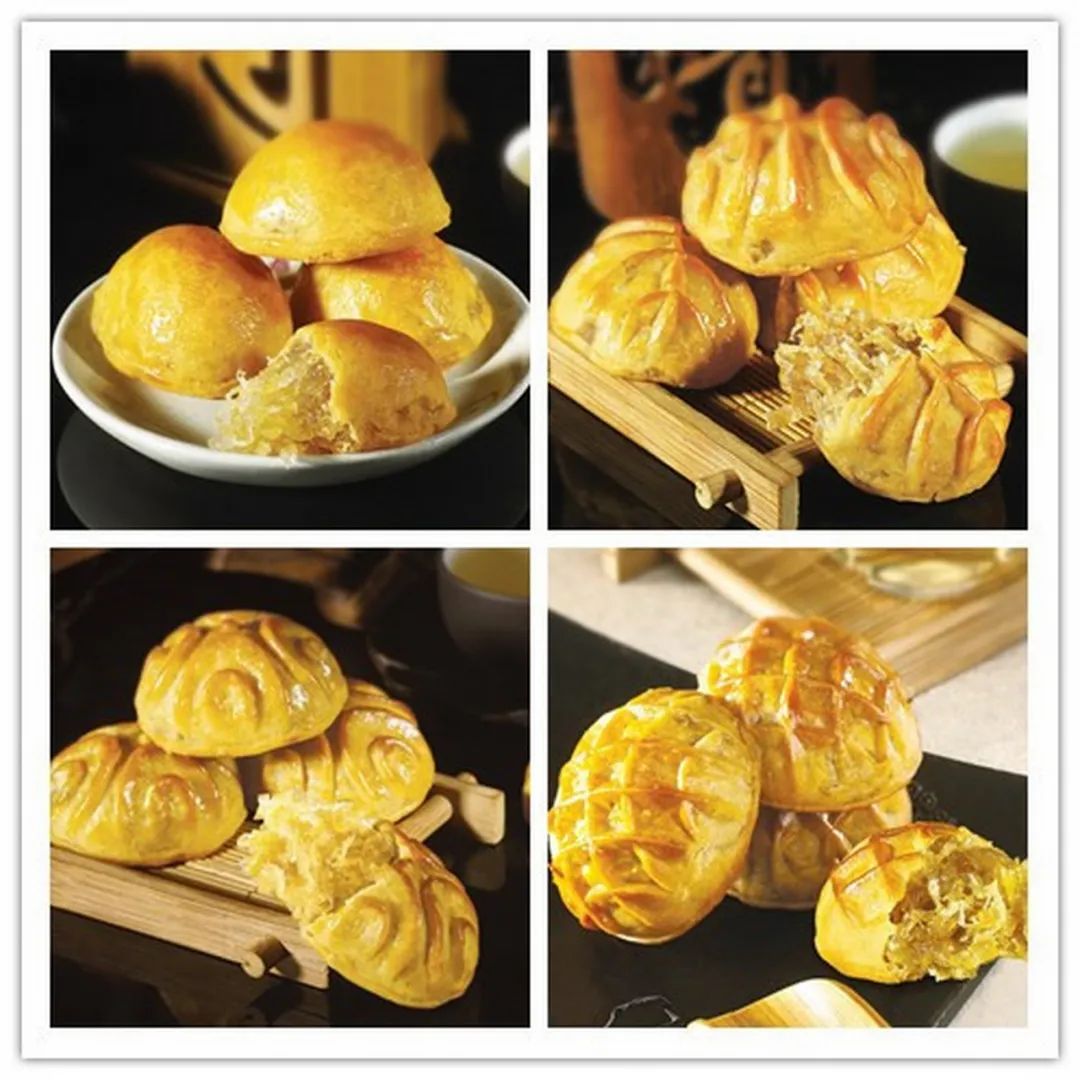

▲冬蓉为饮料的冬瓜饼

海宴冬蓉制作技艺自研创定型以来,确立在台山市饮食文化中的重要地位,并在台山市饮食文化的传承与发展过程中起到举足轻重的推动作用。冬蓉制作技艺均是手工制作,工艺复杂又考究,熟练掌握冬蓉传统制作技艺的人已越来越少。谭正俊等为数不多的冬蓉传承人,仍在坚持传统手工制作,悉心传授弟子,坚持守护着这项弥足珍贵的冬蓉制作技艺。

▲图为2017年3月冬蓉推广传承人谭正俊先生在海宴镇冬蓉制作旧址展示一个用于炒冬蓉的由人工将12块铜板拼接并敲制而成直径达1.2米的大铜锅,此锅已有30多年的历史。

▲传承人谭正俊先生(右)正在指导徒弟及生产工人制作海宴冬蓉。

保护海宴冬蓉制作技艺也还是保护中华传统技艺,挖掘冬蓉文化,具有一定的研究和保护价值,冬蓉传统文化必将进一步弘扬、光大;同时对于推动海宴全域旅游、乡村旅游发展起到促进作用。

▲图为台山市嘉乐城冬蓉贸易有限公司用荔枝木为材料制作的月饼饼模,花纹各异,极具特色。其中年代最久远的饼模已有八九十年的历史。

▲图为用于制作冬蓉的大灶台和铁锅。虽然大灶台进行过翻新,但仍然保留着历史的痕迹。

▲图为传承人谭正俊的爷爷和父亲从事冬蓉馅料制作的家庭旧址:台山汶村镇奇猷村,古老的制饼机器则承载着他们几代人的回忆。

2018年5月,海宴冬蓉制作技艺入选第七批省级非物质文化遗产,2020年4月,谭正俊入选第六批省级非物质文化遗产代表性传承人。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670