位于蓬江区杜阮镇西南面的中和村是个客家村,在新会区、鹤山市交界处,山峦环抱,地处偏远,人口不多,多年来默默无闻。但是,这个宁静的小村,却是享誉舞蹈界的“中国舞蹈之母”戴爱莲先生的故乡。

旅游攻略

香樟树

穿过满目田园风光的主村道,车子在中和的上邑村牌坊拐了进去。转个几道弯,一棵巨大的香樟树映入眼帘。

朱婉姬/摄

听中和村党支部书记叶焕文的介绍,这棵矗立在山塘边的香樟已经有200多岁了,主干粗壮,郁郁葱葱,枝干向外舒展,有的尽情伸向天空,有的调皮地伸到水里,形成一个直径几十米的巨大伞形,阳光从叶缝中透射,星星点点,斑斑驳驳,站在树荫下如踩在星河之上。

夏日蒸氲出阵阵木香,我们闻着这宁神的味道,细细品味关于戴爱莲祖辈与这棵香樟的故事。

据闻戴爱莲先生的祖父经常提起故乡这棵樟树,这棵树寄托了三代漂泊海外的戴家人无尽的乡愁。此树原为山上野生,是戴爱莲先生祖父和村民一同把它移植到山塘边的。

朱婉姬/摄

1975年,60岁的戴爱莲先生终于来到魂牵梦萦的杜阮镇中和村寻根,在这棵百年老树下深情地缅怀祖辈生活过的足迹。

为了表达对家乡热爱,临离开杜阮前,她曾提出捐赠3000元用于家乡建设,那时候,戴爱莲先生刚从五七干校领到补发的8年工资,除去这次来广东的路费,手上仅剩数千元,这3000元几乎是她的全部财产。

当时杜阮公社的干部请示时任县委书记的袁炳焕,袁炳焕认为戴爱莲先生第一次回来就收人家的钱,不好,结果未收。

但是,戴爱莲先生的悠悠赤子心,拳拳爱乡情,却在这一无私的举动中坦露无遗。家乡人民没有忘记她,2010年,杜阮镇政府建成了“戴爱莲”广场;她的经典之作《荷花舞》铜像,也伫立在广场上,为无数百姓和舞者所敬仰;以她名字命名的“戴爱莲”杯人人跳全国群众舞蹈展演——代表中国舞蹈界最高水平的群众舞蹈活动也永久落户她的家乡。

朱婉姬/摄

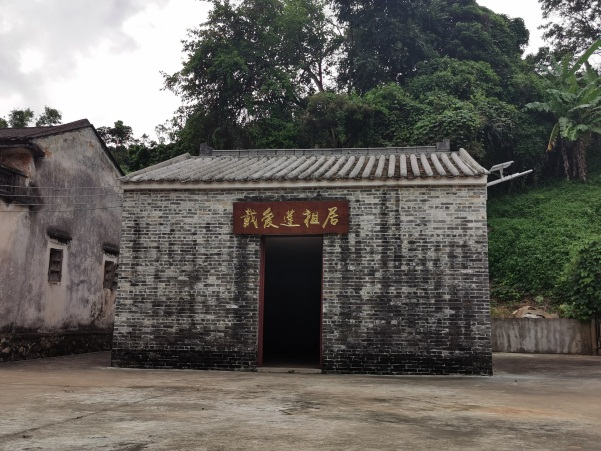

戴爱莲祖居

离开大树荫,我们往前走,来到一座长满青青翠竹的山下。这里的竹树足有碗口粗,四五层楼高,有情拱托着山下的小广场,广场上有一堵充满风霜感的黄泥墙。

朱婉姬/摄

这地方原来并不是广场,而是长满杂树和蔓藤的山野,戴爱莲先生的祖居——一间小泥房就淹没在比人头还高的荒草之中,由于多年来人迹罕至,加上自然灾害,小泥房倒塌得只剩一堵泥墙。

朱婉姬/摄

蓬江区政府拨出专项资金,把这一小片荒野重新打造,把戴爱莲原祖居的泥墙保护起来,还在旁边重新修葺了一座房子,展示戴爱莲先生的生平。

朱婉姬/摄

地方有限,但这因地制宜的改造却让面向水,背靠山的祖居原址显得简单而清净。

朱婉姬/摄

泥墙是贫穷而艰苦的岁月写照,而保留下来青山绿水,又是乡村生活的野趣所在。希望以后这个徜徉在岁月中的名人故里,能够得到更多人的关注和发展。

“石龙”引水注井

除了名人祖居这一得天独厚的特色,中和村的客家文化也很突出——除了移民世界、行走天下外,族群团结、有福同享的理念也在客家人中一代一代地传播。

在戴爱莲先生祖居附近的田埂边,有一口直径约三米的大井,后来因为安全起见,村民们在井的周围砌上一道围墙。

朱婉姬/摄

据叶焕文说,这口井不知什么时候挖的,在他出生前就已经存在。井里面都是山水,而且还有个神奇的现象,大井的水即使在抽干后,第二天就会自动满上;原因是井底边有条天然的“石龙”,会在水平面下降的时候将山上的水引注入井里。

朱婉姬/摄

大井是几代中和村民灌溉和食水的源泉,所以叶焕文记得在童年的时候,每逢节庆,家家户户都围在这口大井边杀牛宰猪分肉,分甘同味,乡情浓浓。

当一回“吃瓜群众”

近年来,中和村也大力发展农业,利用得天独厚的水土资源,种出驰名全国的地理标志农产品——杜阮凉瓜,还有有机葛根、老黄瓜、南瓜、木瓜等等,吸引了大量“吃瓜群众”来享受农耕的乐趣,昔日安宁的客家老村逐渐热闹起来。相信随着交通线路的升级延伸,会为这里带来新一轮的发展。

叶焕文/摄

夏天的脚步渐行渐远,中和村又迎来丰收的季节。

在戴爱莲先生祖居前的竹林随风“沙沙”作响,我们仿佛听到一个声音:“无论你走多远,不要忘了来时的路。”是的,爱乡建乡,是每一代中国人的心结和使命!

来源:蓬江区文化广电旅游体育局(文/朱婉姬)

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670