一段墟顶发展史,就是江门的发展史。墟顶作为江门城区的发源地,是最具文化内涵和历史价值的传统片区之一,是江门市历史文脉传承的重要载体。

为增加市民群众对本土历史的认识,通过对墟顶的传统建筑、人文故事的进一步了解,看看这片承载着历代江门人共同回忆的土地,到底讲述着一段怎样的江门发展史? 12月27日下午,江门市博物馆举办的“回归原点——江门墟顶那些人与事导赏”活动在墟顶进行。

活动伊始,大家站在范罗冈山(中山公园)上,俯瞰江门的全貌,并在社教老师的带领下,辨认蓬莱山、烟墩山,了解“江门”之名的由来。怀着对墟街的浓浓兴趣,导赏队伍踏上了探寻侨乡记忆之路。

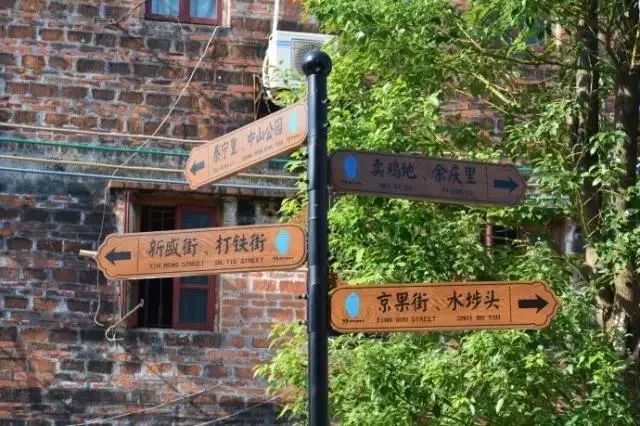

今日的墟顶街区,包括京果街、卖鸡地、余庆里、泰宁里、接龙里、东南盛街、安龙里、红花社等地方。这些至今仍沿用或常被人提起的旧地名,既朴实又充满趣味,散发出浓厚的历史韵味和地方特色。

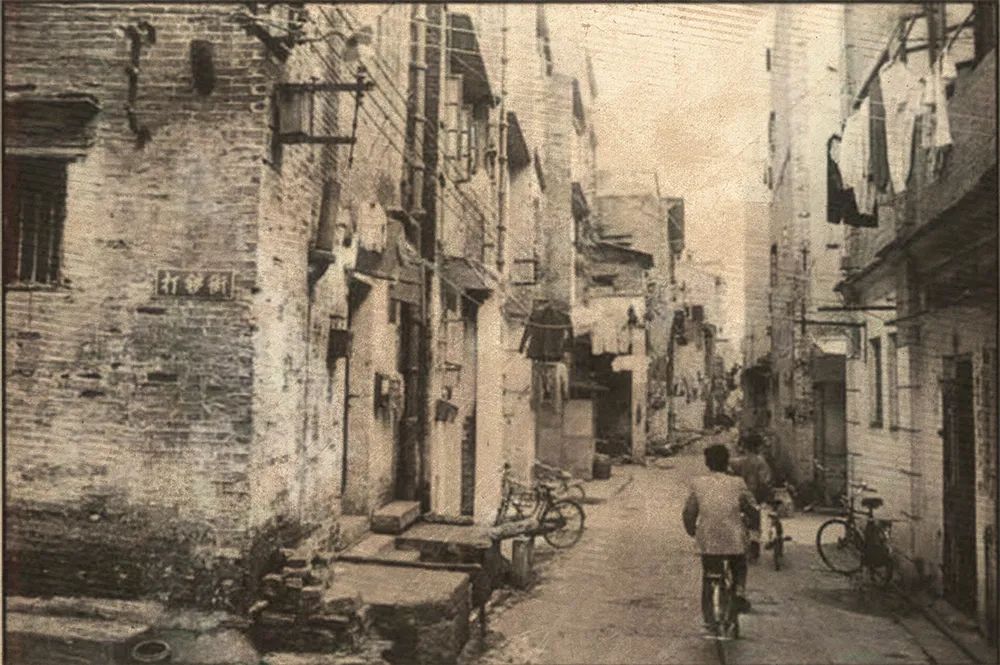

导赏队伍通过红花社、新盛街进入墟顶。途中,社教人员通过沿途的建筑,详细讲解三间两廊民居、竹筒楼等岭南传统建筑的特色与区别,大家都被眼前百年的古建筑所吸引,感受时代变迁的历史见证。

余庆里

位于江门墟顶片区中部,余庆里得名于《周易》坤卦:“积善之家,必有余庆。这里曾经是清代新会县县丞署的所在地,清朝覆亡后,县丞署被余庆公司收购并进行统一的规划,1917年建成了江门第一个按统一规划建设的华侨居住的高档小区。

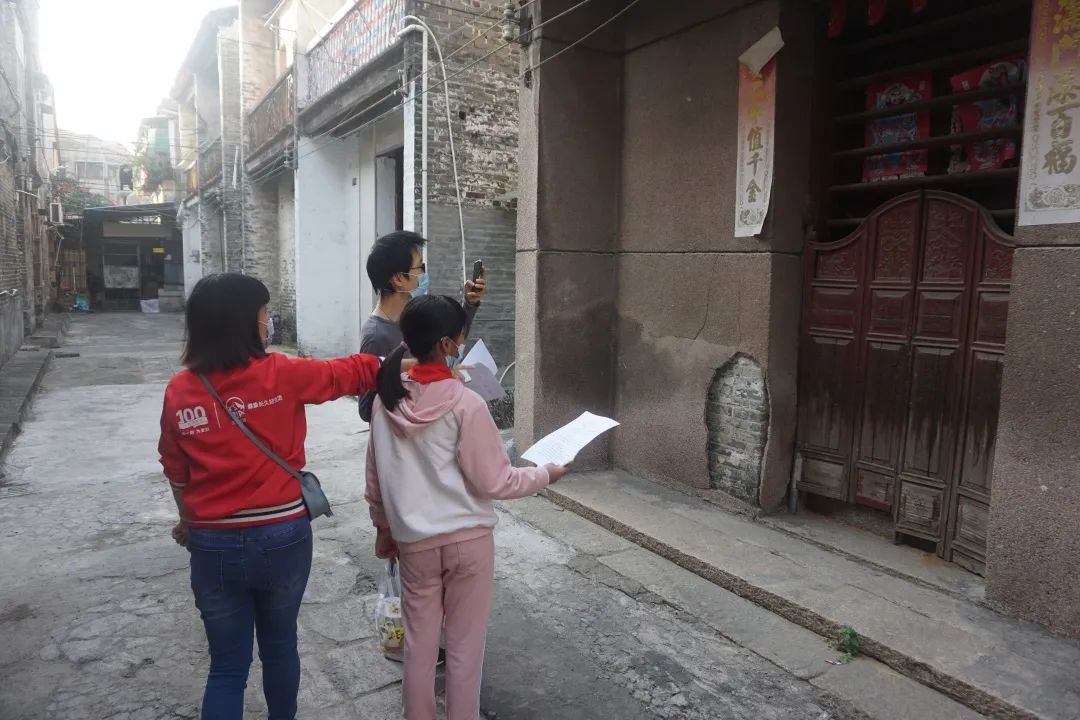

导赏团拜访了余庆里筹建人之一的区翰农的曾孙欧德麟老先生,向老先生了解余庆里乃至整个墟顶的历史往事。

活动现场,导赏团开展了寻宝游戏,在规定时间内根据线索找到相关的物件,并用手机记录下来。在游戏中,能让大家对余庆里有了更深的认识,这也就是本次导赏活动意义的所在吧。

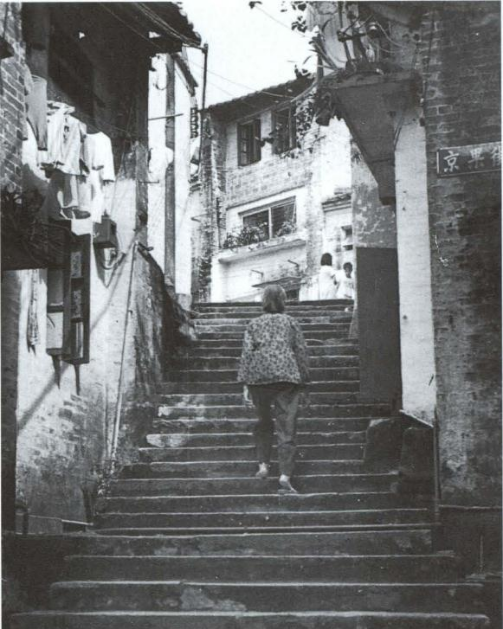

作为江门发源地的墟顶街区,最早对外交往的窗口之一,就是连接这条石阶梯的码头:水埗头。

明朝大儒陈白沙先生有首五言律诗《江门墟》生动地记载了五百多年前江门墟顶街的雏形:“十步一茅椽,非村非市廛。行人思店饭,过鸟避墟烟。日漾红云岛,鱼翻黄叶川。谁为问津者,莫上趁墟船。”

水埗头旧貌

打铁街旧貌

五百多年前,三十三阶梯的台阶下还是一片河水,每逢每月农历的二、五、八日,附近的渔民以及农户来到江门墟赶集时,就是从水埗头上岸“趁墟”的,各行各业的摊贩也集聚在墟顶摆卖,形成了一个兴旺的集市。

紧接着,导赏团走过水埗头,社教老师生动地讲解描述了江门墟的起源以及当年墟集的热闹景象,感受当年“二五八日江门墟”的兴旺;导赏队伍跟随着先民们的足迹,细数着石阶上的沧桑,一步一步地走过三十三阶梯,经过永安按当铺,感受当年江门十二大当铺的辉煌;走过莲平路,感受当年江门商埠的鼎盛。

在本次活动的最后一站——蓬江大酒店旧址,大家通过生动有趣的抢答互动环节,寓教于乐地回顾了本次导赏的相关知识点。在活动结束时,大家围在一起,纷纷表达了对本次活动的感受:通过今天的墟顶之行,获益匪浅,收获颇丰,不仅对江门的发展史有更深的了解,对江门的本土人文故事也产生了浓厚的兴趣,同时希望日后还可以参与到这样有意义的活动。

本次活动为江门市博物馆举办的第一期侨墟导赏活动,重走墟顶老街,探寻侨乡记忆,让参与者了解江门从兴起到发展的过程,对自己生活的这座城市的历史过往有更深的认识。墟顶老街区见证了江门这座城市的风雨沧桑,如何更好地保护与复苏墟顶是我们共同关注的课题。在未来,我们还会继续推出侨墟导赏活动,敬请期待。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670