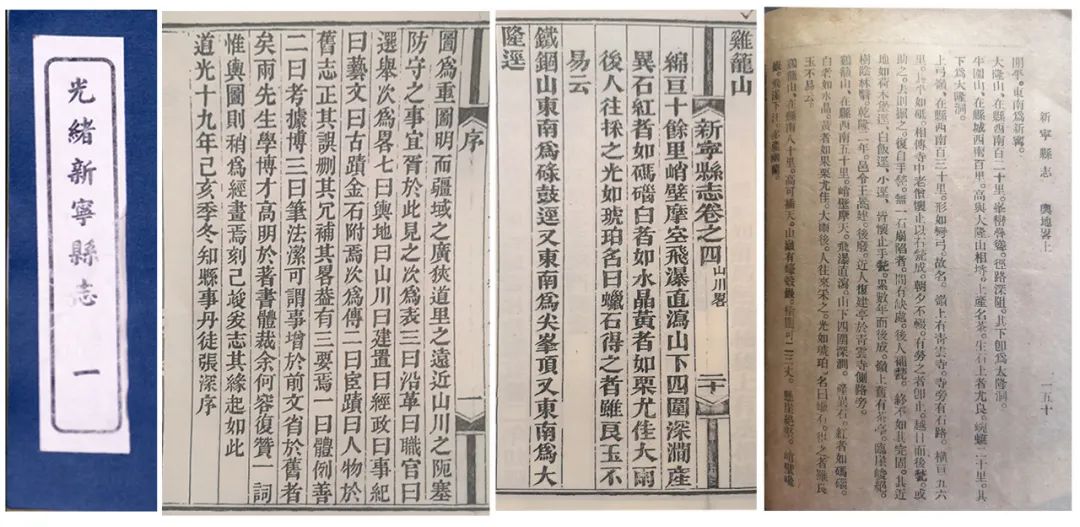

“台山有玉石”由来已久。清·光绪年间的《新宁县志》记载:“鸡笼山,在县西南50里。峭壁摩天,飞瀑直泻,山下四周深涧。产异石,红者如玛瑙,白者如水晶,黄者如栗尤佳。大雨后,人往采之。光如琥珀,名曰蜡石。得之者难,良玉不易云。”

2016年,台山玉广东省标准出台,从成分、成因上将蜡石分为台山玉和黄蜡石;2017年,台山玉国家标准发布并于2018年2月实施。台山玉成为广东省唯一被列入国家标准的珍贵玉石品种,是迄今为止国内发现的唯一海料玉石,堪称“广东第一美玉”。

▲在新会博物馆陈列清代鼻烟壶是台山玉石雕刻作品进贡朝廷,证明清代期间已经充分利用台山玉进行雕刻技艺传承。

台山玉具有和田玉的质地、翡翠的硬度和田黄的色泽,既可用于观赏,也是难得的玉雕创作材料。黄蜡石虽质地稍逊,同样适合雕刻。大家习惯将台山玉雕刻技艺和黄蜡石雕刻技艺统称为台山玉石雕刻技艺。

▲丰富多彩颜色艳丽的台山玉石原料

玉雕是中国最古老的雕刻品种之一。明清时期,台山腊石曾被制作成鼻烟壶和玉扳指进贡朝廷,新会博物馆藏有实物为证。台山玉石雕刻技艺在民间流传、发展,初时以南派技艺为主,后博采众长,逐渐形成自成体系的玉石雕刻技艺,追求“质、色、型、材、艺、韵”,具备造型轻巧,风格清雅等特点。

▲2011年12月台山市级代表性传承人张焕学在广州中山大学现场教授表演雕刻创作台山玉石雕刻技艺

近年来,台山玉石成为雕刻界新宠,台山也涌现了20多家工作室,形成较完整产业链。在全国性大赛中,台山玉石雕刻作品屡获殊荣,其中不乏台山玉石雕刻技艺传承人的作品。不过,雕刻工序繁复讲究,对从业者要求较高,导致专业人才相对短缺,制约了台山玉石雕刻技艺的传承、发展。

▲台山市级代表性传承人张焕学台山玉作品《水墨山乡》荣获2017年中国玉石雕“天工奖”银奖

为促进台山玉石行业的健康发展和雕刻技艺的传承发展,台山市委市政府高度重视,2018年1月成立了台山市台山玉协会,进一步整合行业资源,通过举办雕刻创作大赛、建立传承基地等措施,培育台山玉石专业人才,树立领军人物,打造台山玉品牌,助推美丽乡村建设和全域旅游的发展。

2021年2月,“台山玉石雕刻技艺(台山)”入选江门市第八批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

▲明式圈椅三件套

▲圈椅三件套

明式圈椅制作工艺既保留明式家具的风格与韵味,又根据现代人的需求而加入时代元素设计制作而成,是历史与现代的融洽,是新会古典家具中“广作”传统工艺的杰出代表作。

2017年明式圈椅成为中国(新会)第二届古典家具文化博览会“十大古典家具精品”,2018年入选新会区级第五批非物质文化遗产项目,2021年2月入选江门市第八批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

广海镇地处台山市东南端,南临南海,始建于1387年(明代洪武二十年),是全国重点镇、广东省中心镇之一。

广海镇自古以来就是交通发达、商贾繁荣之地,是台山最早期的商埠和渔港,被誉为古代“海上丝绸之路”,这里的居民聚水而居,海产资源丰富,海洋特产优质。早在《周礼·天官冢宰第一》(约公元前1000年)中就有记载:“笾人:掌四笾之实。朝事之笾,其实麸、蕡、白、黑、形盐、膴、鲍鱼、鱐。”鲍鱼即是烘干的鱼,鱐即是晒的干鱼。

▲广海咸鱼大晒场

“广海咸鱼”是当地最著名的特产,已经传承了600多年,享誉海外。多年以来,深受消费者喜爱。广海咸鱼制作技艺传承人在长期的制作过程中,通过不断探索与实践,并结合人们口感与对健康绿色环保的追求,对传统制作工艺进行改良,将咸鱼鱼干“梅香、咸香”的口感改为“淡口、鲜美”。从“梅香”到“淡口”再到“特淡”,都有自己的制作方法。多年来,“广海咸鱼”积极走品牌发展之路,品牌不断打响,频频参加各级农业博览会,深受市场认可和群众喜爱,使“广海咸鱼”社会知名度进一步提升。

▲太阳下晾晒 观察干度

“广海咸鱼”制作技艺方法独特:把白花、黄花等名贵鲜鱼插入生盐堆里腌制,鱼头向下,鱼尾向上。适时取出后,鱼身硬直、干爽,鱼肉结实、鲜明。食用时,把咸鱼切成小片,放在碟上,再铺些半肥瘦花肉和姜丝,放在镬里蒸(或饭面焗)十五分钟即熟,熟后将整碟鱼取出,倒出多余的鱼水,将纯正花生油淋到鱼面上(花生油千万不要加热),再加葱花即可食用。闻之,顿觉胃口大开;观之,油黄肉白,色泽清鲜;食之,清香带鲜,咸淡适口,确有特别的风味。其制作技艺蕴含了古代渔民祖先善用自然资源的生存智慧,顺应南方气候(自然凉晒),巧用当地海盐腌制,防腐保鲜乃至储存,充分利用自然经济的生产方式,足显古代渔民的制造能力和科学价值。

▲包装鱼干

广海咸鱼至今成为居民餐桌上的常用美食,有着广阔的市场,满足人们舌尖上的美味和食物记忆的追求,打造海洋经济,帮助乡村产业振兴,前景广阔。2021年2月,“广海咸鱼制作技艺”入选江门市第八批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670