为了更好地对这一段的石板路进行研究,13日,台山市文广旅体局还邀请了省文物考古研究所原副所长、研究员邱立诚到现场。记者也跟着研究队,走访了施工现场。

在台城街道中和街和维新路交界路口,施工铁架围着一处空地。走进一看,空地被挖出了约50厘米深,底下就是由十多块石板组成而成的石板路,每一块石板的大小大概在38厘米宽、1.5米长左右。被发现的石板路面积约有4.5平方米。在街道的另一侧,施工队也发现了一段由9块石板并列组成的石板路。

据了解,今年台山继续实施历史文化街区改造。石板路的发现,就是在施工队进行下水道工程中发现的。目前,已发现的石板路路段暂时停止了施工。

14日上午,省文物考古研究所原副所长、研究员邱立诚来到了现场,对这一段石板路进行了仔细研究。根据现场研究和史料记载,邱立诚认为,石板路基本可判断为清代晚期的产物,与1882年当时新宁县的城市发展相吻合。“目前,在省内,石板路一般多在农村地区出现,而且宽度一般为3块或5块。像台山发现的这样由宽度达到3米以上的石板路并不多见。在当时,可供双向通行。可见,这一段路当时非常繁华,是主要的交通要道。”邱立诚表示,石板路的发现对研究台山历史和经济发展有重要作用。

光绪十九年《新宁县志》县城附郭图

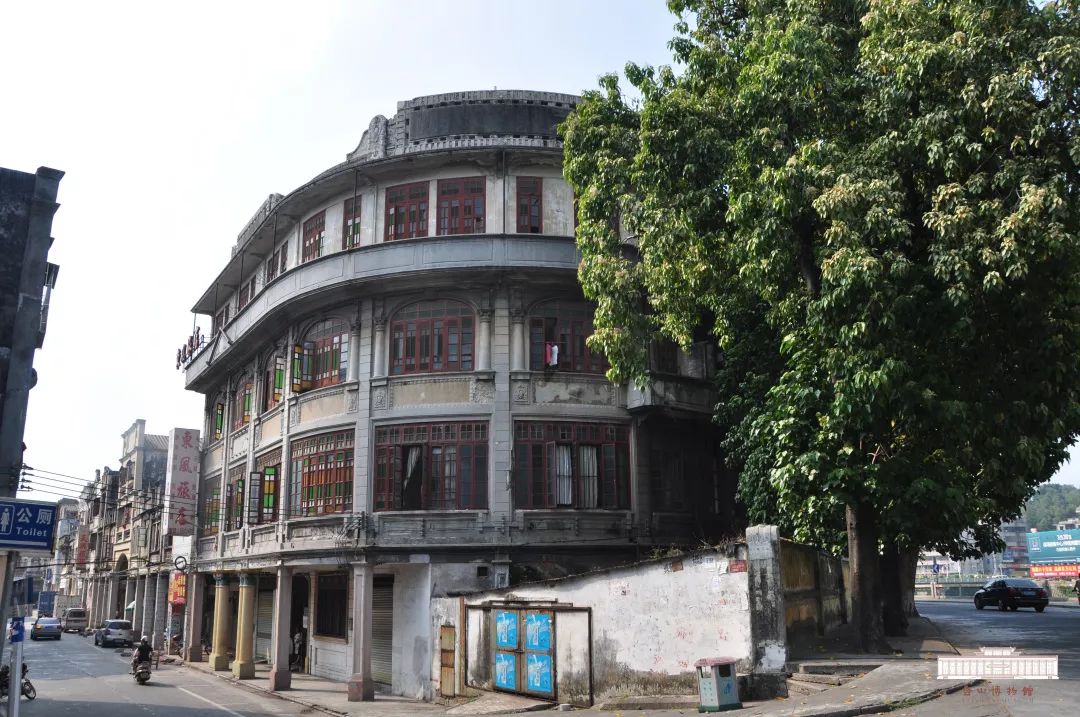

原来,中和街位于台城的老城区——西宁市。西宁市始建于1882年。在光绪十九年的《新宁县志》县城附郭图中,也详细标注着西宁市的位置。“清末,台山人口急速增加,旧有的台城老城区已不适应经济贸易发展的需要,西宁市应运而生。施工中发现的石板路应该是一百年前初建西宁市时修的路。”台山市博物馆工作人员冯浩然说,在民国十三年(1924年),当时的县政府开始拆城墙,辟马路,设新街。当时的县政府对老城的西面进行统一规划,建起了一幢幢精美的骑楼,也就成为了如今市民看到的西宁市。也就是说,随着社会经济的发展,西宁市不断改造,原有的石板路就被封尘在地下。

邱立诚表示,下一步,当地的相关部门要尽快做好石板路的资料工作,进一步确定石板路的长度、厚度、宽度以及地层关系,编制石板路的报告。

石板路的发现,引起了不少社会各界的关注。连日来,不少历史爱好者就来到现场,并发起了保护研究的呼吁。江门市华侨历史学会理事李柏达在现场观察后,认为石板路很有研究价值。石板路的出现,再现了西宁市之雏形,极其难得,李柏达建议需要对石板路进行原地保留和保护,留下历史的记忆。

台山市文广旅体局文产股股长许洁英表示,接下来,将会同建管中心及施工单位,根据专家意见对石板路进行进一步的挖掘整理,同时编制保护方案,以便将这段台山城市发展的历史更好地展示给各方来客。

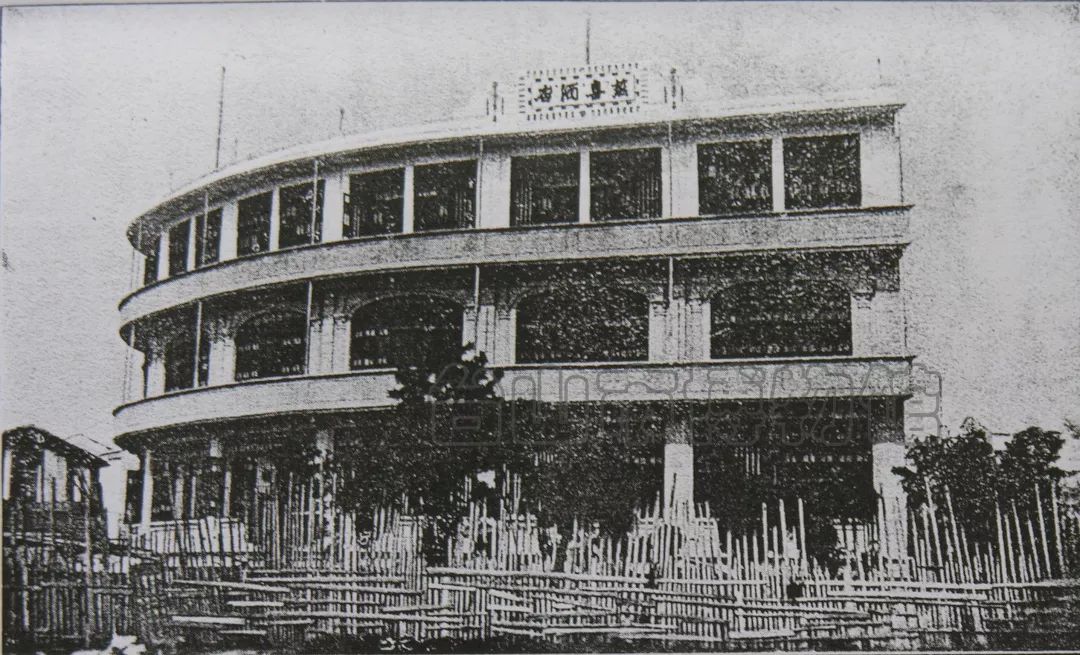

一百年前,西宁市是台城最繁华的地带,是最重要的金融中心。当时,台山接收大量来自海外的侨汇,从而促进了台山金融业的发展。民国时期的台城,经营银信业务的机构、店铺达百家之多,其中近八成分布在西宁市。当时,这里有台山最著名的银号:天华银号、大正银号、义丰银号、华丰银号、裕亨银号、宝泉银号等。

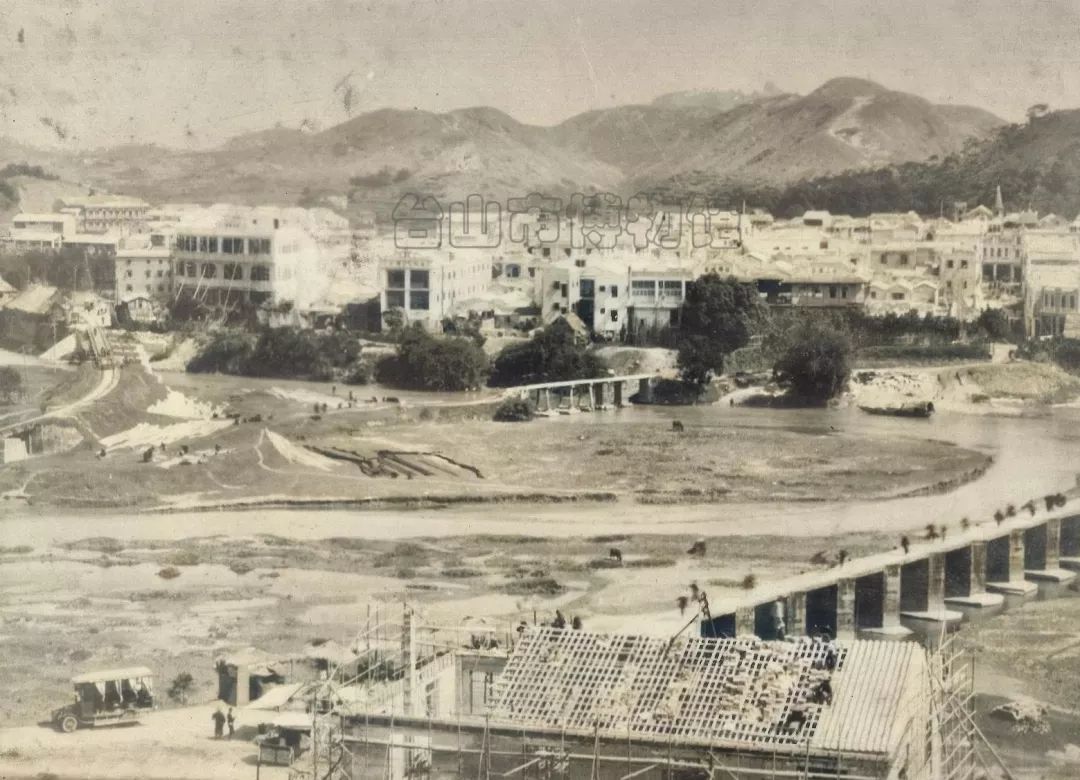

西宁市远景图

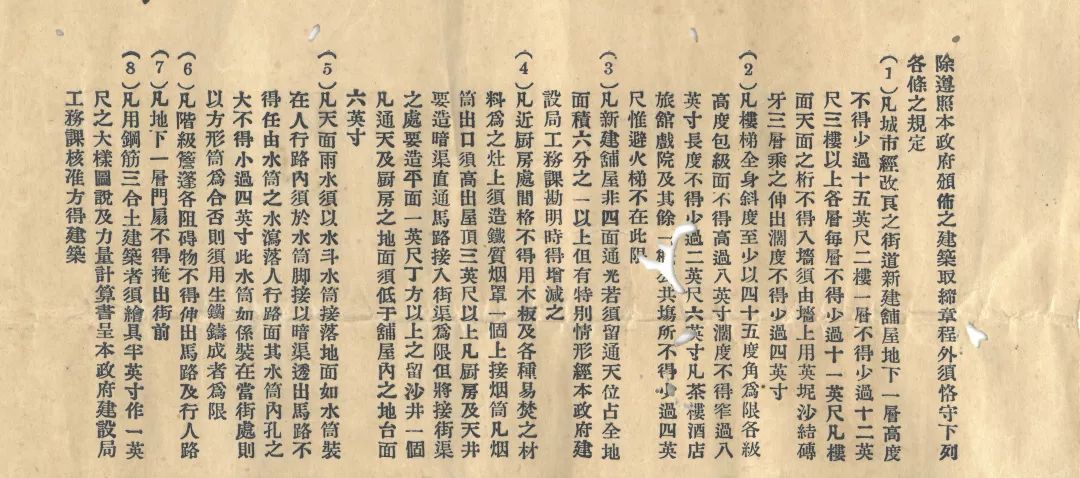

台山民国建筑凭照的建筑条例

如今,走进西宁市依然有着时空穿梭的感觉。街区几乎还完整地保留着当年的原貌,众多骑楼街纵横交错,形成了骑楼柱廊和沿街建筑立面连贯的骑楼建筑群。如今,随着历史文化街区改造不断推进,遮掩在广告招牌下的西宁市骑楼旧貌再次重见光日。不少历史爱好者根据记载,找到了一批当年著名银信机构的原址,如位于中和街的公信银号、位于南昌街的建信银号。

江门市人大代表谭楚明日前也走进历史文化街区改造现场。他表述,对银信文化的研究、开发和利用仍然任重道远。石板路的发现是很好契机,要继续把保护研究、保护延伸至整个西宁市,保护银信机构遗址。在今年3月,他提出了《关于保护和宣传银信(侨批)文化的建议》。其中,他指出,要保护和修复利用、开发现存的银信机构遗址。政府立法保护银信机构遗址,对于保存下来的银信机构遗址,可以申请文保单位进行保护,有固定的预算作为保护经费。修复一些银信机构,恢复当年的场景,尽量保存历史原貌,并在保护基础上做好推广介绍工作,让市民、游客参观,让历史悠久的银信机构遗址“活起来”。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670