欢迎来到华博云物语第三期,

这一期将带大家了解口供纸的故事!

19世纪40年代,江门侨乡的先辈们苦于战乱,迫于生计,为了改变自己的命运,也为了让家人过上好的生活。他们选择背井离乡、漂洋过海、远赴美国淘金。

那段历史依旧留在人们的记忆里,留在那一份份发黄的“口供纸”里。夫与妻、父与子,远隔丛洋、分别数年,口供纸的背后有着怎样的一段段人伦悲欢呢?

图源自《口供纸》(王冬青、黄志强、吕明/编著)

口供纸的简介

口供纸是美国等西方国家排华政策的产物,以江门五邑地区在移民美国时使用居多,它记录了大量华侨华人的个人情况、家庭情况、在中国所居村落和房屋的情况等等。“口供纸”是一种为出国的移民准备,专门应付美国海关移民官员询问的培训资料。

口供纸的来源

随着第一次工业革命的推进,19世纪初,美国社会的建设日益完善,机械化大规模逐步推行,导致社会劳动力相对减少,全美地区失业人群突增,社会动荡不安,使白人劳工对于华人劳动力产生敌对,劳动力的竞争越发明显。19世纪70年代,美国的经济危机和自然灾害相继发生,阶级矛盾不断激化,在美的中国华人劳工成为了首要的排挤对象。

1882年5月6日,美国国会通过了美国史上第一个限禁外来移民的法案———《关于执行有关华人条约诸规定的法律》,这就是美国历史上对移民最为严厉限制之一的《排华法案》。不仅禁止华人入境,禁止华工入籍,甚至还影响到了已经在美国定居的华人,任何华人离开美国后想要再次进入美国必须要获得许可。而且法案剥夺了华人移民的美国公民权,从而使华人永久孤立。法案通过后,在美华人鲜有机会与家人重聚或是在他们的新家园开始家庭生活,这个法案的颁布紧随其后掀起了世界各地的排华浪潮。1943年12月17日,美国的排华法案才正式被废除,直到2012年6月19日美国国会才通过了当初《排华法案》道歉的议案。

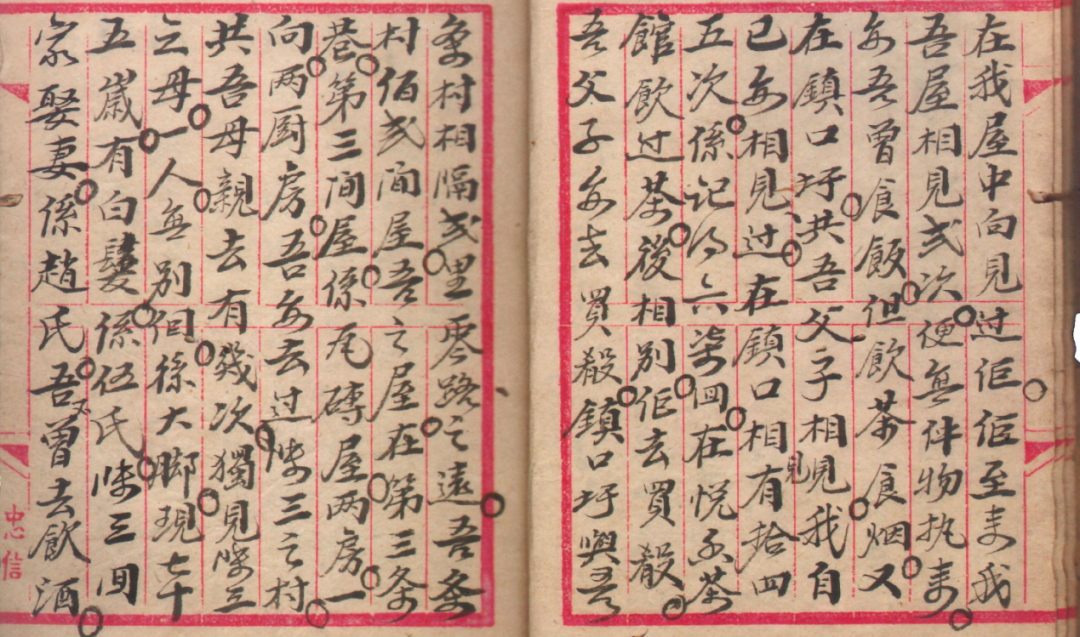

但美国排华政策在当时并没有禁止商人、学生、政府外交官等人入境,美国移民当局为了鉴定入境者的身份,就执行严格的审查程序。除了要准备各种繁杂的证件外,还要在入境美国时接受移民官的各种审问。为了能让申请者顺利的通过美国移民审问的环节,海外的亲友会把提供给移民当局的审问资料,详细的记录下来,寄回家乡,以便申请者在入境前做好充足的准备,能更好的应对审问的环节。

图源自《口供纸》(王冬青、黄志强、吕明/编著)

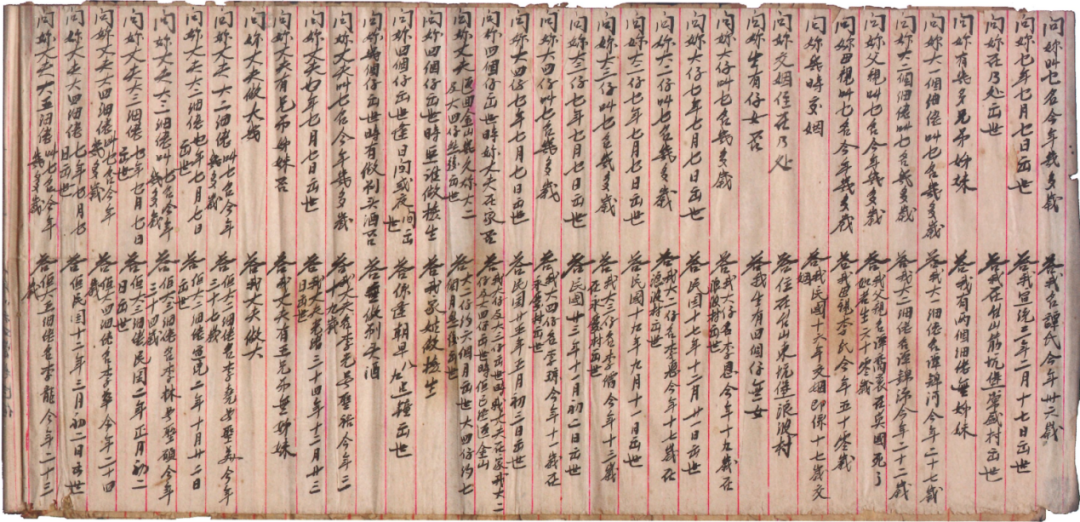

在当时,文字编写的口供资料,是口供纸最主要的类型。文字类的口供纸经历了一个由简约到繁复的发展过程。在19世纪末期,很多口供资料非常简单,它们主要是家族、家庭、个人基本情况的记载,没有形成一问一答的格式,也可以将它看做是一个简单的族谱。

民国二十年刘其忠口供纸

图源自《侨乡瑰宝》(吴兆骏、叶娟/编著)

民国二十年刘其忠口供纸纵412厘米,横24.3厘米,为目前馆藏内容最丰富的口供纸之一。其内容涵盖非常详细,涉及生活各个方面,以一问一答的形式体现。

发展到20世纪初期,口供纸逐渐形成了一问一答的特殊格式,这时的口供纸内容更加细化,方便新移民能快速熟记掌握。口供纸内容涉及问题繁多、事无巨细,大致由两部分组成。主体是一问一答简洁的问题涉及,为主件。其次,是与主件相关、印证主件真实性的附件。

口供纸的应用

华博馆模拟情景:华人移民接受移民官审讯

口供纸的实际作用,是待在候审室里接受移民官员询问依据。官员的问话并不是按照口供纸的顺序进行,往往是跳跃式的。或从头开始、或从中间开始,询问者无一定的规律。有时移民审问官认为重要的问题还会反复询问。

移民官会问申请入境者很多问题,比如:你奶奶有没镶金牙?金牙镶在第几颗?你家门前有没有树?有没池塘等等。还会有许多琐碎难料的问题,这些对于身份真实的申请入境者来说不算什么,但对于冒籍者,背“口供”的功夫,就是直接决定能否顺利入境的关键。

在回答问题时不能出错,错一次叫“爆纸”,“爆纸”后如果还想再去美国就要打官司,如果法官批准再审就有第二次机会,如果法官不批准,哪里来就得回哪里去。随着口供内容的变化,也反映了美国移民官员对于中国移民以及社会基本情况的逐渐了解,从而增加了对华人移民的询问难度。

图源自《口供纸》(王冬青、黄志强、吕明/编著)

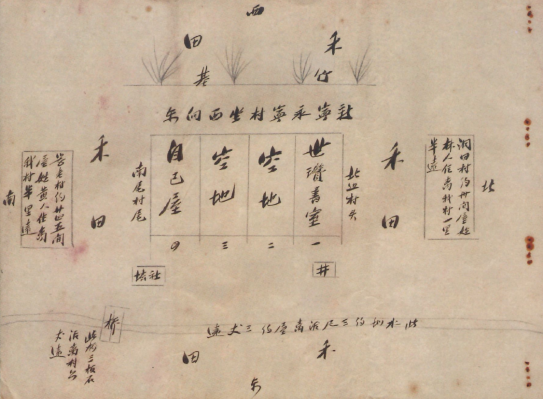

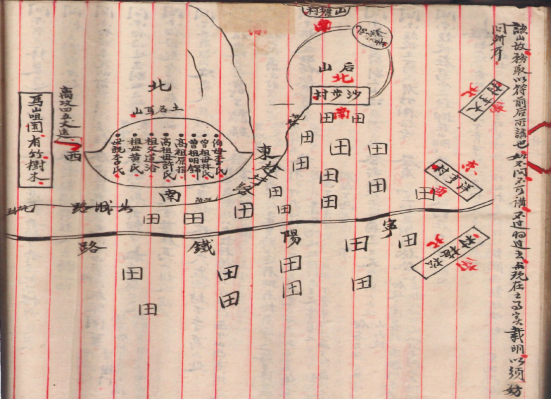

除了以上这些主件内容,口供纸还有几个附件。首先就是人物的照片,对照片的辨认。其次,可能会要求新移民当场绘制村落图和房屋图。村图主要就是交代清楚本村周边的地理位置,屋图就要详细到家居摆设等等。

1943年美国废除了排华法案,华人移民改为配额制,每年准许105名华人进入美国。

1965年,随着美国民权运动的兴起,美国革新的移民法例,新的移民法每年允许两万外乡人入境美国,自此,专门刁难华人移民的“审口供”成为历史,口供纸移民随之终结。

口供纸移民的历史虽已过去数年,但它是美国移民政策和社会演变下的产物,成为家庭、家族历史以及海外亲人联系演变的见证。

口供纸中记录了大量华侨华人家族、家庭成员、生活和移民的信息,从中可以更深入、鲜活地认识了华侨的心理和行为,对华侨历史和侨乡历史的认识有更加形象画面。

参考文献

[1]张国雄.历史文化集(第二编)口供纸.[M]. 中国华侨出版社. 北京, 2007

[2]王冬青、黄志强、吕明..口供纸[M].岭南美术出版社.广州.2014

[3]吴兆骏、叶娟.侨乡瑰宝[M].贵州人民出版社.贵州.2019

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670