学校兴,则教育兴;

教育兴,则国家兴;

教育强,则国家强。

江门的老一辈华侨深深明白这个道理。从捐资办学到设立帮扶贫困学子的奖学金,五邑华侨一直以来都非常关心中国教育事业的发展,通过多种形式、多种渠道支持和帮助侨乡教育事业持续发展。

百年善举,薪火相传。老一辈华侨们捐办的学校从历史中走来,在时代变化中诲人不倦,初心不改,培育了一代代莘莘学子,为当地社会经济发展、推动社会文明进步立下了汗马功劳。

华侨心系家乡教育

碉楼旁设家塾办学

五邑华侨虽然身在海外,

但心始终不离故国桑梓,

尤对于青少年的教育。

即便他们在海外从事的是“引车卖浆者流”,

依然十分重视家中、家乡的教育问题。

台山市四九镇儒笏村村口,一幢不起眼的两层小楼矗立在稻田旁。小楼已闲置多年,里面堆积着附近村民的杂物,显得破旧不堪,只有刻在楼顶的“都宁家塾”四个字,能够表明它过去的身份。

“这是黎氏家塾,过去村里的子弟都在这里读书,接受文化教育熏陶。”村里的老人说,以前,从都宁私塾传出来的读书声与萧萧竹林声,交织成一曲动听的生命之歌。

银信收藏研究者李柏达告诉记者,早年间,老一辈华侨大多家境贫寒,后来他们远渡重洋,漂泊他乡,却因为文化程度普遍不高,给生活和工作造成诸多不便,所以深知教育的重要性。他们慷慨解囊,捐资兴学,下定决心改变祖国和家乡教育落后的面貌。“家塾的常年运行经费一般都由华侨捐赠,主要是为了便利本族子弟就近求学,接受教育,能够出人头地,为家族争光。”李柏达说。

李柏达介绍,家塾旁三益碉楼的建造人之一就是他的外公黎广饶。早年间黎广饶远渡重洋到美国谋生,后来得知台山贼匪横行,身在海外的黎广饶从家人来信中知道这件事后,他和堂兄弟合议在村前建一座碉楼,保护族人的安全。

为了让家族子弟安心读书,都宁家塾建在碉楼旁。

“都宁家塾之所以建在三益碉楼旁,就是因为当时盗贼猖獗,许多家长担心土匪绑架小孩进行勒索。为了让学子能有一个安全的求学环境,海外华侨纷纷捐款建设碉楼,保护学校。”李柏达说

捐资兴学乐尽绵力

跨越万里筹款建校

五邑华侨一向重视教育,不止重视自家亲人的教育,若有余力,更是绝不推脱,捐资帮助家乡办学。早在1905年,数百位伍氏华侨在台山兴建起中国近代第一所华侨捐建的小学——成务小学,开创了华侨建校先河。

“国民强则国家强,他们希望把钱投入到教育领域,从而提升国民的知识水平,改变中国当时落后的状况。”李柏达表示,当时的五邑海外华侨常常以同乡会的名义募集、筹措资金。现存的众多侨批资料中都再现了华侨有钱出钱、有力出力、资助家乡教育事业的事迹。

20世纪初期,

五邑侨乡的文化教育事业快速发展,

由华侨捐建的中小学达100多所,

学制健全,课程先进,男女平等接受教育。

而由加拿大、美国华侨出资建设的

台山县立中学(今台山一中)

更是成为当时全国一流学校,

这其中就得到了不少海外华侨的帮助。

百余年来,以华侨为主募资兴建的台山县立中学培育了一代代学子。

1919年5月,台山县立中学第二任校长黄明照函请加拿大邑侨捐款建校。第二年春天,加拿大域多利埠宁阳余庆堂成立捐建“台山县立中学总公所”,发动华侨募捐。当年就有近万名华侨捐加币249596元,总公所随即派人回乡督办,主持建校。后建成了南北两院、礼堂、宿舍和前楼等校舍群。

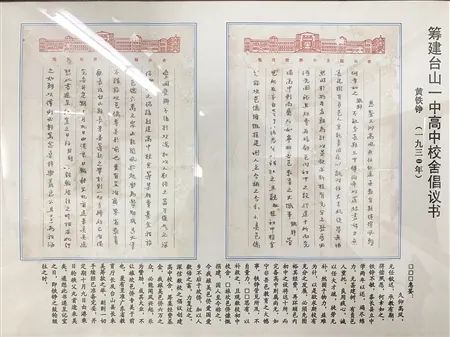

到了1930年,第八任校长黄铁铮赴美筹建高中校舍。为筹集资金,黄铁铮手写了多份《筹建台山一中高中校舍倡议书》,分别向学生家长、本县乡亲及省港澳乡亲进行大规模募捐。其中写道:“再环顾邑内初中之设将达十所,而完备高中则属尚无……今我旅美邑侨爱国爱乡者不后于坎侨,加以人数倍之富,力复过之,深信敝校之倡议创建高中校舍,筹集经费基金,我旅美邑侨六万之众,必能闻风兴起,乐为赞助……”最终黄铁铮筹得美金24万元,后建成图书馆、高中课室以及学生宿舍的红墙绿瓦三座,至今仍然屹立在沙帽山。

黄铁铮手写了多份倡议书进行大规模募捐活动。

海外华侨华人对侨乡教育事业的支持来源于对故土的关切、对人才培养的重视。近代以来,海外华侨纷纷捐资捐物,一些华侨领袖人物还亲力亲为,在海内海外奔波,为家乡教育事业竭尽全力,兴办起一些在当地乃至广东颇有名气的中等学校,对促进侨乡教育事业的发展起到了重要作用。

改革开放后,华侨华人和港澳同胞捐资办学更是出现了前所未有的热潮,甚至逐步走出家乡,支持国家教育事业发展的影响越来越大,五邑大学的建立更是海内外五邑人“内外合力,共建大学”的典范。

多年来,分布在世界各地一些国家和地区的五邑华侨为家乡的教育建设倾注了大量的心血,为侨乡培养了数以万计的人才。不忘家乡根,回报桑梓情,这最能诠释海外侨胞对家乡教育事业的回馈。

崇文重教代代相传

人才辈出群星闪耀

拥有较高学历和广博的学问,

是早期华侨的愿望,他们想得到和拥有的,

也希望自己的亲人得到和拥有。

除了捐资兴学外,海外华侨还为五邑大地带来先进的教学理念和科学知识。他们不但在一定程度上推动了教育观念变革,更使教育走向了个性化、平民化、实用化和科学化,让不少孩子得到了教育,有机会走出家乡,改变命运。

距离江门台山市33公里外的白沙镇西村,这条鲜为外界所知的村落,却蕴含着为“广东文化”正名的无穷力量,是附近闻名的“博士村”。这个位于大山下的古老乡村,竟然走出了涉及原子能、电子、法学、经济学、化学、医学、文学等领域的42位博士、13位硕士,而有的家庭还是“一门三博士”“两代六博士”,成为五邑地区书香蓬勃的异数,惊艳后人。

鸟瞰西村大岭里

更令人惊讶的是,西村不仅“盛产”博士,而且还有众多在其他领域取得不俗成绩的人士,如被誉为美国最伟大的电影摄影师之一的黄宗霑也出生于台山白沙镇西村永安村,可谓群星闪耀。

一个偏僻的乡村,

怎么会如此人才辈出呢?

台山市白沙镇萃英中学原校长、“博士村”文化建设顾问黄在认为,西村能够成为“博士村”,一个重要原因是这个村的华侨多。早期的华侨在外做劳工谋生的同时,也见识了外国教育,认识到教育的重要性。不同于大多被迫出外求生求工的华侨先民,求学仿佛是西村人血液中自带的基因。“我们祖上就有读书学习的好传统,村里的几辈人一直流传这样一句话:‘笔筒装米,也要教子读书。’就是说,即便家里穷得米用一个笔筒就能装下,也要省吃俭用供后代读书。”黄在说,大家认为读书人不仅是自己有文化、有出息,而且还能富家强国,所以家家户户都舍得花钱供孩子上学,都愿意智力投资。

位于西村村头的绍宪学校,据传创立于1908年,由华侨捐资兴办,把分散在十几处的私塾集中起来,让出了家族的黄氏祠堂,组成了学校的最初模样,给村里打下了教育事业的良好基础。绍宪学校校风严谨,择师务求真才实学、育人务求品行合一。当时学生一律住校,并将英文作为必修课。西村的博士们就是从这所学校取到知识海洋的第一瓢水,长成一双迈向世界的双脚。

漂洋在外的西村乡亲,始终不忘将教育的美好传承下去。沿着绍宪学校的历史足迹,会发现到处都有华侨捐资助学的身影:1972年,三间大祠堂改建为平房校舍时,旅港乡亲黄耀栋带头捐款;1987年,旅美乡亲黄松锦独资兴建“风仪楼”;1999年,旅美实业家黄卓林捐资100万元建教学大楼,黄道益捐建科学大楼……海内外乡亲们爱国爱乡、热心兴学正是西村文化鼎盛、连绵不断的主要因素。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670