2021年10月12日,由国家文化和旅游部主管的权威性文化综合类日报《中国文化报》,其副刊头条刊登了我馆艺术研究室熊正红同志所撰写的《在陈垣故居前》专文。

据悉,这是继2021年9月23日《中国文化报》副刊整版刊登我市作家、台山市委常委、宣传部部长刘利元的三篇散文(《那一棵棵胡扬》《海上观日出》《川岛观云》)之后,《中国文化报》再一次刊登的由我市作家撰写的缅怀我市历史名人、弘扬我市爱国主义教育的文旅专文。

《中国文化报》是“国”字头报纸,在全国文化系统具有较高的知名度和影响力,能在上面发表文章,值得祝贺。

江门被誉为“中国第一侨乡”,历史底蕴深厚,侨乡文化特色鲜明,世界文化遗产“开平碉楼与村落”、世界记忆遗产“侨批档案—海外华侨银信”闻名中外;作为珠三角城市,江门毗邻港澳,是粤港澳大湾区重要节点城市,区位优势明显;江门又是中国优秀旅游城市,联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点,滨海、生态、温泉等优质旅游资源丰富。当下,江门市正依托自身独特的文化历史与自然资源,大力发展文旅产业,期许更多人认识江门,发现江门的美,期许江门未来美好发展。

熊正红同志的这篇《在陈垣故居前》,通过其寻访陈垣故居,重点缅怀了出生于江门蓬江区棠下石头村的历史伟人陈垣的生平事迹,表达了对出生于江门这片热土的历史伟人的敬重,同时也对江门全域的人杰地灵有所提及,并致以了后来者的敬畏与学习之情。

今天我们全文刊登这篇《在陈垣故居前》,抛砖引玉,期许有更多作家、文艺工作者,投身于对江门这片热土的人文历史、风貌等的多方位、多角度的文艺创作,创作出更多走向更高人文艺术舞台的作品。

在陈垣故居前

熊正红

初秋的南国,天气仍炎热。我从新居出来,又一次来到陈垣故居前。说不清这是第几次来陈垣故居了。我决定把新居安在距陈垣故居只有不到十公里远的地方,或许是因潜意识里,我想离这位史学大师的故居更近,以为这样,能吸收来自大师故居的些许灵秀。

陈垣老先生1880年出生于江门市蓬江区棠下石头村,是宗教史、元史、历史文献学等领域的开拓者和集大成者,学术界公认的世界级学者,与王国维齐名,又与陈寅恪并称为“史学二陈”。

虽然一代大师已于1971年长辞人世,但位于棠下石头村坑塘里的陈垣故居,仍保存完好。其故居是一排晚清建筑风格的砖石平房,青褐砖墙面,斑驳黑木门,房屋前后,都栽种着青翠树木,前院面对着一塘青翠水塘,后面是一座栽满树木的小山峦。平房最边上的墙边,有一簇翠绿的细竹伸着长长的细竹叶,像是在向访者致意。故居正堂里,挂着一幅巨幅的陈垣与毛泽东在怀仁堂国宴上的合照,照片中毛主席与陈垣老先生均面露笑容。两位世纪老人的谈笑风生,仿佛透过岁月风云,传到了访者的耳边,令人动容。

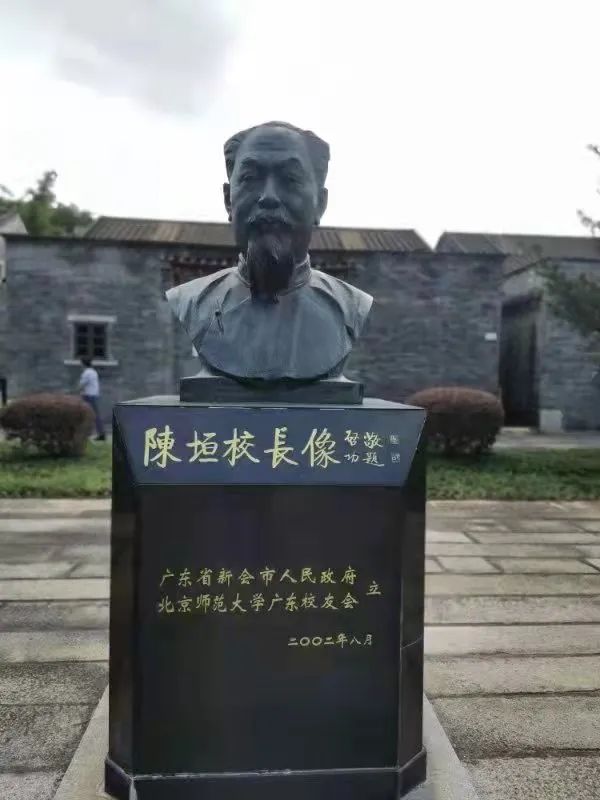

陈垣故居的院落中,种着琴叶珊瑚、紫薇、菩提树、丝葵、龙眼树、罗汉松、柿子树、红花檵木、朱蕉、红豆杉、棕榈树,简直像一个小小的植物园,尤其是院子进口处的菩提树和龙眼树,绿荫如盖,特别高大。院前正中,是由“受业启功”题写“陈垣校长像”的老先生铜像。

透过铜像上陈垣老先生望向远处的肃穆双眼,我重新打量我所置身的这方土地。陈垣老先生在上世纪抗战时期,以学术报国,通过史学研究和著述来曲折表达爱国主义思想,《通鉴胡注表微》就是他在抗战时期寄托爱国思想的力作,重要内容之一就是阐释胡三省的“亡国之痛”,以抒发他对国土沦丧的悲愤之情及其力主抗日、反对妥协的爱国立场。值北平沦陷之时,众劝撤离,他说:“余如南归,辅仁大学数千青年,有何人能代余教育之?沦陷区正气,有何人能代余支持倡导?”

时任辅仁大学校长的陈垣老先生曾在一次集会中,面对全校师生讲起孔子开运动会的故事,说亡国大夫、在敌伪政权任职的官员和认贼作父的三种人都应该排斥在人民生活之外,大大激励了全校师生抗日的志气。无独有偶,正当时,无数身在海外的江门籍华人,纷纷响应祖国号召,捐款捐物,更有甚者,回国奋勇抗战。这其中,让日军闻风丧胆的“飞虎队”成员,一大半就是江门华裔青年。

博闻强记的陈坦老先生,在年幼时就已展露才华。他五岁时随做生意的父亲移居广州,偶然机会接触到《书目答问》,其中列举的很多书,令他大开眼界;从此,他便不止学儒学经典,更开始了广泛阅读。而他开明的父亲,对他喜好读书非常支持,慷慨地为他花了一百多两银子,买下《二十四史》。他父亲之开明,在江门,并非孤例。五邑地区,开平、恩平、台山、新会、鹤山等地,都有不少读书人的佳话。开平中西合璧的碉楼,司徒氏、关氏两座图书馆,江门市区院士路上多达31人的两院院士铜像,无不说明这方水土人文的兼容并蓄、开放开明。故此,北京师范大学史学所陈其泰教授才会感慨地说:“他的成长道路,是江门给予他思想营养,他是江门的骄傲,也是全广东的骄傲。”

从石头村走出去的陈垣,一生从教74年,担任大学校长46年,他历授小、中、大学,桃李满天下。许多著名的历史学家,如柴德赓、启功、刘乃和、方豪、容庚、周祖谟,都是他的学生。据记载,1906年,陈垣老先生曾在江门篁庄小学任教半年。其灵活新颖的教学方法,颇受篁庄小学学生欢迎。他育有子女11人,在他的影响下,除早年去世的两位外,全都从事教育工作,有大学教授、中学校长、中学教员,还有图书馆员。尤其是儿子陈乐素与孙子陈智超都研究历史,陈氏一门连续三代成为史学家,在学界传为美谈。应是江门这方水土特别养人,在距离石头村几十公里远的新会会城镇茶坑村,比陈垣老先生年长7岁、从那里走出去的近代思想家、教育家梁启超先生,亦培养出了一门三院士九才俊。

“记得故乡风味浓,石头出色是烧鹅。”陈垣虽只在家乡生活过5年,成名后也只有4次回乡短暂停留,但曾多次向孩子们提起家乡,尤其是对家乡的先贤倍加推崇,像明代大儒陈白沙、老家隔壁村的“金竹先生”、崖门海战的宋末“三杰”等,也多次在家书中提及家乡石头村的读书子弟。居住在北京,陈垣在家里一直都说粤语。而且,陈垣要求在北京生长的子弟,也一定要学粤语,有时候还会亲自教。陈垣的心系故土之情,由此可见。

1951年11月全国政协一届三次会议后,毛泽东在怀仁堂举行国宴时向同席的人们介绍:“这是陈垣,读书很多,是我们国家的国宝。”因为当时读书界普遍认为,真正通读过《四库全书》的,惟陈垣一人而已。《四库全书》是清乾隆时期编纂的我国历史上规模最大的一部丛书,收录图书3461种、79309卷。陈垣为后人留下了《编纂四库全书始末》和《四库书目考异》五卷。陈垣故居里那幅两位世纪老人亲切会谈的照片,就是对一段佳话的见证。

1959年1月28日,陈垣以79岁高龄加入中国共产党。2016年,江门将其故居列为江门市党员教育基地和爱国主义教育基地。这些年来,无数党员、学生、群众慕名来到陈垣故居参观学习。

站在陈垣故居门口的菩提树下,感受阵阵清凉,遥想136年前,5岁的陈垣被父亲牵着手,正是从这里出发,坐客船沿西江缓缓去往广州。在我的前方,清塘沉静;在我的头顶,天空蔚蓝。不远处,是江门为推进粤港澳大湾区建设,正在如火如荼地规划发展。我想,虽然陈垣老先生早已故去,但他所留下的这座建筑,这院中的一草一木,却一直在深情守护这方土地。

“青山依旧在,几度夕阳红。”在江门,还有梁启超故居、“三老”纪念亭、林锵云故居、林基路故居等名人、英雄故居,就如一本本厚重的人文历史书,令我们敬畏瞻仰,更催我们努力奋进。

(作者系中国作家协会会员,《时代湾区》专栏特邀作者。出版有《狼的歌谣》《独舞者》等。)

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670