天气好的日子,塘口旧墟的方姨在午饭后都习惯出来走走。自从那榕树下的石米椅做好之后,她更喜欢坐在这边小憩,扇着蒲扇晒晒太阳。三三两两的游客从面前经过,偶尔还来问一下路,她也已经习以为常。“现在游客越来越多咯,个个都好钟意在这边影相” 方姨指着对面东广场那挂着“塘口镇”几个大字的地图装置说道。

在刚刚过去的2021年,在塘口政府和各方设计、施工、社造团队以及塘口旧墟居民的共同努力下,塘口旧墟的风貌提升工程已顺利完工。漫步在旧墟里,焕然一新的街道样貌留存住的是不变的墟里烟火气,以及与社区元素共生的设计美学。一起来逛逛改造后的塘口旧墟吧。

/东广场改造:

从危楼停车场到社区广场/

东广场原本是一片没有被利用起来的空地,位于两条横巷与主干道的交汇区域,人车混杂,常常被用作停车场。原来闲置的卫生站建筑已成危房。这次的改造项目把废弃卫生站进行了拆除,用花槽控制路口,防止车辆在广场上停留;加上相应的设计元素,把东广场转变成如今的公共性休闲广场,游客聚集驻足的空间。

△东广场改造前后对比

△东广场改造前

△东广场改造后

全新的东广场运用了现代的手法去呈现原有的历史。对荒废的旧厂房进行了立面修复,用金属的穿孔板复刻厂房的主立面形状,做成层叠的效果,呈现出历史与现代共生交融的和谐状态。再装饰以塘口镇旅游地图,提供塘口周边的旅游资讯,使这里成为游客来到塘口旧墟的拍照打卡点。

同样的手法也运用在旁边的唐人楼。这栋红墙青瓦的建筑是上世纪塘口旧墟很辉煌的时候建的,但现在已人去楼空。设计师把它当时繁华的影像倒转过来,在广场的地面做了一个地画形象。设计师何守谦老师表示:“我们希望通过这些历史的再现手法,让游客经过广场进入旧墟的时候,就可以开始对塘口曾经的辉煌景象产生一些印象和联想。”

△东广场地画俯瞰

东广场改造全过程记录:

/街招更新:

给老店换上新衣/

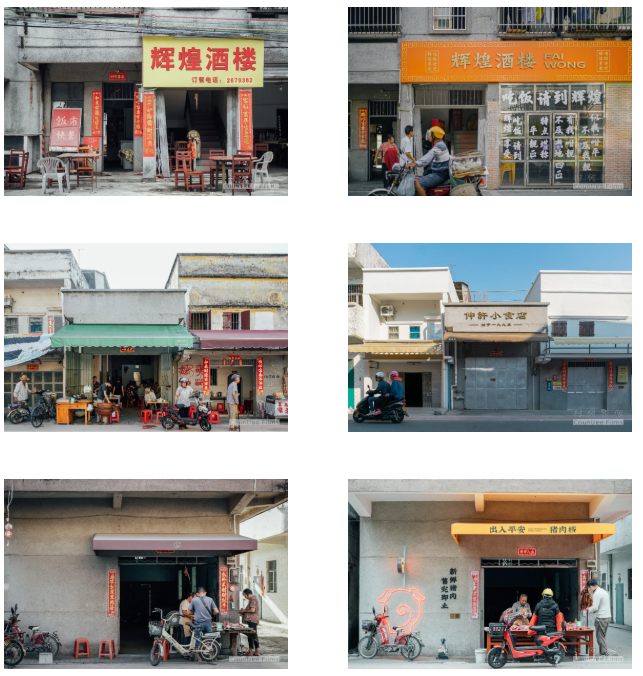

塘口旧墟作为塘口镇曾经最繁华的墟市,留守着许多有着几十年历史的商铺,它们的背后写满了与旧墟共同的记忆。但就和许多乡村小店一样,这些社区老店从来没有过反映自身特色的店招,有些开了三十几年却连正式的名字也没有。为了让他们的手艺和故事被更多人看到和听见,设计师们在与每个店主的交流中,深挖其背后的故事和个人特色,用“恰到好处”的设计取得人文与创新手法中的平衡点,给旧墟的小店换上了各具特色的兼具美感与实用性的新招牌。

部分商铺招牌改造前后对比

↓↓↓

在乡村做设计可一点都不比城市里简单。不像一般的商业设计,在社区设计中,设计师们要考虑的不仅是街道的美观和协调,更有当地居民的实际需求,从而实现“有效设计”。“我们希望这件事(设计)是可持续并且有效的。”三度设计的设计师海泉说,“我们不想做一些看似很高大上的设计,但他们(居民)如果用起来觉得不合适不好用,那可能过几个月就自己拆掉了。那就不是一个好的设计。”

为了做出有效的设计,设计师们跟居民们进行了长达数月的沟通和交流。居民们的诉求常常是五花八门的,比如遮阳的需求,照明的需求,比如有商家的业务需要在招牌上展示电话号码或指路信息等等,这些在地的需求都能给到设计者实用的参考意义。

但矛盾和冲突也存在着。“居民们对于一些功能性的诉求是很明确的,他们的反馈也能纠正我们一些最初的设想。但对于一些在地的值得保留的美学价值,他们的想法和我们还是有一定的差距的。” 建筑师李继津在与居民沟通的过程中常常有这样的苦恼,“居民与设计师、大众审美与专业者审美之间,难以避免地存在着差异。比如居民都比较期待“大动作”,喜欢在招牌上做很大的字,在房子上涂鲜艳亮丽的颜色。但设计者自身也有一些自己的原则要坚持住。如何在自身原则和居民需求之间找到一个平衡点,是十分考验设计者的一件事。”

△新店招已经融入档主们的日常经营中

△夜间的店铺招牌

街招及广告安装现场记录:

/建筑修葺:

“绣花功夫”让老房子重新生长/

随着塘口旧墟人口外迁,沿街建筑大多年久失修,墙面普遍存在潮湿破损、漏水、饰线瓷片缺失等问题。这次的风貌提升工程对沿街建筑进行了大量修葺,给街道带来更干净整洁的形象的同时,解决当地居民生活中房屋使用的问题。包括拆去对公众构成危险的构件,修补破损墙面和瓷片,修补潮湿漏水区域;拆除空置楼房窗户上破损的玻璃,加上水泥板,防止风雨侵入室内,装饰以塘口在地创生主题海报,给老房子增添一抹活力的色彩。

服务于社区的改造,必然是需要学会倾听的。和店招的设计一样,建筑的修复同样要回归人本。没有谁比住在房子里的人更了解房子的问题了。因此,无论是在前期的田野调查,还是落地施工的过程中,设计师和社造团队多次拜访旧墟的居民,一边听取他们的意见,一边修改推进。居民们实际的在地经验,比如对于日晒、漏水情况的建议。本土材料的运用等,都给了设计师们实用的指引作用。

在相互的交流和逐步回收成果的过程中,居民看到自己的意见被重视和赋予实践,渐渐萌生了信任感,更积极地参与到共创共建中来。

在修复旧建筑的过程中,设计师注重保留原本的建筑肌理,使用本土的建筑材料和技术,让塘口旧墟的人文历史气质得以留存和延续。比如以原来主要黄绿色瓷砖为灵感重新设计了新瓷砖,用来修补破损墙面;采用已有水泥栏杆款式来制作新栏杆,以此保持外观的一致性;保留旧墟九十年代的洗石米建筑材料风格,并延伸到店铺招牌、公共休息区等多方面社区元素里。

社区的更新并不一定在于创造全新的东西,而是对现有的事物进行仔细的琢磨和在地化的提升,从而使之焕发新生。

△仲许小食店的新店招保留了建筑原有的洗石米肌理

△燊万家超市新店招重建了洗石米外墙和黄绿色瓷砖

“社区设计者不能简单地把想象中的设计方法植入到社区里去。我认为设计师最大的考验在于转译的能力。”塘口在地创生发起人、建筑师李继津在谈到社区设计时说,“转译的养分需要从社区里面来。难点在于怎样去社区里面挖掘寻找到某种元素,作为养分来支撑着你在做设计的转译,来找到这个社区独有的设计性格跟设计语言。”

“所以我们在跟居民沟通的过程中,才会发觉比如说原来这个社区在八九十年代的建筑,用的很多都是洗石米这个材料。因为这太常见了,居民可能就一带而过,但我们恰恰觉得这是一种在这个社区里面最容易找到的,也最容易跟这个社区产生共鸣的一种材料,跟城市现代化的材料产生一定的距离感。但村民可能就会觉得太习以为常太普通了,不够摩登豪华。那么如何将社区传统的技法和材料去进行现代手法的转译,这恰恰就是设计师的能力考验所在。”

为了留存地方记忆,除了本土的材料的运用,项目同时也邀请本地的工匠一起参与到社区的建设中来,比如本地洗石米的师傅、塘口旧墟的木工叔,以及施工的本地工人等。在参与式的社区共建中,让在地的手艺得以延续,让传统工艺以新的方式重新点缀着社区的角落。

△阳光下修补墙面的建筑师傅

△塘口木工叔在给修复的建筑装上自己做的木窗

△施工的叔叔阿姨大都来自塘口本地没有人比他们更懂家乡的房子了

/沿街视觉系统提升:

延续独特的塘口色彩/

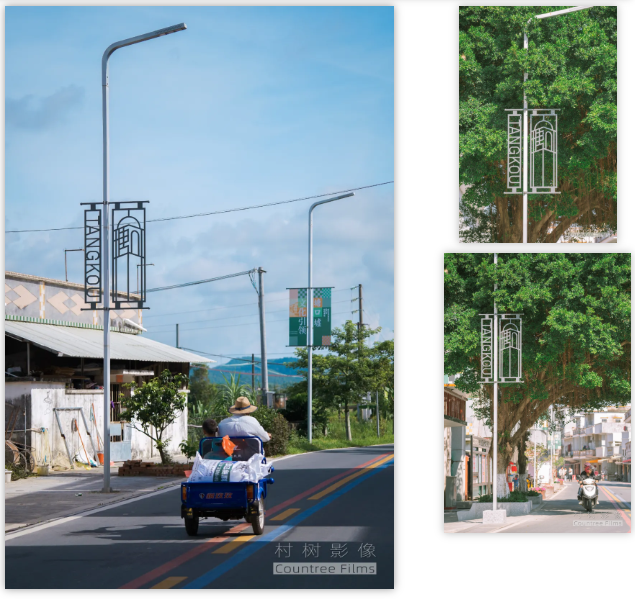

相对于“千店千面”的商铺招牌,在道路的提升上,设计师利用塘口独特的色彩和符号,为旧墟的街道打造了统一的视觉系统。例如从旧瓷片中提取的黄绿色系及方块纹样和被利用于整个沿街立面、海报、道旗及宣传栏等,让每个店铺有自身特色的同时保证街道整体的统一性,在保留塘口旧墟人文气质的同时增添创新活力的社区元素。

△旧建筑上的塘口主题海报

△沿街灯柱安装统一风格的道旗和塘口主题装置

△社区公告栏改造前后

/后记:改造后的旧墟日常

聆听更多人的声音/

如今,经过风貌提升的塘口旧墟变得更干净整洁,老房子经过精修细补后焕然一新,变得更宜居的同时延续了社区独有的历史气质;新招牌和恰到好处的设计元素又给街区注入了创新活力;新的公共设施便利了居民和游客的日常生活和出行。

但又好像什么都没有改变。还是每日天刚破晓就能看到一笼笼新鲜大包在仲许叔的档口冒着腾腾热气;木工方叔的小作坊吱吱呀呀地开始一天的忙碌;工友们三三两两在路边的小摊饮茶闲谈;拄着拐杖的伯伯沿着街来回散步,时而坐在路边石椅上看着来往的人车打发闲暇的时光。

△每天午饭过后,潮源叔都会拉下新的遮阳帘遮挡西晒

△杨叔卖猪肉四十几年了,现在多了两只俏皮的发光猪猪陪他一起开摊儿

△仲许伯自1993年开店以来第一次有了正式的店名和招牌,每天早上生意都很不错

△每逢五、十的日子的墟日早晨是旧墟最热闹的日子,村民阿姨拿着自己的瓜菜农产到街边摆摊,墟里的小商店也会把货物摆出门口

我们希望这样的社区升级能引发更多人对所生活的社区有新的思考,而不只是一场规划者和设计师的“自嗨”。为了听到更多人的声音,我们随机采访了跟塘口旧墟有着不同联系的人,包括村民、设计师、游客、返乡青年等,听听他们对于旧墟改造以及塘口的未来有什么看法和期待。

双明商店老板强叔:“这些楼几十年没有洗过了,洗完之后整条街都干净了好多。”在旧墟开了三十几年小卖部的强叔说,“我们楼顶几处漏水的地方都修好了。房子是拿来住的,还是修房子对我们居民比较实用,那些弄得外面很漂亮的未必有把漏水修好了。”

塘口在地创生发起人、建筑师李继津:“很多人说走进去(旧墟)感觉没有怎么改。但这一点从某种角度对于我们来说,有可能也是一种褒义。当你走进这样个社区里,会感觉到这个社区比以前干净舒服,但并没有很多强词夺理的设计,很跳脱的元素直接铺在你眼前。

我最有成就感的时候,是当我翻很多老照片,像一年两年前、三年前的照片,会发觉我们这些年所做的这一系列的动作,原来跟最开始社区的那种脏破残旧的状态,整个风貌其实是有很大的一个提升的。而这一种提升又恰恰是非常在地化的,能够跟这个社区融合起来,没有非常格格不入的语言出来,增强了功能性和经济价值的同时又保留住了原有的烟火气。我觉得这一点还是蛮值得我们肯定的。”

△2018年的塘口旧墟

△2020年的塘口旧墟

△2021年的塘口旧墟

台湾游客Sunny:

“我觉得塘口最吸引我的地方是这里本土的文化氛围,像在荣桂坊这样的古村落里,建筑和自然环境融合得很好,保留了很完好的乡村和农业文化,同时也还有人在居住。我很喜欢在这边骑车,经过大片的稻田,整个环境很有我小时候生活的乡村的样子。”

“我知道这里之前有很多活动,像是七夕市集之类,但当那些活动的场景不在的时候还是感觉还有一点萧条。还有就是游客来的话,是下车拍照,买东西,上车走人,这样固定的模式能留下来的东西不会太多。其实所有的乡村大概现在都遇到同样的空心化的问题。所以如果塘口未来还有更多活动,长期的在地的创生,到底真正能创出什么,这个我倒还蛮期待的。”

△在以前,旧墟沿街没有配置休息座位,有时村民走累了,就直接坐在路边休息

△改造后,路边新建的座位已经成为村民和游客的常用的歇脚休闲区(Photo by Cyrus)

△返乡创业青年阿远在塘口旧墟东广场开了自己的奶茶店,他正为春节前的开业忙碌装修着

东莞社区工作者、游客 咏梅:

“我本身也是出身农村的。我来到这里就觉得,如果我的家乡也能够建设成这样,那我可能就留在那里了,不用出来漂泊了(笑)。我觉得如果能把乡村的经济和文化等各方面元素结合调动起来,像塘口这样的乡村是会让人想要长期在这里生活下去的地方。”

“如果说建议的话,我觉得这里跟游客的互动性还欠缺一点。如果可以增加一些打卡的feedback(反馈)的环节,会能让人更融入社区一些。”

返乡青年阿远:

开平青年阿远曾在云南大理追寻诗和远方十几年,在塘口旧墟风貌提升之后,他租下了东广场的一个小仓库,筹划开自己的奶茶店。在谈到为什么会选择返乡创业,他表示“老实说是因为在这里成本低,但前景很好。摊下来一天租金只要几杯奶茶钱,对我们这些小本经营来说压力不会这么大。但同时我又对塘口的未来非常看好,你看现在有那么多酒店在建,游客越来越多,是个有潜力的地方。”

△塘口木工方叔在给游客介绍他的产品。自从旧墟塘口许多建筑工程动工,游客变多了,方叔木工作坊的生意比以前好多了

△社区设计师李继津带领来自大湾区和省外的社区工作者参观塘口旧墟,介绍塘口乡村振兴的成果

社区的更新,不止于建筑的更新,更在于社区里人的更新。我们希望通过社区空间的活化,通过参与式的社区建设,让社区里的人重新开始思考在这个时代,这个区域里的生活方式和生活价值的更多可能性。让乡村社区能够自发地,可持续地重新生长,是塘口在地创生的意义所在。

△塘口旧墟居民与项目团队

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670