新会古称冈州,文脉绵长,底蕴深厚,曾与广州、潮州并称“岭南三大古州”,至今已有近1800年历史。而会城,一直是新会的政治、经济、文化、交通和贸易中心,千年文脉可谓源远流长。

历史是城市的根,文化是城市的魂。走在会城老街区,历史的印迹总会与你不期而遇。新会学宫历史文化街区以及大新路—仁寿路历史文化街区两个省级历史文化街区便位于这个老城内,那些凝结了先辈智慧与心血的古建筑正是对过往岁月的见证。还有充满人文气息的会城老街,那些每日上演的市井百态妙趣横生,浓厚的人情味正印证了“人间烟火味,最抚凡人心”。公园路、金紫街、朱紫路、花园巷、知政路、诗书街、幸福路……每一条老街都有着它的故事,等待着你的邂逅和发掘。

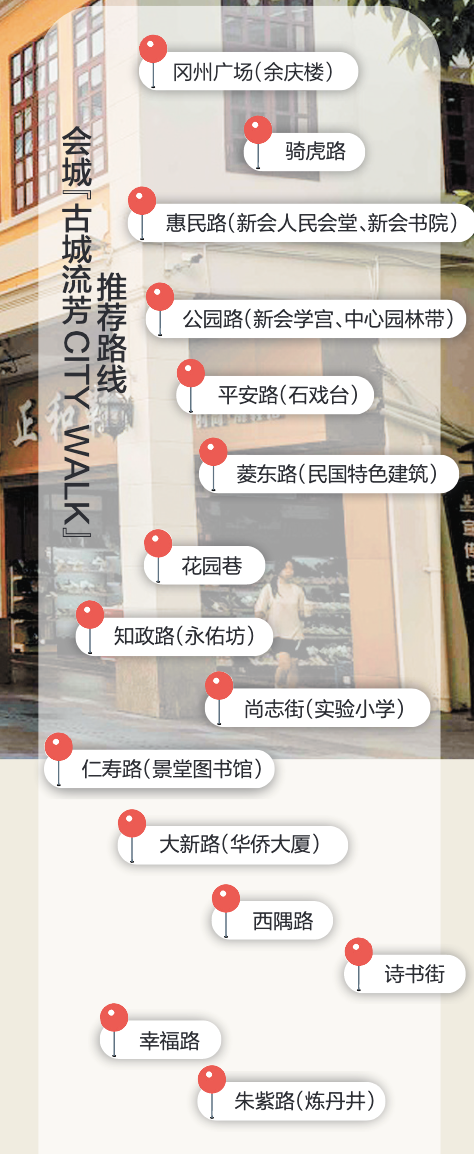

趁着阳光正好、风正轻,

不妨来一场说走就走的

“古城流芳CITY WALK”,

用双脚去丈量这些宝藏老街区,

探寻千年新会文脉的踪迹,

邂逅专属于你的人文之美。

随便找一位“老会城”问路,

新会“最老”的地方在哪里?

十有八九,你得到的答案是,

“到新会学宫看看”。

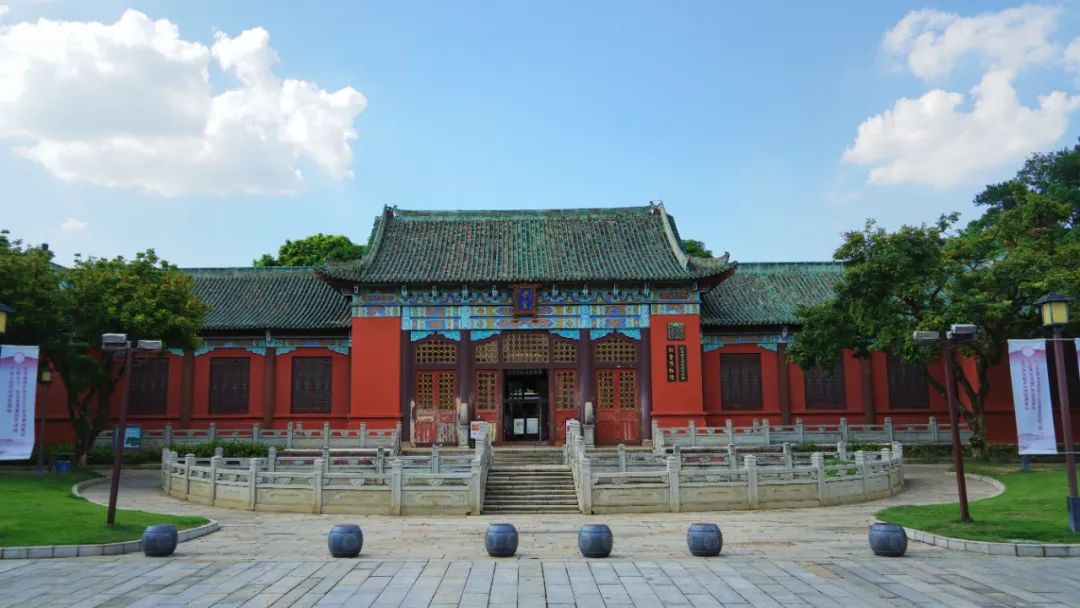

都说新会是千年古郡、历史名城,一切有迹可循。来到新会学宫历史文化街区,这里聚集了建于隋唐时期的龙兴寺石塔、始建于北宋的新会学宫、明代的石戏台、明清两朝多次重修的古城墙、上世纪初建成的新会书院、20世纪50年代建造的人民会堂……这些从隋唐绵延至今的各类历史遗存如今都保存完好,其背后有着深刻的文化印记和浓厚的人文精神。就以文脉中心新会学宫来说,又名文庙、孔庙,始建于宋庆历四年(1044年),当时是按山东曲阜孔庙图案因地制宜建造的。据史料记载,学宫在元代毁于兵火,明代重建,以后历代均有重修。如今,新会学宫已被活化为新会博物馆,内有丰富藏品,包括新会出土的新石器时期的石斧、石网坠、骨饰、陶簪等,证明4000年前已有百越(粤)人在新会生息繁衍。新会学宫就像一座历史人文知识宝库,指引着人们更好地探寻古城底蕴。近年来,随着新会中心园林区建设的不断完善,新会学宫周边可谓一步一景,处处彰显出新会的文化魅力,尤其是马山公园、北园公园、艇仔湖公园、盆趣园、新会书院等地,成为众多市民、游客游会城的必到“打卡点”,焕发出新的活力。

新会盆趣园一步一景,成为众多市民、游客游会城的必到“打卡点”。简家琳 摄有一个有趣的现象是,你在会城老城区问路,当地人在指路的时候,总会在报街名的同时,也指出附近的标志性建筑。这些特色建筑,就像是地图上的标识,可以帮助旁人快速认识这座城。从侧面也说明,关于老建筑的记忆,已经镌刻于代代会城人的心中。“会城‘地胆’老街曲曲绕绕,不熟悉的人很容易绕进去,认准‘二十一层’及华侨大厦、景堂图书馆这些标志性建筑,走起来就有方向感了。”土生土长的会城人陈伯笑着说。

景堂图书馆等特色建筑,就像是地图上的标识,可以帮助大家快速认识这座城。简家琳 摄陈伯所说的“地胆”老街,就是大新路—仁寿路历史文化街区附近一带,这些老街与新会历史发展有着紧密的联系。这一带历来是新会区内主要的文化、商业活动街区,如知政路、仁寿路、尚志街、诗书街、幸福路、朱紫路等街道更是大有来头,每条街道都有着独特的历史故事,承载着这座城的发展记忆。当然,街道上,最吸引人的要数那些充满历史韵味的特色建筑,新会景堂图书馆、华侨大厦、永佑坊、沿街骑楼、华侨建筑等一众建筑群极具魅力,成为散布在老街上的闪光点,与城市的发展相融合。

新会历史文化街区。

漫步在会城老街区,有烟火气有人情味是最直观的感受。百年传承的烧腊店仍然广受街坊追捧,排队“斩料”的人络绎不绝;楼道底下的包子铺准点新鲜出炉包子,那熟悉的香味穿街过巷;隐匿在老祠堂里的早餐铺还是儿时记忆的味道,这是“老朋友”才能寻到的美味;街角的糖水铺十年如一日地坚守着,那一抹甜沁人心脾;骑楼下的肠粉店的出品特别有“广府味”,用料十足;小巷里的旧货铺还放着怀旧金曲,带给人穿越之感……热闹,就是老街区的底色,

多年来积累的人气

仍旧支撑着老街商业的繁盛,

这里有人间百态,

有最是抚慰凡人心的人间烟火气。

《新会县志》记载:“明朝万历年间(1609年),城外之街曰十字新民街,分为东隅、西隅、南隅、北隅,旧为湖田。今铺舍辐辏,墟市喧集……”数百年前,会城老街已出现铺户聚集、墟市热闹的场景。如今,以大新路—仁寿路历史文化街区为代表的老城商圈更是繁华,重新修饰、活化的街道成为特色业态的最佳孵化场所,也成为大家探寻古城味道的好去处。按照规划,未来,新会区将围绕“岭南特色、邑商风格、新会风采、时代气息、民国风情、中西合璧”的定位,对百年商圈进行改造修缮,打造集购物、餐饮、娱乐、文化、儿童游乐、康养、酒店等于一体的特色体验型商圈,让老街焕发新生。游走于老城中,你会发现,这里的人、景、物是一个有机的整体,形成了专属于老街的氛围。这里有岁月静好,也有蓬勃生机。清晨开始,人们开始忙碌起来,车水马龙尽显城市的繁忙而有序。午后时光,就在街头巷尾,不乏三两围坐的“休闲局”,小憩一下“偷得浮生半日闲”。老城的美,是随着时间的推移不断变换的,并不刻板,更充满惊喜。

百年老店大新路永成烧腊店。

“我们家在这里开店有100年了,舍不得离开,在这里的每一天都是充实的、幸福的。”百年老店大新路永成烧腊店五代传承,如今也是宾客盈门,店主施剑波坦言。近年来,“老城焕新”成为会城老街区建设的主题。在党建引领下,圭峰会城紧抓城市提质建设的关键期,逐步实现旧城蝶变。圭峰会城持续推进老旧小区改造和口袋公园建设,常态化开展文明城市创建提升行动,扮靓老城区环境。同时,圭峰会城全域推进安“新”城市党建品牌建设,持续优化社区治理、细化民生服务、深化文明创建,逐步形成“人人有责、人人尽责、人人享有”的社会治理新格局,让老城从内而外地焕发生机,美得更富内涵。

圭峰会城可以说是新会的“门面担当”,

而老城区,更是千年文脉的集中体现区,

深挖老城资源,

激发老城高质量发展活力,

正是新会实现城市提质、

打造品质都市过程中的重要课题。

近年来,新会区持续深化城市提质工作,发扬工匠精神,以“绣花功夫”实施新一轮城市更新行动。圭峰会城把老旧社区改造、市场升级改造、口袋公园建设等项目列入重点工作清单,加快补齐民生短板,让群众获得感、幸福感更加充实、更有保障、更可持续。

圭峰会城不断建设口袋公园。

今年以来,关于老城焕新的好消息不断,建设一个有温度有热度有深度的宜居宜业宜游之城成为大家心之所向。新会区正加紧规划建设相关城区慢行系统配套建设,打造具有新会特色的城市绿脉行动线,届时,将更好地盘活和利用本地历史文化资源,重塑山水脉络,为市民、游客带来更好的出行体验。

新会区正加紧规划建设相关城区慢行系统配套建。

在此契机下,圭峰会城也明确,将用好资源焕发旧城活力。抓实旧城活化焕新工作,以知政北路花园巷历史建筑为景观节点,精细化设计、整体化打造,持续活化利用历史建筑、文化资源,激发冈州古城新活力;加快大新路片区、城北片区历史文化街区升级改造,营造文化氛围,发展文旅产业,带动商圈人气,提升旧城的经济价值;对产湾路一新会农械厂一带的骑楼历史建筑、工业遗产进行修复与活化利用,焕发老城区记忆,让居民记住乡愁,展现历史文化名城新魅力。未来

圭峰会城将重点聚焦文化历史保护

与现代城市共生共融,

打造具有历史底蕴和人文气息的中心城区,

文脉上的“城市会客厅”未来可期。

起于知政中路与知政南路交会处,止于大新路、中心路。1929年拆城墙筑马路时始建,将原兴贤街和"塞窦口"两街合为一路,拆去原来的一座仁寿坊,故取名仁寿路,寓意仁厚、长寿。仁寿路为骑楼式建筑风格街道,沿路店铺前门廊相连,可避风遮阳。外墙装饰、壁上浮雕和图画用吉祥物,极富中西交流的侨乡文化风韵。此路有1925年落成的景堂图书馆,是香港富商冯平山为纪念其父冯景堂而设,为西式洋楼;有民国名人戴季陶题字的“智识府库”,到抗战前已有藏书六万册;有华侨岑日初1931年以其父名建的公馀别墅。起于仁寿路,止于西隅路。取气象更新之意,故名。明成化十年(1474年),新会扩筑新城,新修东隅街,相传清乾隆年间(1736-1795年),此路因失火而重建,重建后改称大新街。1929年,新会拆城墙修筑马路,改称大新路。历史上,大新路沿路地区不但一直是新会城的商业中心,而且还曾经是新会行政中心以及教育、出版、酒店业的重心,文化积淀丰厚。今星汇广场所在地,明代为湖广布政使陶鲁故宅,陈白沙题为“世烈堂”。民国初年,文明书局创办于此路,出版新会第一张日报《醒报》,编印《圭峰古迹》《解字善本》等。清末会城最早、最有名的茶楼“叙宾亭”也是在此开业。1929年道路扩建后,路两旁建有骑楼,成为商业街。2001-2002年重新改造装饰,成为体现岭南建筑艺术风格和侨乡风情的商业步行街。知政路分北、中、南路三段。知政北路起于惠民路,止于知政中路;知政中路起于知政北路,止于知政南路;知政南路起于知政中路,止于冈州大道中。1929年始建,同年建成。新开知政路由南至北含有原知政门大街、募前街、南山庙、南兴街、南门直街和县前大街等。因道路南端是知政门,故名。为会城文化、商业中心街道。起于知政中路,止于爱民路,旧称尚书坊。明万历二十年(1592年),新会城人何熊祥考上翰林,后当上吏部尚书,购此地营造府第、祠堂,在路口建功名牌坊,人们因此称此为尚书坊。清代至民国时期此地祠堂很多,尚书坊的祖祠为文懿祖家庙,原是何熊祥的旧第,如今仍留存在新会实验小学内起于幸福路,止于西隅路,清乾隆县志记载街巷名已见。但今诗书街的西段,民国时期属"大井头",20世纪50年代并人象环里。因旧时此地读书人家多,文风很盛,故称诗书街。此路1960年始建,1961年建成。据悉,从20世纪50年代末开始,会城按园林绿化要求高起点规划,逐渐新建了一批楼房,建立起新村,形成了炒米涌边(后改名为镇前路)至青云坊的新马路。此路花木交荫,沿路成为当时全城最好的“高尚住宅小区”,于是为此路命名“幸福路”,寓意幸福的生活。起于南隅路,止于惠民西路。1929年始建,同年建成。此处原为自由市场,许多人在此贩卖猪仔,称猪仔街,又叫猪仔圩。后拆建筑修路,取其谐音雅化为“朱紫街”。这里有一处区文物保护单位——炼丹井,相传为宋代会城道人李之先开凿,用于炼丹制药。该井水质极佳,是发豆芽、酿酒之甘泉。起于知政北路,止于朱紫路,是人口稠密的商业住宅区的街道。据记载,宋代马持国及其子孙三世皆当太守,他获朝廷赐“金紫大夫”荣耀,建一座金紫坊(牌坊)于会城古冈山下的马家塘基家宅前,是金紫街名称的由来。起于平安路,止于城北路,分为惠民东路、惠民西路。1929年始建,全路由西向东有原来惠民门、旧西门、卖草地、城隍庙前、做笔街、府前街、文献街、翰禄桥、五马门、东门市等十多个小地名。1929年拆城墙筑马路,并将“惠民门”,以“惠民”"为路名。起于东关路,止于菱东路。清道光县志地图已标示有“平安街”,民国时期扩筑为平安路,寓意平平安安。1929年再次扩建,曾改称向东路,1983年复称平安路并沿用至今,为会城商业街道之一。这里有一座明代石戏台,有400多年历史,见证了新会粤剧文化源远流长。起于平安路,止于民生路和知政中路交会处,1933年修建。此地古代原为海滩,曾种菱角。相传菱东路口南侧的人民球场,曾是古城南门的海滨码头,取名为“菱角埗”,后由菱角埗和东兴街扩辟成菱东路,各取首字合成新名。骑虎东路起于冈州大道中,止于如求社;骑虎西路起于菱东路,止于冈州大道中。相传元初,会城人邓宥住在骑虎关冲边,他入江西龙虎山学道,一天夜晚下山碰上猛虎,他纵身一跃骑上虎背,驯伏老虎而归住处,他拿肉类给老虎吃,老虎就离开了。新会家乡人认为他有神性,把他的住宅改建为庙来祭,起名为“骑虎庙”",庙所在的河涌称骑虎涌,此涌出会城河的水关称骑虎关。明万历县志记载有“骑虎庙街”,20世纪80年代盖涌后修路,分为骑虎东路、骑虎西路。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670