追随时光的年轮,我们将触觉延伸至城市地图的纵深处。从耕读传家、父慈子孝的祖传家训,到寄托着先辈们精神依归的民俗活动,百年古榕树依旧枝繁叶茂,独具匠心的雕梁画栋仍屹立不倒。您会解读到历史建筑生生不息的精神脉络,您会被唤起心中的那份梦魂萦绕的浓浓乡愁。

第五站:巍然五邑留芳华。

一、江门市岭南近现代建筑发展背景

江门市位于广东省珠江三角洲西部,下辖3个区,蓬江区、江海区、新会区,4个县级市,台山市、开平市、鹤山市和恩平市,是全国著名的侨乡。江门市历史悠久,两千年的五邑文明孕育了历史文化内涵,百年来侨乡巨变演绎了独特的侨乡文化特征。

1840年的鸦片战争中,英国侵略者凭借其坚船利炮在广东洞开了泱泱中国的大门,不仅实现了其资本输出和商品输出的主观目的,而且产生了改变中国社会性质的客观结果。自此,在武力与和平的双重推动下,西方文化和文明渐渐得到国人的承认和重视,为西方建筑文化在岭南的广泛传播,并被岭南建筑文化吸纳整合提供了历史机遇。鸦片战争使当时的中国沦为半殖民地半封建的悲惨境地,但也为当时中国社会提供了一个睁眼看世界的契机。作为较早开放的通商口岸,西方的文化、艺术和科技等文明也随着开埠通商传入江门。当时更有大量的江门人远赴西方务工谋生,成为近现代江门华侨的主源。后来大量华侨的回国定居,带来了当时西方的建筑艺术。当时兴建的很多建筑,融合了中西方建筑艺术的精华和建造技术,成为中国近现代建筑中岭南建筑的经典之作[1]。

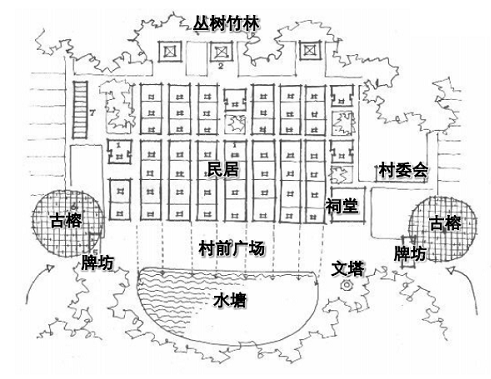

传统村落典型布局

图片来源于《江门市区历史文化名村和传统村落保护发展规划》

(一)洪圣殿

文物所在地:江门市潮连洪圣公园

历史年代:始建于明万历二十八年(1600年)

占地面积:1500平方米

建筑面积:244平方米

建筑层数:1层

建筑门类:宗教建筑

洪圣殿坐落于潮连街道富岗村,濒临西江,始建于明万历二十八年(1600年)。清代期间,该殿分别于乾隆四十九年(1784年)、嘉庆二十一年(1816年)、嘉庆二十三年、同治十三年(1874年)、光绪三十年(1904年)5次重修。

该殿坐西北向东南,为二进四合院形制,宽11.3米,深21.6米,建筑面积244平方米,单檐布瓦硬山顶,绿琉璃剪边。前殿、主殿宽深均为三开间,四柱穿斗梁架。殿内保存大量雕塑精细的木、石、砖雕。尤其殿门的青石门联和青石方形柱,采用深浮雕工艺,刻有花果纹饰,为省内少见[1]。

洪圣殿全貌

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

洪圣殿内部

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

洪圣殿区位示意图

图片来源于《蓬江区、江海区不可移动文物建筑本体划定》

(二)名宦家庙

文物所在地:江门市潮连卢边村

历史年代:始建于明代,清嘉庆、光绪时期重修改建

占地面积:725平方米

建筑面积:709平方米

建筑层数:1层

建筑门类:宗祠建筑

名宦家庙坐落潮连街道卢边村,始建于明代,原名为文林郎公祠。清光绪五年(1879年),该祠改名为名宦家庙。此后经过清嘉庆、光绪时期多次重修改建,整座建筑呈现清代建筑风格,结构完整,面貌壮观。庙共三进,面宽12.5米,深58.55米,占地面积732平方米,建筑面积709平方米。前、中两座为堂庙式,分别为三柱和四柱穿斗式梁架结构,两座之间建有一座亭台,布满装饰精致的浮雕木刻;后座为庭院式二层结构的“玉杯楼”,传说昔日朝廷聘任文林郎的聘贤玉杯藏于此楼,故得名[1]。

名宦家庙外景

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

名宦家庙内部及细部装饰

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

名宦家庙区位示意图

图片来源于《蓬江区、江海区不可移动文物建筑本体划定》

( 三)陈白沙祠

文物所在地:广东省江门市市辖区白沙街道办事处花园社区白沙大道西37号

建筑面积:993平方米

陈白沙祠布局为四合院式,主体建筑排列在纵轴线上,布瓦琉璃剪边,前后建筑之间以左右对称的庑廊连接,祠内有大量的明清碑刻及白沙先生墨宝拓片。诏建于成化十三年(1477年),以旌表陈白沙母亲林氏夫人的贞节事迹。万历三十九年(1611年)奉诏重修。陈白沙祠建成于万历十二年(1584年),历经四次较大规模的重修。1979年被划定为广东省文物保护单位[2]。

陈白沙祠外景

图片来源于《蓬江区、江海区不可移动文物建筑本体划定》

陈白沙祠外景

图片来源于《蓬江区、江海区不可移动文物建筑本体划定》

白沙祠外景区位示意图

图片来源于《蓬江区、江海区不可移动文物建筑本体划定》

(四)梁启超故居

文物所在地:江门市新会区会城街道茶坑村中村二巷8号

历史年代:清代

建筑面积:412平方米

建筑高度:6.3米

建筑层数:2层

建筑门类:近现代私宅

梁启超故居建于清代,1983年以来新会文物部门对故居三次全面修缮。

故居坐东南向西北,有正厅、偏厅、两房、门廊、天井,二楼设木板阁楼,保留木床、衣柜、櫈椅等家具。建筑主要包括故居、怡堂书室是梁启超少年读书的书室,婚后梁启超与妻子李蕙仙在此居住,长女梁思顺在书室出生。

梁启超是中国近代著名的政治家、思想家和学者,故居是他出生和少年时候生活的地方。1983年和1989年分别公布为县级和省级文物保护单位。1996年公布为全国重点文物保护单位[1]。

梁启超故居外景

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

梁启超故居细部

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

5、陈宜禧故居

文物所在地:台山市斗山镇秀墩村委会美塘村

历史年代:民国十一年(1922年)

占地面积:约1000平方米

建筑层数:3层

建筑门类:近现代私宅

陈宜禧故居位于广东省台山市斗山镇秀墩村委会美塘村,建于中华民国十一年(1922年)。陈宜禧,字畅庭,乳名业富、德添,清光绪二十五年十一月十六日(1845年12月14日)出生于新宁县锉峒都六村宁美堡朗美村(今台山市斗山镇秀墩村委会美塘村)一个贫苦农民家庭。1860年10月,陈宜禧前往美国西雅图谋生。1904年毅然回国倡筑“中国第一条民营铁路”——新宁铁路。后期新宁铁路被接管,陈宜禧受到重重阻力,失望悲愤地回到家乡。1929年6月25日,陈宜禧离世,享年84岁。

陈宜禧故居共有六座岭南传统大屋及一座图书馆,占地面积约1000平方米。六座房屋高三层,青砖墙体,门口装有木趟栊及双掩木门。图书馆高两层,平屋顶,水泥混凝土结构,融合了西方建筑风格。2002年4月由广东省人民政府批准成为省级文物保护单位[1]。

陈宜禧故居外景

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

陈宜禧故居图书馆

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

陈宜禧故居细部

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

古祠堂、古牌坊、古建筑依然默默屹立,它们的一砖一瓦、一草一木,镌刻着最质朴的地方特色,凝聚着时代变迁的历史印迹,是珍贵的文化遗产,更是不可再生的文物资源。历经沧桑的楼宇、古榕暗自伫立,向世人默默诉说着繁衍生息、绵延不绝的人情与故事。

【参考档案】

1.C4·3·6-1广东省岭南近现代建筑图集

2.C4·3·21-1蓬江区、江海区不可移动文物建筑本体划定

3.C5·2·6-1江门市区历史文化明村和传统村落保护发展规划

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670