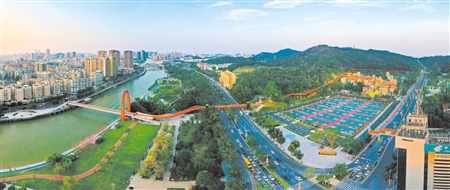

城央绿廊项目规划图。

江门儿童公园。

白水带体育公园活力四射。

城市阳台景色迷人。

昔日棚户区变身靓公园。

油湾片区改造效果图。

南山村工业园升级改造效果图。

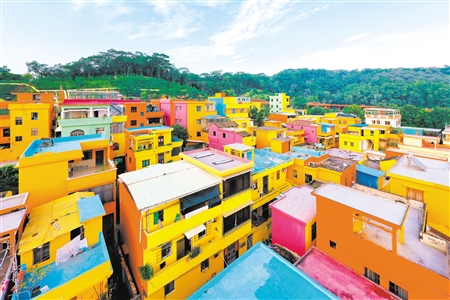

改造后的“彩虹村”已成为网红打卡地。

从粤港澳大湾区主动脉广中江高速江海东升路路口出发,一路驶向高新区(江海区),大型企业、工业园、综合体密布,各色花木恣意绽放;在树影葱郁、湖光潋滟的龙溪湖,昔日荒芜滩涂上屹立起“山水相通、城绿相融”的产业新城,宜静宜动,宜居宜业;向着主干道金瓯路方向行去,各种高端商业生活配套的落成让高新区有了“烟火气”,成为科研人员、工程师和创客们频繁交流的城市“第三空间”,与江门河以南、五邑路以北不断焕新的老城区呼应着……

如今,高新区(江海区)的城市空间里,无时无刻不发生着由城市更新驱动的城市迭代,无论是村级工业园、旧船厂,还是河滨空间、老旧小区、棚户区,都在破与立之间,焕新出彩,奏响城市更新最强音。

建党百年之际,紧跟国家“十四五”规划,高新区(江海区)从立下城市品质提升的“军令状”到形成江海版“三区并进”格局,全面实施城市更新行动;也从城央绿廊惊艳亮相到下沙蝶变的故事中频频走入人们的视线。

今年7月,“江海下沙棚户区变身网红公园”的故事受到新华社关注、报道,被评价为“七一”重要讲话精神在基层的生动实践。而随着城市更新工作步入常态化,高新区(江海区)继续坚持“以人民为中心”,以此为契机,扎实推进党史学习教育,践行“我为群众办实事”,一件接着一件解决群众“急难愁盼”问题,在区域不断出新出彩中汇聚民心、激发活力、拥抱机遇。

文/图 李雨溪 陈婵 郭永乐 江海区委宣传部

A 亲水的空间

一条绿廊让老城区华丽转身

一切为满足人民日益增长的美好生活需要,这是城市更新的终极目标。高新区(江海区)在以人民为中心的基础上,重新塑造产、城、人之间的关系,力争让城市年年有变化、三年一焕新,城央绿廊则是高新区(江海区)城市更新的“重头戏”。

2018年起,高新区(江海区)便立下“打造全市城市品质提升工作示范区”的军令状,提出利用3年时间,把城央绿廊从江门船厂延伸至港澳码头,沿江门河、西江边建设总长20公里,纵深约1公里,集休闲运动、工业遗存、总部经济及观光于一体的城市河滨休闲景观带。

“说干就干、干就干成”,高新区(江海区)很快启动了城央绿廊示范段的建设,短短一年两个月,完成投资5亿元,实施了启动段4公里沿途的全要素提升改造,从胜利大桥至江门大桥沿途,不仅实现了骑行道、步行道、跑步道和绿化道等“四道”不间断、无障碍贯通,还完成了江南路沿途建筑物外立面改造,釜山公园、体育公园提质改造,沿线绿化亮化全要素提升,整个区域城市面貌焕然一新,为全区增添了一道亮丽的风景带。

釜山人行天桥开通后,亮灯工程同时开启,巨大的红色拱门抓人眼球,只在远处一望便被吸引,跨立河岸的人行天桥变幻着颜色,与周边的白水带公园、釜山公园、江门演艺中心夜景融为一体,穿城而过的城央绿廊四道上游人如织,河岸有一阵阵凉风拂过,亲水平台上小朋友们在欢笑着。

不仅是人行天桥,白水带公园篮球场更是异常热闹,18个篮球场全免费开放,成为广大市民“斗牛”的首选,尤其受到青少年的欢迎,场地新、设施好、全免费,周边人气旺,孩子们开心,家长们也十分放心。

2019年,项目由启动段往东西两侧继续延伸,西侧从胜利大桥至江门船厂段,东侧从演艺中心至北街大桥段。釜山人行天桥(二期)、江海云道、儿童公园、江门河南岸道路、城市阳台、下沙公园、下沙人行天桥、横坑村微改造、桃花园扩建、外海沿江路绿化带等十多个项目同时推进,绿廊中央将要架起天桥云道的消息刷屏市民朋友圈。

项目实施过程中,高新区(江海区)一直坚持“群众喜欢的、愿意来的、常使用的,才是真正的民心工程”,要求工程必须从老百姓实用角度考虑,免费向市民开放。

江海云道确立了“缓坡在地铺设、陡坡离地栈桥”的设计,增强了云道的可视化,将周边景点串珠成链,让市民真正拥抱自然。这一年,高新区(江海区)还倾心打造了江门儿童公园,填补了江门在大型主题儿童公园的空白。置身于碧水蓝天、绿树红花之中,大人小孩无忧无虑,尽情玩乐。

除了往东西方向延伸,项目在纵深方向不断丰富城央绿廊的内涵,全面开启釜山人行天桥的二期、江海云道“一河两岸四园区”等工程建设。其中,项目聚焦建设城市阳台,由江门河南岸向南北延伸,完成过江天桥建设,环绕白水带风景区,为城市更新增绿留白。

匠心规划,一项项节点工程全面铺开。

2020年,江门大桥沿岸绿化、油湾片区升级改造等节点工程全面启动。在这个过程中,项目始终秉持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,对江门河水道河堤除险加固,建设了西江外滩等一批湿地公园,进一步提升了廊道的防洪、排涝、治污、海绵城市、生态修复功能,在建设过程中最大程度保留了两岸生态岸线,实现了“还清于水、还水于民、还绿于岸”的目标。

乡村绿廊建成开放。这条6.7公里长、红蓝相间的“彩带”将北头咀与会港大道之间的北头咀公园、龙舟公园、水杉湿地白鹭源、蒲葵水岸等特色景观串联在一起,与20公里城央绿廊无缝对接。

2021年,下沙公园一期工程建成开放、下沙人行天桥成功合龙,城央绿廊真正让老城区实现华丽转身。

一路走,一路看,我们在城央绿廊建设中看到的,不是钢筋水泥的组合体,而是温馨舒适的美好家园。在滨水空间的规划过程中,他们抢天时、倚地利,把人的情怀、需求放进了冷冰冰的规划之中,最终打造出了可感知、能触摸、有温度的民心工程。

B 上楼的故事

下沙蝶变 棚户区变靓公园

“下沙是我们罗家的故乡,我们一家四代曾居住的地方,去年改建成了美丽的河滨公园,今天一家人旧地重游,回味儿时的点点滴滴。”今年2月,下沙公园建成后,阿芳一家人重游儿时家园,在多年前种下的树前合影留念。

作为城央绿廊的重要节点,城市的旧“伤疤”,下沙蝶变的故事就是一次成功的城市更新样本,也是一批“水上人家”上楼的故事。

20世纪60年代,许多渔民在下沙片区聚居,在河岸上搭起吊脚楼、铁皮房,这里成了江门市最大的棚户区。“遇到台风遭水浸,天干物燥时又怕着火,蚊虫多,一家人盼着能从‘小黑屋’里搬出去,住进好房子。”63岁的谭运洪这样描述以前住在棚户区时的生活。

高新区(江海区)下定决心解决历史遗留问题。从2019年开始,该区投入6.2亿元对下沙片区进行搬迁改造,200多户渔民通过货币化安置、实物安置住进了宽敞明亮的新房。谭运洪购买了100平方米的商品房,去年年底,一家人开心地住进了新家。

在搬迁改造过程中,面对五花八门的问题,基层干部把工作做实做细,逐一化解。有家庭纠纷闹到拆迁办的,党员干部就把办公室变成“调解室”,聘请法律顾问免费为群众答疑解惑。对安置房有疑虑的,党员干部就把房子的位置、户型、朝向讲得明明白白,让群众放心。

在城市更新过程中,高新区(江海区)也不一味追求房产、酒店、写字楼。下沙征迁后,几个月的时间里,区委、区政府就按照承诺,将占地约5.3万平方米的滨江公园呈现在市民眼前。在下沙公园的建设中,该区别具匠心,力求高质量、高规格、有人情味,保留独特疍家文化印迹,体现亲水特色。

公园留存着下沙记忆。咸水歌广场的三个船型树池内,古树默默伫立着,好像三条巨轮扬满风帆,朝江门河驶去。榕荫广场上,原华侨屋内,两棵在墙壁中绝处逢生的古树得以保留,经加固改造,古墙换新颜,老树焕发活力。碧水环绕、绿树成荫的下沙公园迅速成为网红公园。

下沙公园并不是城市更新的“终点”,目前下沙片区更新改造二期工程正持续推进,纸厂河滨公园、沿江路、江南路建设同步进行。上个月,玉如意形状的下沙天桥成功合龙,一河两岸群众倍感兴奋,美丽高新(江海)再添新地标。

C 共享的路径

油湾片区改造 打造产城人融合标杆

曾经的油湾片区,见证着江门旧工业的“威水史”,拥有38年历史的江门水泥厂曾造就上世纪八九十年代的辉煌,承载历史文脉,留存城市记忆。但如今,这里旧厂房布局杂乱、用地低效、城市配套功能不足,亟待更新改造。

同样是写“山水”文章,油湾片区的更新路径不再是一味推倒重建,而是寻求共赢,通过资源整合和科学规划的方式,让不同的部分得到科学合理的开发、改善和保育,以满足高质量发展的多元化需求,最终建设集总部经济、科创金融、高端商贸、高档住宅、休闲娱乐和公共服务配套于一体的现代化滨水高品质城区。

含25个工业地块、22万平方米的旧村庄、594间民房,对于产权复杂的油湾片区,高新区(江海区)提出共建共享。2019年起,高新区(江海区)就通过逐户走访进行意向征询、耐心讲解有关政策和指引,凝聚支持项目建设发展的合力。搬迁补偿方式尊重相关业主的选择权,业主们既可以选择货币补偿、产权置换、货币补偿和产权置换相结合的方式,更可对家园的更新改造提出意见。经过耐心细致的解释工作,几个月后该片区25个工业地块17个业主、2个自然村大部分村民基本达成整体改造共识。

“共识来自对油湾片区未来的期待。”滘北经济联社党总支书记张天祥表示,“大家辛辛苦苦一辈子,就盼着能住好屋,让孩子受到优质教育,现在家园即将迎来开发,高水平的学校就要建在家门口了,联社集体经济也会增长,分红将大幅提升,村民们非常配合。”

展开规划图,改造内容中,高新区(江海区)明确提出要建设高水平、高质量的公园、道路、学校、邻里中心等公共服务配套,补齐油湾片区城市功能短板。值得关注的是,在油湾片区的中心,该区将规划建设一所占地约4.3万平方米的九年一贯制学校,用最好的地办最优质的教育,为孩子们提供更多的优质学位。

据江海区住建局相关负责人介绍,油湾片区在开发中将依山就势,顺水而为,最有亮点的是紧邻江门河、直面白水带的油湾河滨公园。公园西侧,该区将建设全区第四个儿童免疫服务中心,东侧则将建设江门水文化馆,弘扬传承水文化。而在片区中轴位置,将规划建设一个集风车、雨水、风铃于一体的“亲水”广场,届时将配套音乐喷泉、灯光秀,打造梦幻水雾效果,释放孩子们的亲水天性,让广大市民身在其中,感受一方山水。

D 向上的力量

攻坚“村改” 腾挪高质量发展空间

如今,高新区(江海区)一座座现代化工业厂房里“藏着”先进的生产车间,拥有着新技术、新工艺、新材料、新设备和高超的研发水平,低效厂房不断向工业地产方向发展。

这是一股向上的力量,为了腾挪高质量发展空间,高新区(江海区)在两年中先后推动12个村级工业园改造,用于发展实体经济,提升产业载体发展能级,向低效用地要空间、向天空要空间,打开城市更新新局面。

面对在规划、配套等方面普遍欠缺的村级工业园,触动各相关利益方原有“蛋糕”,拟定一个让各方都能接受的改造方案不容易。值得惊喜的是,在借鉴先进地区成功经验、因地制宜创新攻坚的“村改”过程中,高新区(江海区)探索出多种模式,为分类改造树立样本,示范带动更多村级工业园实施“一园一策”升级改造。

在外海街道南山村,群众自主开发意愿强烈,村集体经济实力可承受,自主改造模式最符合南山村实际。该村最终敲定,将工业园划分为A、B、C三个片区,由村自行分期分区开发,第一期是占地约6.7公顷的A区,从35号厂房着手开动。分区分批、不搞“一刀切”则体现了南山村工业园升级改造的另一大准则,当A区改造至70%时,B区改造随之启动,这时园区内原有优质工业企业可搬迁至A区,规避一次性、大面积升级改造形成的空租期,减少优质客户流失;第三期C区改造亦然,村集体收入得以保障,改造压力减轻。经初步估算,全面改造后,南山村工业园租金将超过4000万元/年,租金提升3倍以上,对比目前的村集体收入,有望凭借改造“再造两个新南山”。

礼乐街道武东村则选择引入社会资本,联合有实力的开发商共同参与到工业园的升级改造中。该村初步计划出让3.3公顷土地,由村集体保留1.06公顷土地,配建2.5万平方米厂房。厂房建设期间,开发商按原租金110万元/年缓租,建成后租金、收益提升3-4倍,且逐年增加,接下来10年里,村集体平均每年可获400多万元租金;入园项目则由政府、开发商共同把关,招引高端机电制造、新材料、新一代电子信息产业为主的高端制造业项目。改造期间,街道、村还尝试带村民“走出去”,到兄弟市、区的现代产业园区找差距,触发升级改造的内在需求,克服人心问题,最终寻求政府、群众、开发商共赢之路。

改造落后村级工业园,如何以新空间推动产业发展?高新区(江海区)对改造后的村级工业园提出与区域性招商引资同样的要求:“以亩产论英雄”,向空中要地成为必然选择。目前该区已制定村级工业园规划建设标准,要求新建厂房容积率不低于2.0,层数不低于4层,入园项目3年内固定资产投资额不低于1000元/平方米,连续10年每年创税率不低于150元/平方米的项目准入红线,切实保证园区经济产出效益。

E 进阶的品位

优质公共文化 服务设施聚人气

从城央绿廊规划的久久为功,到城市CBD的脱胎换骨,展现着区委、区政府对城市更新的决心和恒心。该区不断进阶的品位,则更贴近市场,利用城市更新为城市引来年轻人,为城市聚人气。

短短几年时间里,数十个高水平公共文化服务设施迅速拉升城市品位,也形成人们心中独特的“江海印象”——下沙公园、儿童公园、龙溪湖公园、江海区都市农业生态公园建成开放,市民有了更多休闲娱乐好去处;科技馆、图书馆、青少年活动中心、龙溪湖阅读中心、龙溪湖时尚运动中心、白水带体育公园、江门演艺中心等“新地标”启用,动感、时尚、科技、人文等标签刷新高新(江海)的无限可能。

这证明,高新区(江海区)在城市更新中下了苦功。以儿童公园为例,作为省内占地面积最大的原创无动力儿童公园,高新区(江海区)在儿童公园A区规划七大主题,针对每一个主题邀请4家设备公司同时进行方案PK。最终,儿童公园项目团队从28个设计方案中,挑选了7个最优质、最有创意的设计方案,打造出轰动全市的精品工程。

江海区龙溪湖阅读中心藏书5万册,让全民共享免费阅读资源,整个中心极富设计感和文化品位,让人静心阅读、流连忘返。如果说,阅读中心是“静谧的港湾”,龙溪湖时尚运动中心就是“跳动的元素”,运动中心建起全区首个多元复合的功能运动场地,包括篮球运动中心,滑板、轮滑、小童车等青少年新兴时尚运动场,营造了亦静亦动的城市律动。

江海区科技馆自去年10月开馆以来,人气居高不下,在这里90%以上的展品都可让小朋友触摸及互动操作,教具和互动实验设备设计精巧,148个展项充满侨乡元素,一整天都玩不够,贴近生活所需的科技展示项目让科技馆不仅高大上且有亲切感。

在高新区(江海区),城市更新步伐一直伴随公共文化设施建设,重内涵、重功能、重品质、重社会效益也是高新区(江海区)城市更新的重点,以满足新的社会条件和技术发展下“升级换代”的群众文化需求。无论是龙溪湖阅读中心还是时尚运动中心,从儿童公园到科技馆,在创全市之先的同时均对照全国先进水平、大湾区先进水平打造,与已有场馆形成功能错位与补充。

如今,该区各大公共文化设施是高品质、时尚、前卫的代名词,到高新区(江海区)“看一场剧、一场展览,听一个讲座,喝一杯咖啡,逛逛科技馆,打卡阅读中心”是社交平台上网红达人们热衷的分享内容,这也让更多高新(江海)人以此为傲。

高新区(江海区)通过城市更新,焕发城市结构优化、功能完善和品质提升的“新气象”。群众纷纷“用脚投票”回应城市蝶变。根据《江门市第七次全国人口普查公报》,至2020年11月1日零时,江海区常住人口36.47万人,十年间增长43.37%,增幅比全省和全市分别高出22.56和35.52个百分点。

F 新旧的平衡

老旧小区改造 解决老城市“老问题”

华灯初上,横坑村的村民出门遛弯,景观小品和休闲座椅为村子增添了不少活力,造型前卫的路灯把道路点亮,作为远近闻名的网红村,村民们更愿意把“彩虹村”这个新名字挂在嘴边。

几公里外的仁美社区,也换上靓丽夜妆,红黄相间的楼面在灯光映衬下颜值飙升,面子里子双重更新也让老旧社区再起芳华,始于颜值而精于细节。

补民生短板、强生活弱项,城市更新就是要解决老城市的“老问题”,高新区(江海区)城市面貌、城市品位的崭新变化让人有目共睹,在老旧社区改造工作的推进中找到了新旧的平衡。

横坑村的“微改造”,直接让一个平平无奇的村落变为城中央的“童话世界”。改造过程中,除了着力解决当地群众关心的问题,还采用了活泼绚丽的外观设计,使该村外观与周边的环境、旅游氛围相协调。一方面,对村内道路进行修复,清疏下水道,新增、升级公共绿地,增加公共服务设施;另一方面,在征得村民同意后,将120多栋房屋墙面涂上五彩颜色,打造儿童公园旁的“童话世界”。

这让横坑村从破旧的城中村变为远近闻名的“网红打卡地”。如今,慕名前来的游客越来越多,不少村民做起了小买卖,村内咖啡厅、餐饮、服装等商铺渐增,通过城市更新,大家过上了多姿多彩的小康生活。

在奋力实现“老城市新活力”的过程中,该区既树立起了儿童公园、彩虹村这样的标杆项目,也下足“绣花”功夫,大力补齐城市基础设施“短板”,主动发掘居民生活的痛点、难点,强力推进老旧社区改造,着力抓好建筑外立面美化及内部楼梯间翻新、道路交通改造、“三线”整治、广场升级改造、围墙美化、市政设施改造等工作,用小变化、小改善、小更新,进行有温度的改造,让老城区得以焕然一新。

江南街道仁美社区在今年初实现全要素更新改造。从便民利民的角度出发,区、街道两级共同发力,对最实用、与居民生活最密切的地方进行改造,包括剥落变色的墙体、坑洼的巷道、老旧昏暗的路灯、老化生锈的排污管等,一一进行整改。告别液化气罐,社区数十年楼龄的老小区迎来天然气入户时代。“盼了好几年,终于等到了!”家住仁美社区下沙32号的徐莲桂,今年就能用上天然气。“天然气每立方才3.5元,一年只要500多元,不仅更安全,价格都便宜了一半。”她说。

老旧小区的综合整治不是冷冰冰的工程改造,而是充满人情味的美好家园再造。在徐莲桂看来,高新区(江海区)不仅形象美,生活也更便利、更有魅力了。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670