我市4个村被认定为“全国乡村治理示范村” 乡村治理体制建设在2019年度法治广东建设考评中获满分

唱响乡村治理“好声音” 提振乡村振兴“精气神”

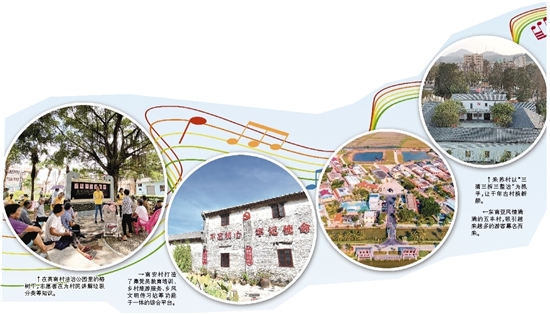

门前屋后环境卫生干净5分、配合村里开展“三清三拆三整治”5分……近日,在江海区礼乐街道英南村,积分小组正在根据村规民约积分管理制度细则打分,村民可以凭积分兑换生活用品。

这是英南村作为全国农村社区治理试验区试点探索的新路,把好家风纳入村规民约,激活基层治理的“末梢神经”。去年年底,英南村与新会区睦洲镇南安村、台山市海宴镇五丰村和鹤山市共和镇来苏村被认定为“全国乡村治理示范村”,为构建现代化乡村治理体系、实施有效治理提供了先进经验和示范样板。

2019年以来,我市健全乡村治理工作机制,在市委实施乡村振兴战略领导小组下增设乡村治理专项组,市农业农村局强化责任担当,协调市有关部门着力推进自治、法治、德治相结合的乡村治理体制建设:坚持党建引领,完善村党组织领导乡村治理的体制机制,充分发挥村民自治作用,大力塑造乡风文明新风貌,推进法治乡村建设,规范农村集体经济管理……一项项有力的创新和举措,助力我市乡村治理体制建设在2019年度法治广东建设考评中获满分,不仅唱响了乡村治理“好声音”,更是提振了乡村振兴“精气神”。

文/毕松杰 图/毕松杰 唐达 皇智尧 周勉

江海区礼乐街道英南村

“三治融合”齐发力

文明乡风家家传

近年来,江海区礼乐街道英南村以争当全国农村社区治理实验区的“排头兵”为目标,做好“头雁工程”,丰富村民议事形式,实施依法治村,塑造文明乡风,推进自治、法治、德治相结合的乡村治理体系建设,促进全村社会经济和谐稳定发展。

自治、法治、德治奏和弦

走在英南村的小路上可以看到,两边的灌木修剪得整整齐齐,地面没有一点垃圾,路过的村民自觉将抽完的烟头丢进路边的垃圾桶……这一切都源自英南村实施的村规民约积分管理制,英南村通过村规民约积分管理制度给每户村民评分,村民得到的积分可在村积分商店兑换社会服务时限或粮油等生活用品,借此提高村民参与乡村治理的积极性。

村民胡叔介绍:“自从修订了村规民约后,家家户户对门前屋后的保洁实行‘三包’,大家都积极筹资筹劳搞好村的篮球场、村道建设等公益事业,实现了集体利益的最大化。”

近年来英南村以制度建设为抓手,推动依法治村、以德治村、村民自治“三治融合”,着力打好乡村善治“组合拳”。该村建成占地1.6万平方米的法治公园,法律顾问在榕树下为村民上法治课,对典型案例予以“曝光”,通过让当事人、村干部现场说法等方式,使村民在家门口就能学到与自己生活息息相关的法律知识。此外,该村还在村内设置法律服务窗口、普法宣传栏,在村道、公园设置法治建筑物或标志,让村民随处可受到“法治”文化的熏陶。

在德治方面,英南村通过“最美村民评选”“人居环境整治评比”“村规民约宣传活动”“每月村民积分评选”等活动掀起文明乡风热潮,把英南村爱老敬老、勤劳致富、讲文明、正家风的村民作为先进典型树立起来,通过“最美村民”身上散发出来的文化道德力量教化村民、凝聚人心。

打造乡村文化振兴的英南特色

传统文化是一个乡村的独有文化符号和时代印记,为了留住“乡愁”,英南村注重促进优秀传统文化与乡村现代生活的融汇贯通,不断丰厚内涵,重塑文明乡风,打造乡村文化振兴的英南特色。

其中,英南村的龙舟文化已有将近300年的历史,在村本土文化中占据重要地位。“为此,我们一直延续着赛龙舟的传统,并深挖龙舟文化新魅力,在村文体广场设有‘南兴坊’龙舟雕塑,雕刻南兴坊龙舟‘天字号’的字号,通过龙舟文化,丰富村民的业余生活和文化归属感。”英南村党总支书记胡日强说。

另一边,青砖瓦房较为集中的“聚兴里”内,历史建筑风貌修复工程正加快推进,将建成富有乡土特色、地域风情的古典旧街。“为了进一步提升村容村貌,英南村还邀请了艺术家对全村房屋外观进行整体设计,把乡村文化与时代潮流结合起来,在保留乡韵文化的基础上,打造了“七彩南堡”人文乡村风景区。”胡日强说。

同时,英南村积极筹建乡贤馆,挖掘乡贤的精神价值和时代意义,培育富有地方特色和时代精神的乡贤文化,吸引更多的乡贤关注并积极参与家乡发展。

新会区睦洲镇南安村

基层党建筑堡垒

活用政策惠民心

新会区睦洲镇南安村数年前党组织软弱涣散,村情民意复杂,矛盾突出,集体经济停滞不前。历史遗留的土地纠纷还让南安村成为有名的“上访村”“问题村”。近年来,该村坚持党对农村工作的全面领导这一核心,活用土地确权和乡村振兴两个政策,着力在党建方式、服务形式、发展模式、整治思路、治理体系五方面创新发力,探索出“南安村125基层治理现代化治理体系”,让昔日的“难安村”蝶变成今日的示范村。

建强基层党组织堡垒

2014年,响应家乡需要,梁瑞文自愿放弃企业高薪担任南安村党总支书记一职,并选优培强“两委”干部,引入企业管理模式,把工作计划转化为KPI绩效细化量化管理,不定期开展村“两委”成员政治“体检”,强化“头雁”引领。

紧接着,南安村多次召开“两委”会议、党员大会、村民代表会议,组织党员走访入户,深入了解村民的顾虑和意见;推行党员+网格化管理,“两委”干部担任片区长,建立党员联系户制度;利用“互联网+党建”思维,建立村级微信公众号及时公开群众关心的事项;形成党建引领、党员带头、社工协同的党员志愿服务格局……一项项实在的惠民动作,一改村民以往的“刻板印象”,拉近了干群距离,重树“两委”威信。

此外,南安村以打造“现代最红乡村”作为党建品牌,先后建成集党建元素、水乡元素、高科技元素三合一的党员会议室、党群服务中心、党建文化广场、新时代文明实践站、“红色学堂”、乡村振兴服务中心等阵地,打造集党员教育培训、乡村旅游服务、乡风文明传习站等功能于一体的综合平台,为党员群众提供全新的学习平台。

南安村还施行“红色指数”制度,即一套党员积分纪实管理评价机制。“该制度施行以来,党员参加‘三会一课’的出勤率提高30%,迟到、早退情况减少至零。”梁瑞文表示,如今,越来越多党员积极投身到党员志愿服务中,在农村人居环境整治、产业发展等多个领域亮身份、比奉献、作表率。

村集体收入实现翻倍目标

“南安村的基层矛盾,大部分的根源都是土地问题。为了啃下这块硬骨头,我们用好相关政策,制定符合南安村实际的土地确权方案和实施办法,重点抓紧抓实农村土地经营权确权登记颁证工作,从严掌握确权确股不确地的范围。”梁瑞文透露,如今土地价格由原来每年每亩600元提升到1500元,集体收入以每年近10万元的速度增长。

以解决土地历史问题为契机,南安村调整产业结构,大力发展水果种植业,激活村集体经济。一方面打造总面积800亩的农业种养连片示范区,组建睦洲镇南安水果农业专业合作社,注册“南安”水果区域商标,连续四年举办水果缤纷乐宣传推广“南安”水果品牌,今年喜获丰收,户均收入50万元;另一方面,与大方旅游、蒲公英培训等机构签订战略合作协议,同步推动农旅经济发展。

今日的南安村已成为远近闻名的“明星村”“网红村”,乡村治理推进与乡村振兴同频共振,村集体收入从2014年的200万元跃升到2019年的400万元,实现了翻一倍的目标。

台山市海宴镇五丰村

乡村旅游引蝶变

归侨文化聚人心

台山市海宴镇五丰村,1963年始建的东南亚撤侨安置村,地处台山市西南,东接鸡笼山、南临南海,是一个看得见山、望得见海,记得住乡愁的地方。目前该村居住着印尼、越南、缅甸等东南亚13个国家和地区的归侨。独特的历史背景使得五丰村的文化、饮食、建筑等方面都独具异国风情。

乡村旅游异军突起

近年来,五丰村全面开展生态宜居美丽乡村建设,建3A级标准旅游厕所、完善雨污分离系统、推进生活垃圾分类,建地标广场、东南亚美食街、国家主题庭院、湿地公园等,不仅让村民在家门前过上惬意新生活,还吸引不少游客慕名前来。

“欢迎下次光临,有空常来玩。”早上9时许,五丰村商业街已不断有游客涌入,街边一家小食店的老板阿杰迎来送往,十分忙碌。“一到节假日游客剧增,一天接待上百人,店里平时会雇5名专职服务员,遇到节假日会增加到10人。”

乡村旅游异军突起,“美丽经济”迎来蝶变。“现在五丰村乡村旅游势头正火,有盼头,我自己也在村里创业搞了民宿,现在每天预订房间基本在8—10间,一年下来总收入差不多25万元。”五丰村村民唐木宝说。

五丰村驻村第一书记陈金灿介绍,目前五丰村正“乘胜追击”,积极发展特色民宿产业,融入风光、产业、文化等元素,同时充分利用村内“一河两岸”资源,建成五丰码头、花田码头等亲水平台,建设乡村振兴广场,增加绿化节点工程,成为带动村民致富、推动乡村旅游的又一亮点。

向游客展示东南亚文化

归侨是五丰村每个人身上的独特标签,把归侨故事讲好,就能形成乡村治理的有力支点。踏入五丰村,映入眼帘的是“东南亚风情村”地标性建筑,四周的浮雕刻着多个东南亚国家的文字。浪花的形状,寓意着归侨们漂洋过海,在此落地生根。在它的背后不远处,是全国84家华侨农场中设立的唯一一座归侨博物馆——台山归侨博物馆。

许慧凌,博物馆的主要创始人之一,印尼归侨二代,同时也是地道的“五丰人”。“近些年,五丰村实施乡村振兴战略后,家乡发生了翻天覆地的变化。受此启迪,我就和朋友一起,建了这座博物馆,收集一些老物件,把长辈的记忆留下来,免费开放,把‘乡愁’讲给后代听。”

沿着村间小道走到西北边,是五丰村海侨风情园。“自第一代归侨开始,东南亚人民能歌善舞的才艺就在这延续。为传承当地特色文化,五丰村专门成立归侨文艺表演队,向游客展示东南亚文化。”陈金灿介绍,“新建的风情园有400平方米,身穿传统服饰的青年在这跳东南亚舞蹈,很有异国风情。”

此外,五丰村村民多年来一直保留东南亚的多元文化和生活风俗。在村口主干道右侧的东南亚美食街,可以品尝到越南春卷、千层糕点、印尼咖喱等原汁原味的东南亚美食,可购买到特色东南亚民族服饰和工艺品。其中五丰村自主研制的网红美食——斑斓条,更是深受游客喜爱,购买斑斓条成为到此旅游的“必选动作”,年销售额突破300万元。

鹤山市共和镇来苏村

千年古村换新颜

富民兴村有底气

来苏村位于鹤山市共和镇东部,素有“千年钟氏村”之称。省道270线穿境而过,村域面积7.28平方公里。近年来,该村从打造“三清三拆三整治”示范创建村着手,以点带面推进特色生态宜居美丽乡村建设,并大力发展茶产业,实现新老产业齐头并进,谱写富民兴村新篇章,有效推进乡村治理,全力助推乡村振兴。

乡村人居环境日新月异

村路两旁各色花卉竟艳、小亭子坐落在湖心、小路连通宽敞的草坪……行走在来苏村干净整洁的路上,宛如进入了生态公园,偶尔还能听到几声犬吠,还有村民开门的声音和说笑声,呈现出一幅古朴而优雅的美丽乡村图景。

近年来,来苏村以“三清三拆三整治”为抓手,让千年古村换新颜。村里第一次有了划线的停车位,破落老旧的泥砖房在机器轰鸣声中轰然倒塌,取而代之的是崭新的花坛和绿化带,就连残余的瓦片也被埋进地里,搭成了波纹状的乡村小道,直通新建成的来苏公园。据来苏村党总支书记钟瑞行介绍,目前该村已清理整治526宗,拆除危房122间,硬底化和绿化面积超过2000平方米。

村子变美了,村民黄瑞琴十分开心。闲暇之余,她喜欢在自家门口的小公园里散步。“我随手拍了几张照片发到朋友圈,很多人给我点赞,还问我去哪里旅游了。”她的欣喜之情溢于言表。

变化不止于此。来苏村对福临河进行综合整治,实现河道清淤、绿化,星级乡村公厕、农村生活污水处理站点、“来苏之家”等便民服务设施也相继建设完成,乡村人居环境日新月异。“村子变美了,幸福指数更高了,村民们参与乡村治理的热情也高涨了很多。”钟瑞行说。

富民兴村产业触网升级

坐落在共和镇来苏兰石水库旁的来苏茶场,种植有英红九号、金牡丹等品种,年均产量约2500公斤左右。如今,这里是江门最大的茶树品种园之一,已经成为市民认识茶树、了解茶文化的一个开放式景点。

茶产业是来苏村的一个战略项目,未来将全力打造成来苏村乡村振兴的“特色名片”,以美丽的来苏水库周边山地为主,规划建设环湖仙境路、茶文化博物馆、茶艺学院、特色民宿、生态观光休闲等主要项目,逐步建设成为江门近郊最为完善的集茶叶种植加工、茶文化交流体验、茶叶储藏、康体养生、休闲娱乐为一体的茶文化生态博览园。

与此同时,作为鹤山市绿色蔬菜基地,为打造农业销售新模式,来苏村建成“来苏农村电商小铺”。“通过‘电商小铺’这一新的发展平台,助力村民增收、吸引人才回村,促进来苏村发展。”作为来苏村的回流人才,“电商小铺”负责人钟铭恩表示,“互联网+农业”为当地农产品销售插上了“e翅膀”,他也能发挥电商经营能力,为家乡发展出力。

此外,“电商小铺”通过邀请专家为村民开设培训讲座,结合“线上+线下”模式售卖本地农产品,扩大销售渠道,吸引企业前来大宗采购。“授之以鱼不如授之以渔,扶贫必先扶智,这也是来苏村的精准扶贫方式之一。”钟瑞行说。

如今,无论是来苏村的传统农产品、绿色蔬菜,还是新兴的茶产业,都可以通过“电商小铺”的线上渠道购买,远销至外地,“技术进村,农产品出村”,村民的收益也更加可观。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670