上川岛国家天气雷达项目效果图,预计2021年建成。

气象工作人员在台风来临前检查加固气象监测装备。

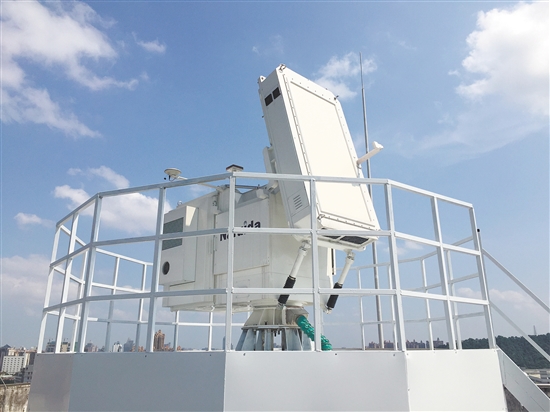

全市现有4部X波段高清相控阵雷达。

今年7月31日,气象工作人员进行人工增雨前准备。

11月10日,广东省气象局与江门市人民政府“局市合作联席会议暨创建广东气象防灾减灾第一道防线先行示范市动员会”在江门召开,这是2017年1月江门市政府与广东省气象局签定局市合作协议、全面推进气象现代化建设的一个阶段性成果。

三年多来,以“中国好人”、新中国成立70周年“最美奋斗者”荣誉获得者、上川岛气象站站长杨万基为代表的江门气象人,坚持以人民为中心,把保障人民生命安全作为气象防灾减灾的出发点和落脚点,紧紧围绕“监测精密、预报精准、服务精细”要求,稳步提升气象在保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好方面的能力,充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用,为江门打造“珠江西岸新增长极、沿海经济带上的江海门户”保驾护航。

1 生命至上,“两次强台风,人员零死亡”

“台风‘山竹’将正面袭击江门,16—17日有狂风暴雨,请大家做好各项防御工作,及时到安全场所躲避,不要随意外出。”分布安装在全市的1700多个农村气象预警大喇叭响起了广播;

“台风快要登陆了,回家避险,离开路面。”道路上巡逻的警车闪烁着警灯,一遍遍通过喇叭提醒市民;

市区大型商场的户外显示屏播出了防台宣传图片以及预警信号图标;

电视台全天候不间断发布防御台风字幕……

这一幕幕,正是2018年9月16日,有记录以来登陆江门的最强台风“山竹”在登陆前夕的一个场景。

江门是粤港澳大湾区重要节点城市,海岸线长,雨窝点多,时常要经受台风、暴雨、雷电等各种灾害性天气的考验。

2018年9月10日,市气象局向分管副市长汇报:未来一周将先后有两个台风影响江门,尤其要关注后者“山竹”;11日,市气象台发布《重大气象信息快报》,预计“山竹”未来趋向广东,严重影响江门;13日,市气象台将“山竹”登陆点锁定台山;15日18时,江门市将防风应急响应提升到一级,并实施停工、停课、停运、停市、停业,以最不利的预判,做最有力的准备。

不只是“山竹”,2017年8月23日,强台风“天鸽”同样对江门造成重大影响。其中,台山市三合镇出现了1小时126.3毫米的雨量,创下了五十年一遇的降水记录。

面对强台风,在市委、市政府的坚强领导和周密部署下,江门全市总动员,众志成城,充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用,取得了“两次强台风,人员零死亡”的好成绩。

2 管用好用,“十五合一平台”筑牢防灾减灾第一道防线

台山市综合防灾减灾救灾指挥中心,是广东省第一个县级综合防灾减灾救灾指挥机构。这里建有先进的“十五合一”应急指挥平台。

平台的大屏幕上,实时呈现船舶定位、公安监控视频、水库实时水位、城区内涝黑点、地质灾害隐患、救援力量等多项涉灾信息。工作人员还能与一线人员视频对话,掌握灾情第一手资料。

台山市委市政府应用“十五合一平台”,实现了“决策科学化、指挥扁平化、部门协同化、防灾全民化”,有效提高了防灾减灾救灾工作科学水平,得到了广东省委省政府、应急管理部和中国气象局有关领导的肯定。

3 监测精密,为精准预报提供科技支撑

2019年3月,江门首部X波段高清相控阵雷达在蓬江区安装、投入使用,结束了我市无相控阵雷达的历史。监测精度从1公里提升到30米。

2020年7月,鹤山、开平、恩平再接再厉,新建成3部X波段相控阵雷达,并实现组网监测。

如今,江门气象监测更加及时快捷,实现了观测资料1分钟内到达预报员桌面。

上川岛国家天气雷达项目预计2021年建成。这将进一步提高台风、暴雨等灾害性天气的监测水平,进而提升全市气象防灾减灾工作水平。

4 趋利避害,降下“及时雨”,创建全国首个“避寒宜居地”

“轰——轰——轰——”随着一声声巨响,一枚枚人工增雨火箭弹呼啸着冲上云端。不多时,天空淅淅沥沥下起了小雨,干涸已久的土地开始湿润起来。

今年开汛至7月底,江门市平均降雨量较历史同期偏少46%,为近40年以来同期最少。全市已出现重等级别以上气象干旱,其中,开平和上川岛达到气象特旱级别,其余为重旱,为历年同期罕见。

气象部门抢时间,抓住有利天气形势,开展了地面人工增雨和飞机增雨作业,增加蓄水量,有效缓解了旱情。

2019年,恩平市深入挖掘当地气候资源优势,成功创建全国首个“中国避寒宜居地”品牌,赢得了一张极具影响力的“国字号”生态名片。

“随风潜入夜,润物细无声。”新会陈皮气候品质论证、鹤山古劳水乡旅游气象服务、现代农业产业……“地方政府重点发展什么,我们就重点研究提高如何促进这些产业发展的气象服务。”江门市气象公共服务中心负责人说道。

5 量身定做,气象服务经济社会发展

“我们还要等到什么时候?”“现在哪有大风?开船一点问题都没有!”……2018年7月16日星期一,川岛航线停航已经超过一天。台山市山咀港码头的售票处,密密麻麻聚集了数千名游客,空气中焦急的情绪不断“升温”。

7月15日,受强盛的偏东气流影响,江门市沿海降雨频繁,并持续出现8到9级大风,往返上、下川岛的客船被迫停航,岛上滞留旅客达5000余人。雪上加霜的是,第9号台风“山神”17日将进入南海,川岛附近将有持续大风,如果旅客继续滞留,后果难以预料。市气象台的值班电话铃声此起彼伏,港口码头和广大旅客都在焦急地询问何时才能开船。

“一定要找到最近的通航时间关口,尽快疏散旅客!”从15日下午开始,气象台加密监测、加强会商,逐小时分析川岛海域风力减弱时间。17日凌晨5点多,经过综合研判,气象工作人员预测:17日早晨风力减弱,建议提早开航,加密运送,中午前后风力再次加大,影响航行安全。

17日早晨6点半,川岛航线复航,运送第一班旅客出岛。上午11点半,最后一班船顺利抵达山咀港。经过一个上午的加密运送和有序安排,滞留在上、下川岛的5000多旅客全部顺利离岛。

2020年9月1日傍晚,风雨呼啸,中开高速银洲湖特大桥高空施工的爬模上却还有十几名工人无法撤离,情况十分危急。由于不确定风速情况,高空运行电梯风险太大,施工现场安全部长马上与江门市气象公共服务中心负责人联系,提出需要气象保障,协助工人撤离。

接到紧急任务,气象服务人员立即对银洲湖特大桥附近天气进行加密监测,经过研判,提出“预计未来2个小时内特大桥附近阵风维持在6级以下,可尽快安排工人撤离”。晚上10点多,当确认工人都安全撤到地面后,大家都舒了一口气。

日常出行要看天,渔民出海要看天,工程建设也得看天……如今,气象信息已成为侨乡人们日常生活的“必需品”和地方经济社会发展的“好助手”。

文/图 郭永乐 胥金林

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670