新会梁启超故居纪念馆入选广东省首批家教家风实践基地

梁氏“一门三院士,九子皆才俊”,秘诀在哪里?

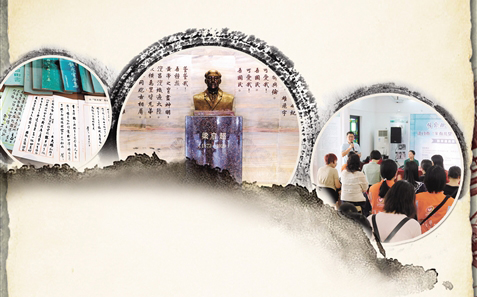

梁启超给孩子们的书信手迹(左图)。 梁启超故居纪念馆(中图)。 我市举办“家有儿女”家风家教志愿服务沙龙(右图)。

新会区举办“少年强·中国强”青少年书法大赛。

11月12日,市委宣传部、市妇联在新会梁启超故居纪念馆举行广东省首批家教家风实践基地(梁启超故居纪念馆)揭牌仪式。据了解,省妇联、省文明办于近日联合命名了广东省首批10个家教家风实践基地,新会梁启超故居纪念馆位列其中,成为江门唯一获此殊荣的单位。

走进新会梁启超故居纪念馆,纪念广场正中2米多高的梁启超铜像静静矗立,他手拿一卷书,微微低头,像是陷入了沉思。1873年,梁启超在这里出生,直到12岁中秀才离开家乡,前往广州求学之前,他都在这里学习生活。

梁启超,中国近代史上伟大的政治家、思想家、教育家,创出了“一门三院士,九子皆才俊”的家风成就。“他教育九个儿女,不仅个个成才,而且都具有现代知识分子的品格和素养,这是非常难能可贵的。”《梁启超传》作者、知名评论家解玺璋认为,在梁氏家风与家教的传承中,梁启超是个承上启下的关键人物,自觉地将中西道德熔于一炉。

梁启超一生都在为近代中国的救亡图存奔走呼号,具有强烈的社会责任感,并且十分注重把这种情怀传递给子女,培养他们常思贡献社会的品格。他在给子女的信中写道:“总要在社会上常常尽力,才不愧为我之爱儿”“人生在世,常要思报社会之恩,因自己地位做得一分是一分,便人人都有事可做了”……这样的教诲在梁启超给子女们的信中俯拾即是,处处体现着家国情怀。梁启超不仅仅对子女在言传上谆谆教导,更以身作则,注重身教。他在给儿子梁思忠的一封信中写道:“我自己常常感觉我要拿自己做青年的人格模范,最少也要不愧做你们姊妹弟兄的模范;我又很相信我的孩子们,个个都会受我这种遗传和教训,不会因为环境的困苦或舒服而堕落的。”

在梁启超“人生在世,常要思报社会之恩”的训诫之下,梁家可谓满门皆英才俊秀。梁启超家教家风有哪些主要特点呢?记者采访时发现,爱国、敬业、笃学、勤俭、自强、仁爱、诚信、趣味……这些词语成为大家口中的高频词。

爱国——融入了几代梁氏后人的血脉

梁启超的言行对子女们影响很大,爱国思想也融入了几代梁氏后人的血脉。其子梁思礼曾说:“他总是谆谆教导我们,把个人的努力和对社会的贡献紧密地联系在一起,以报效祖国。”而他从父亲梁启超那里继承下来最宝贵的东西就是“爱国”,这也是他们全体兄弟姐妹所继承下来的宝贵遗产。梁启超9个子女中7个留学海外,皆学有所成,且都回到祖国,体现了爱国家风的良好传承。

梁启超的儿子梁思成是建筑学家,在抗日战争时期,他和妻子林徽因在四川过着贫困潦倒的生活,当时美国的一些大学和博物馆邀请他们前去讲学和工作,但都被他们拒绝了。梁思成说:“我的祖国正在灾难之中,我不能离开她!假使我必须死在刺刀或者炸弹之下,我也要死在祖国的土地上。”梁思成的拳拳爱国之心,令人动容。

新会区家教家风宣讲团成员、新会区人大常委会研究室主任李红卫说,《少年中国说》是梁启超的传世之作,饱含了强烈的爱国主义思想。1927年,时局动荡,战乱不已,梁启超又身处病痛之中。即便如此,他在一封给孩子们的信中说,“我在今日若还不理会政治,实在对不起国家,对不起自己的良心”,爱国之心由此可见一斑。

敬业——莫问收获,但问耕耘

梁启超曾用曾国藩的名言“莫问收获,但问耕耘”教育孩子,这句话意在说明,做事不能老想着回报、酬劳,更要想着把事情做好,耕耘好自己的一片天地,自然会有好的结果。1923年11月5日,他在《致梁思顺》的信中写道:“天下事业无所谓大小,只要在自己的责任内,尽自己力量做去,便是第一等人物。”

李红卫说,梁启超家教家风中强调敬业是爱国的最好方式,这一思想深刻影响了他的子女。1928年8月,梁思成与林徽因一起回国受聘于东北大学建筑系,从1930年到1945年,俩人共同走过了中国的15个省,190多个县,考察测绘了2738处古建筑物,河北赵州大石桥、山西应县木塔、山西五台山佛光寺等著名的古建筑,就是通过他们的考察得到全国乃至全世界的认识并获得保护。

笃学——做人的态度和追求

梁启超后人、市委宣传部原副部长梁振权说,笃学,就是专心好学,是梁家最基础的一种做人的态度和追求,是传统伦理道德的最基本原则之一。

梁启超认为,“人生百年,立于幼学”,因此对子女们从幼教抓起,至小学、中学、大学、研究生乃至以后的职业,都要求他们毫不放松地抓好学习,并教导他们,学习的内容和方法要注重传统和现代的结合。

在教育实施中,梁启超对子女们既有整体要求,又有个别指导,除了亲自上课,还请外教上门讲授,在家里设有实验室学“数理化”。孩子们长大后到国外留学,梁启超仍指导他们选择学科、专业,接受西方教育,努力实现中西兼通。

勤俭——世代相传的优良传统

“勤奋节俭,是梁家世代相传的一种优良传统。”梁振权说,梁启超牢记父亲“无论什么时候都不能忘记勤俭、朴素家风”的训诫,从小就教导孩子们:如果“生活太舒服,容易消磨志气”;“有志气的孩子,总应该往吃苦路走”,但不要“损坏身子”。

在日本逃亡14年期间,梁启超生了5个孩子,生活比较困难,甚至有时餐桌上只有米饭加咸萝卜,他要求孩子们上学自带饭团,不许乱花钱;在外国留学只给足够的学费和少量生活费,如仍缺钱则鼓励勤工俭学。

梁思礼在美国留学正是这样做的,他经过自己艰苦努力,获得全额奖学金和生活津贴;在课余时间还坚持到餐厅当洗碗工,到游泳池当救生员,到工厂当工人。

自强——以寒士家风为自豪

“梁启超及其子女学业上、事业上的成就,都是他们自强不息、顽强奋斗的结果。”李红卫说,梁启超要求子女保持寒士家风,不要过分看重物质享用,要懂得“生于忧患,死于安乐”的道理,以寒士家风为自豪。

梁思成的女儿梁再冰说:“我父亲、叔叔和姑姑,他们都认真做自己的事,而不是靠父辈的名声和地位。我觉得名人二代,最重要的就是做自己,走自己的路,把自己的事情做好,就是对前辈最好的纪念。”

仁爱——跟孩子们做朋友

“梁启超先生的家风建设,做到动之以情、晓之以理相结合,使家庭教育的手段和目的辩证地统一起来,这是其家风建设成功的原因之一。”梁振权认为。

在梁启超先生现存于世的650多封家书中,有400多封写给在海外求学的孩子们,从情真意切的书信往来当中,一个活泼、慈祥、循循善诱和言传身教的父亲形象跃然纸上。

梁启超称呼他的大女儿梁思顺为“大宝贝”,二女儿梁思庄为“小宝贝”,梁思成与梁思永为“那两个不怎么宝贝的小乖乖”,称呼最小的儿子梁思礼为“老白鼻”,就是老男孩的意思。

梁启超孙女、梁思礼女儿梁红说:“爷爷在家里营造了一个平等的家庭氛围,他不以家长自居,而是跟孩子们做朋友,倾听孩子们的心声,尊重孩子们事业上的选择,以朋友身份去引导孩子们。”

诚信——摆在家庭教育的重要位置

梁启超中年时写过一篇文章,叫《我之为童子时》,记述了自己6岁时因为说谎第一次挨打的情形。他回忆道:“一次我因为说了谎话,被盘问时又狡辩,让慈爱的母亲把我打了十几鞭子,又罚跪大半夜,母亲教训我说天下的大奸大恶之事,都是由说谎引起的。”梁启超一生都记得母亲这一段教训,凡事以诚实为本,绝不做自欺欺人的事情。梁启超成家立业后,在对几个子女的教育中,始终把诚信教育摆在非常重要的位置。他要求子女待人真诚、不准撒谎。他经常告诫子女,一个不诚实的人要想在社会上立足是很困难的。

趣味——尊重孩子的意愿

“梁启超提倡趣味主义、趣味教育,做家长要有趣味,养出的孩子才能有趣味。他写过一篇文章《趣味教育与教育趣味》,文中说,对于自己所做的事,总是做得津津有味。”李红卫说,梁启超十分尊重孩子的个性和意愿,当年梁启超建议二女儿梁思庄选择生物学专业。学习后,梁思庄并不感兴趣,成绩一落千丈,梁启超知道后赶紧写信给梁思庄说,“庄庄不要拘泥于父亲的建议,你一定要选择自己感兴趣的科目,这样做学问才会事半功倍”。最后,梁思庄听从父亲的建议,放弃了生物学,选择她所钟爱的图书馆学,终于成为我国首屈一指的图书馆专家。梁启超曾说:“我这几个儿子真有趣,思成盖房子,思忠炸房子,房子垮了埋在地里,思永又去挖房子。”

声音

校外教育机构工作者谭永波:

和孩子平等相处

市民谭永波是一名校外教育机构工作者,常有机会接触到梁启超的家风家教故事。“了解得越多,越为梁启超先生先进的家庭教育理念所折服。”谭永波表示,梁启超先生事务繁忙,还能把9个孩子都教育得那么好,“我作为一个二胎爸爸,要努力向他看齐”。

在教育自己的孩子时,谭永波喜欢研究梁启超在处理亲子关系方面的经验,并应用到实际生活中。“我们家有个传统,无论工作多忙,平时父母都要抽出时间陪孩子们一起读书,给孩子讲睡前故事,培养他们的阅读习惯。”他说。

最让谭永波印象深刻的,是梁启超写给子女的书信。“在信中,他对待孩子少有训斥,更多时候是像朋友一样交流、倾诉。这让我认识到,与子女相处的方式非常重要。”谭永波说,在日常生活中,他注重和孩子平等相处,注重从孩子的角度看待问题,而不是以家长的姿态强行灌输教育理念,努力营造轻松的、朋友般的家庭氛围。

市公安局新会分局都会派出所民警霍锦志:

注重与孩子交流的趣味性

“梁启超是一位‘百科全书式’的人物,身上有许多东西值得我们学习。”霍锦志是市公安局新会分局都会派出所民警,有一个平凡又幸福的三口之家。

霍锦志与妻子相敬如宾,这是他从梁启超家风中汲取到的“财富”。每天出门前,他总会给妻子泡上一杯热茶,然后拥抱一下再去上班,二十年如一日。夫妻二人相识相知相爱,有着共同的爱好——读书。如今,这个家庭藏书已经超过2000册。

在教育女儿方面,他受到梁启超家风启发,非常注重交流的趣味性,寓教于乐。“比如我们一家周末回老家的路上,总会来一场即兴的‘演讲比赛’,随机出几个关键词,如爷爷、家乡、阳光等,看谁说得好,以此锻炼孩子的语言组织能力。”霍锦志说,只要有空,他便会坐下来和女儿分享工作中的趣事,陪她读书。在这样家庭氛围的熏陶下,霍锦志女儿自小培养起良好的文学素养,热爱写作,如今已经是某网络文学社的签约会员。

霍锦志表示,拜读梁启超写给孩子的书信时发现,梁启超常常告诫孩子要自律,这些观念也都应用在他对孩子的教育中。

今年,霍锦志家族成员又领到了一项“新任务”——阅读《梁启超传》。“我读完以后感觉很受用,所以又多买了几本送给家族成员,希望大家都能好好读一读。”霍锦志说。

做法

多方合作弘扬“启超家风”

“一门三院士,九子皆才俊”,关于传承好家教好家风,梁启超先生一家是绝佳的正面教材。在各级妇联和文明办的大力推动下,梁启超故居纪念馆高度重视家庭文明建设工作,深入发掘启超家教文化精髓和深厚的家风文化资源,深化传统文化、家教文化、理想信念三个主题教育活动,广泛宣传梁启超先生的爱国主义精神及其好家风、好家教。

盘活文化资源。近年来,梁启超故居纪念馆充分发挥文化资源优势,联合市有关中小学校常年组织青少年到梁启超故居参观学习,举办“少年强则中国强”纪念梁启超诞辰活动、启超家风“袋袋”传公益教育等活动;协同文化旅游部门举办了全省书法大赛、全球楹联大赛、梁启超故里文化游、“梁启超在我心中”中学生演讲会,举办家风家教志愿服务沙龙和各类专题讲座、报告会、研讨会等专题纪念活动。

讲好家风故事。梁启超故居纪念馆建立了由景区员工、志愿者共同组成的家风家教建设队伍,并配备3名专门讲解员;设立“学启超家教·传优良家风”专题图片展览室,展示梁启超家教家风文化内核及“学启超家教·传优良家风”系列活动成果,定期开展具有自身特色的启超家教家风教育活动;组织宣讲团分赴20多所学校、幼儿园进行专题宣讲。

营造浓厚氛围。近年来,梁启超故居纪念馆向学校、单位赠送《梁启超家风》画册800本、《学启超家教·传优良家风》书籍2000本、“一门三院士,共筑中国梦”宣传折页5000份;拍摄《梁启超》专题电视片。为每一位免费进入纪念馆的游客传播梁启超爱国思想及先进的家教理念,年接待量达30万人次,发放教育资料约25万份,广泛宣传家风家教知识,深受广大群众的欢迎。

为使梁启超家教家风能更好地得到传承,近年来,新会区着力打造启超故里品牌,建立了梁启超研究会。研究会积极组织开展系列研究活动,不断和本地学校展开合作,致力于梁启超家庭教育研究。多年来,新会梁启超纪念中学营造梁启超文化氛围,彰显学校文化特色,成立了“梁启超学社”,组织师生对梁启超在思想、文学、教育等多个领域的成就进行研究和发掘。此外,新会尚雅学校打造成为梁启超爱国思想和家庭教育研究实践基地。

本版文/图 黎禹君 梁佳欣

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670