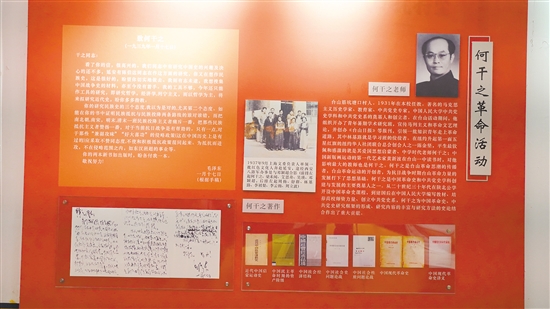

台山一中通过展览向师生宣传何干之心怀国家、敢为人先、实事求是的精神。

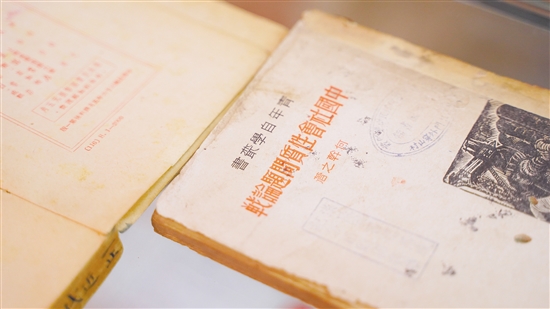

何干之当年的著作。

从华侨之子到左翼青年,从上海亭子间的“文化人”到陕北黄土地的理论教员,从烽火办学的战时教育者到新中国的“红色教授”,他始终坚守文化战线,站定教育讲坛,乐育革命英才。在他的引领下,一批批青年走上了革命道路,为中国革命、建设、改革事业贡献力量。

他,堪称20世纪中国马克思主义知识分子的杰出代表。他,就是出生于江门市台山市的何干之。

今年是何干之115周年诞辰。台山市将通过举办专题展等弘扬何干之心怀国家、敢为人先、实事求是的精神。

追求真理

敢为人先出灼见

何干之原名谭郁君,1906年出生于今台山市台城筋坑塘口村,又名谭秀峰,曾用过谭卫中、谭华生、杜鲁人、何汉生等化名。

“何干之的胸襟和眼界从青少年时期就展现了出来。”台山市委党史研究室一级主任科员马岭南说。从事当地党史工作数十年,马岭南不仅对当地党史人物颇为熟悉,还是当地不少革命先辈的忘年之交。“像和何干之当年一起从事马克思主义宣传的校友朱伯濂,他在世的时候,我们就经常有交流,听他讲了不少当年革命的经历。”

何干之自幼聪慧。据史料记载,当年读小学时,他曾写过一篇作文《汉武帝论》,启蒙老师谭化雨批语称“人细如豆,眼大如箕”,族人们传开后,大家都认为他读书有出息,是谭家的大秀才。

1925年,通过自学的何干之以第一名的成绩考入广东大学(后改名中山大学),谭化雨写信鼓励他“此乃吾家之千里驹也”。

大学期间,受反帝革命运动、省港大罢工等影响,何干之开始阅读进步文学刊物,思想发生了重大变化。经过对各种各样“主义”的对比研究,他确定信仰马克思主义。他在《自传》中说:自1925年开始,即走上共产主义知识分子的道路,之后逐步接受了马克思主义。

“当时,何干之还主要是从书本上接受马克思主义和共产主义。”马岭南说,“而可贵之处在于,他并不是停留于理论的学习,更有心怀国家的胸襟来参与社会实践,用理论调查、研究、分析中国社会现状,探索中国社会发展方向。”

1927年4月,广东国民党反动派“清党”,追捕共产党人和革命工农。何干之在广东目击革命政府的蜕变,又看到广州起义后工农政府的出现。革命与反革命的激烈搏斗,使他逐渐改变了态度,开始重新思索自己应走的道路。1928年后,他走出了书斋,开始参加实际的革命活动。

因为反对封建制度、宣传民主思想,何干之被迫出走,在堂伯父的资助下,于1929年初东渡日本求学。

在日本求学期间,他自学了马克思主义书籍。“据档案资料记载,何干之的学习目的很明确。他认为学习马列主义理论是为了掌握研究中国问题的科学思维方法,这是基础工夫。因此,在日本的最后一年,他就开始研究中国问题,研究中国社会经济状况。”马岭南说,“在日本苦读三年,何干之打下了马克思列宁主义的理论基础。而理论与实践的结合,敢为人先的精神,则让他走得更远,最终成为思想先锋。”

有了科学的理论指导,加上他的努力,何干之对国情、世情把握准确,在以后的理论研究中,提出了不少真知灼见。

在20世纪30年代,何干之理论研究的重点是关于中国社会的性质问题。这是大革命失败后如何正确认识中国社会和中国革命的重大理论和实践问题。何干之自1932年开始就参加了理论界、思想界关于这一问题的论战。在1933年5月的一次关于大革命失败后中国革命的性质、对象、动力、前途等问题的座谈会上,何干之等人就论证了半封建半殖民地中国的社会性质和现阶段民主革命的性质,有力地驳倒了对方。

1934年到上海后,何干之在出版的《中国经济读本》中系统分析了帝国主义侵略中国的原因和方法,帝国主义入侵后中国社会的变化,以及帝国主义和封建主义相互勾结的关系,论证了中国经济的三大特点:半殖民地性、半封建性和民族资本不得发展。这是何干之运用马克思主义理论研究中国问题的最早的一本著作。而在之后的《中国的过去、现在与未来》一书中,何干之用马克思主义观点分析了中国由封建社会逐步变为半封建半殖民地社会的过程,阐明了中国革命应分“两着”进行,中国现阶段革命的性质是“新的民主革命”,这个革命的领导者是工人阶级,革命的主体是工农,革命政权是“工农民主主义”,将来过渡到社会主义等中国革命的基本问题。

“他的这些论点,在中国共产党形成完整的新民主主义理论体系的过程中,起到了有益的探索作用。”马岭南说,“因为对理论的钻研和信仰,他才有了思想高度,能用发展的眼光看问题。他提出的观点指导性、操作性很强。对于今天的理论工作者来说,何干之的理论探索、创新经验,仍有不少可借鉴之处。”

潜心教育

心唯大我育青禾

在台山一中校史馆的红色文化展览室里,陈列、展示了该校“红色”校友的事迹。何干之就是其中之一。“何干之在当年台山县立中学(即今台山一中)的经历,主要有两个时期。”台山一中校史馆负责人梅振兴说,“第一个时期是1930年暑假。第二个时期是1931年至1932年间。虽然时间不是很长,但是,他对当时学校学生和当地青年的影响却很大,体现了他作为教育工作者的师者楷模。”

何干之不仅是理论家,还是教育家。

何干之曾对友人和家人说过:我一生不求官不求名,年轻时到中山大学读教育系,最大的志愿是回家乡当个小学校长,改进家乡教育事业。后来到大学教书,我的志愿是在中国革命成功后当一名“红色教授”。

“对教育的重视,是何干之的情怀。他把一生精力多数放在教育上。”马岭南说。

1925年,何干之考入广东大学教育系。而他志愿读教育系,就是受了陶行知的影响,认为社会改造要靠教育,想在大学毕业后,回乡做本乡中学的校长,以传播进步文化。

1928年冬,何干之回台山后,任家乡谭氏族学——昌明学校校长,从事教育工作。与昌明学校一墙之隔,有一所叶氏族学——光大学校。“当时,这些族学是不允许外姓人就读的。”马岭南说,“在教育上,他反对教育氏族化。何干之回到家乡任教后主张并校,积极打破姓氏界线,在与谭炳和(时任光大学校校长)等进步青年的共同推动下,当地叶、谭、李三姓消除姓族隔阂,同坐一堂,1941年,昌明、良边学校合并于光大学校共同办学。”

1931年“九一八”事变后,此时在日本留学的何干之参加了东京中国留日学生抗议日本侵华罢课斗争,之后,愤然回国。何干之回国后,受聘为台山县立中学文史教师。“在台山县立中学任教期间,他积极向学生宣传进步思想,引导学生了解社会,用马克思主义理论来分析社会问题。”梅振兴说,“台山县立中学当年有本学生刊物《台中半月刊》,在那个时期,里面有不少高中生、初中生的文章,文章对社会问题的分析,现在看来都觉得有分量。”

心有大我,让他的行止有了山的巍峨;矢志不渝,让他的胸怀有了海的辽阔。

1932年春,何干之去广州女子师范学校做主任教员,还被聘为国民大学讲师,讲授《中国经济》和《社会科学》两门课,系统介绍马克思主义唯物史观和中国社会性质等问题。

1937年“七七”事变后,何干之先后在陕北公学、华北联合大学、延安大学和华北大学从事教育工作,并担任重要领导职务。出版了《近代中国启蒙运动史》《中国社会经济结构》《三民主义研究》《鲁迅思想研究》等专著。何干之在台山、广州时期积累了丰富的教学经验,具有多年掌握的大量资料和研究积淀,能够联系学员实际进行授课,他因此成为陕北公学讲课最受欢迎的教员之一。

1950年,中共中央决定以华北大学为基础,成立中国人民大学,何干之先后任中国革命史教研室主任,研究部副部长和历史系主任,一级教授。同期被聘为中国科学院专门委员。1958年被聘为国务院科学规划委员会历史组委员。由于何干之教学、科学研究工作成绩显著,1956年由教育部定为一级教授,同时被选为先进工作者,参加了全国先进生产者代表大会。

“纵观他的教学经历,有诸多方面,就是在今天仍然有时代意义。”马岭南表示,“比如说理论学习和社会实践结合起来。”

广州教学期间,何干之辅导青年学习社会发展史和马克思主义通俗读物,有时还带领学生到社会底层去了解贫民生活。有的学生对流浪街头的乞食者和穷苦人表示可怜和同情时,何干之就对他们说:“对穷人只是可怜同情,这是一种人道主义,但是人道主义不能根本拯救穷人,只有推翻旧制度,劳苦大众才能真正得到解放。”帮助学生认识阶级剥削压迫的根源。

在土地改革工作中,何干之领导学生进行社会调查,写出了《正定新区土地改革》等综合性的总结报告;还做了一些专题调查和经济调查。这些调查报告,给当时县委领导土地改革提供了可靠的数据材料,总结了工作中的经验教训,同时也是对学生进行社会调查工作的良好训练。

播撒火种

革命精神励后人

马克思在《思想如何变成物质的力量?》中说:“理论一经掌握群众,就会变成物质的力量。理论只要能说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。”

作为一名理论研究者和教育工作者,何干之也一直在努力把理论变成物质的力量,用理论去说服人,引导人。

1936年,谭郁君改名为何干之,这是他的偶像鲁迅曾用过的一个笔名。说到当年改名的缘由,何干之表示:“取做什么的意义,意思是说为马克思主义的党做文化斗争的工作”。在民族危亡之际,他自问“何以干之”,并做出“唯有文化斗争”的人生选择,表明了他对革命文化事业的执着追求。

梅振兴介绍说,1930年暑假,何干之回国探亲,在探亲期间,他和校友朱伯濂等人在台山县立中学北院二楼举办了台山青年暑期学术研究班,主讲“现代世界观”(即辩证唯物论和历史唯物论,用“现代世界观”之名是为了避过敌人耳目)。“参加这个研究班的学员主要是台山小学教员和进步的中学生。”他说,“当时在台山任远中学读书的林为樑(即林基路烈士)就参加了这次学习。”

受何干之影响,此后,林基路开始秘密阅读中共编印的校刊和左联编印的杂志,后走上革命道路。

据档案资料记载,当年,参加何干之在广州教学期间组织的进步学生成立读书会的学生,后来也大都走上革命的道路。“像台山的革命先辈李云扬、黄新波、梅景钿等,当年都是受何干之影响走上了革命道路。”马岭南说,“何干之可以说是台山青年进步思想的启蒙者、传播者。是他们的灵魂导师。”

何干之当年在写《鲁迅思想研究》一书时谈到,自己写书的目的,就是“研究鲁迅所经历过而昭示我们的道路,研究他所确切相信的道路在现在的发展,研究鲁迅30年文化斗争的业绩,以及各种袭击敌人的战法”,用以教育青年应该走什么道路。

中共党史学科的著名学者、何干之夫人刘炼在《何干之》(该文由胡华、刘炼合写)一文中说,1949年4月华北大学迁到北平后。何干之除在华北大学讲授中国革命运动史之外,还应接不暇地接受平津各大学的邀请去做报告,常常是上千人听讲,有时一天两次。群众渴求真理的热望,激励他以极大的热情夜以继日地工作。他感到从未有过的兴奋。

1979年1月,何干之的冤案得到彻底的平反昭雪,重新复查做了结论。结论中说:“何干之同志是理论教育战线上的忠诚战士,是中国共产党的优秀党员”,“几十年来在党的领导下……从事马克思列宁主义的理论研究和宣传活动,对引导青年学习革命理论,接受革命思想,对研究和宣传马克思列宁主义,毛泽东思想和培养党的理论、教育干部方面献出了毕生精力,做出了很多贡献。”

记者探访

台山将举办何干之事迹展

“不研究不知道,研究后发现他有很多闪光点。”近日,记者在何干之家乡——台山市台城筋坑塘口村探访时,说到何干之,几年前来到该村实施光大学校修复保育的陈德庆说,“我是近几年做当地人文研究时才知道何干之的,对他越深入了解,就越感觉出他的伟大。”

“他对家族间平等教育的重视,他对科学理论的学习、研究、创新态度,他的革命精神等,都值得今天的我们学习。”陈德庆说,“我们在光大学校修复保育中,特别把何干之等人的事迹展示出来。希望让来这里的人了解先辈的家国情怀等,传承、弘扬他们的精神。”

筋坑村委会党支部书记叶光耀介绍说,台山市、台城街道办和村里也正在深入挖掘何干之的事迹和精神,希望依托乡村振兴,把何干之的精神宣传好。

今年是何干之115周年诞辰。台山市博物馆馆员叶玉芳介绍说,目前,博物馆正在筹办何干之事迹展。“计划7月1日前举办。”她说,“通过展览让更多人了解何干之,了解他的精神,向他学习。”

“现在学习何干之,就应该学习他的格局意识、敢为人先、实事求是的精神。”马岭南说,“因为格局大,心怀国家,他才能跳出小我的局限,用先进思想来武装自己,用科学理论来研究中国,探索中国发展的方向。因为敢为人先、实事求是,他才能用科学理论为指导,得出不少有前瞻性的观点。”

文/图 江门日报记者 严建广

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670