话剧《大道无疆》用丰富的人物形象展示了陈宜禧精神。陈闻儒摄

新宁铁路虽然已不复存在,然而,它背后的故事仍值得深入发掘。台山市博物馆供图

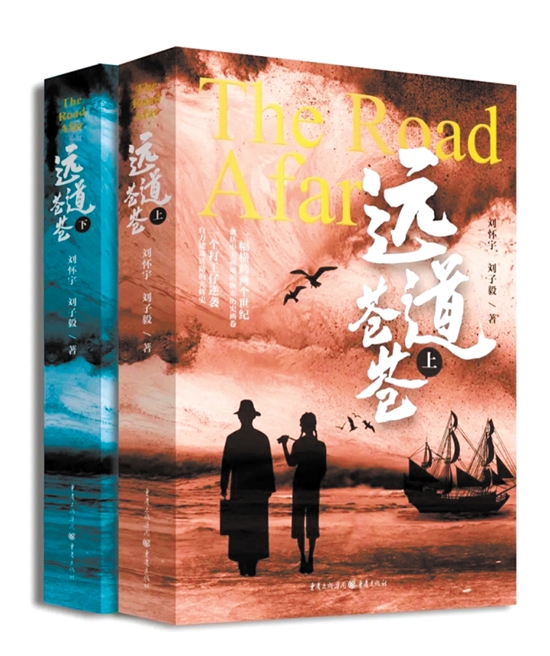

长篇小说《远道苍苍》用文学的形式发掘陈宜禧的家国情怀和奉献精神。 严建广摄

新宁铁路虽然从地图上消失了,但新宁铁路是一座历史的丰碑,这条依靠华侨资本、华侨技术力量修建和经营的铁路,留在了中国铁路建筑的史册里,留在了侨乡人民的心坎里。

新宁铁路修筑的倡导者、主导者陈宜禧,不是一颗流星,而是一盏引领侨乡人民前行的明灯。

陈宜禧的一生是爱国的一生,是自强不息、顽强拼搏的一生,他为发展祖国的铁路事业而作出的伟大贡献将永载史册。他不嫌弃家乡贫穷落后,致力于让家乡走出封闭、走向繁荣富强的家国情怀,将永远铭刻在侨乡人民的心中,激励侨乡人民为振兴中华、建设新侨乡而奋勇前进!

而陈宜禧和新宁铁路留给后人的“时代之问”,也更值得今天的侨乡人民思考,给出答案……

华侨父女接力

挖掘宜禧精神

台山籍旅美乡亲刘子毅生前20多年坚持搜集撰写关于陈宜禧和新宁铁路的史料、故事,致力于用文学形式来还原这段感人的历史。在刘子毅于2015年去世后,女儿刘怀宇继承父亲的遗志,经过5年的调研和沉淀,潜心创作了以陈宜禧为主人公原型的长篇小说《远道苍苍》,该小说日前已正式出版。

“我父亲留下的史料和手稿,绝大部分是关于陈宜禧先生花甲之年从美国回家乡创办新宁铁路的往事,而关于陈宜禧在美国度过的40多年,只粗略提到1886年在西雅图的排华暴乱中,他为维护当地华人的生命和尊严挺身而出。我父亲留下的这段空白让我很好奇:陈宜禧到美国的时候才十六七岁,没读过什么书,而美国西部当时正在开发,社会环境异常混乱艰险,华人被明目张胆地欺侮,陈宜禧该有多聪明、多努力、多坚韧、多幸运,才能从不名一文的打工仔成长为可以独立设计铁路和大楼的工程师,成长为让西雅图创市先父们信服的建设者和华人领袖?”谈到创作小说的初衷,刘怀宇说。

据了解,如今美国西雅图的“拓荒者广场”附近,仍然耸立着陈宜禧一手建设的广东大厦。它是西雅图大火之后在废墟上建起的第一座砖楼,西雅图人也习惯称之为“陈宜禧大厦”。陈宜禧被视为对西雅图的成长做出重大贡献的人物之一。

为了解更加真实的陈宜禧,刘怀宇从2015年起花了5年时间,搜集、研读了大量中英文文献,在历史烟波里找寻陈宜禧那一代华人移民的踪迹,并实地走访了加州北部金矿遗址、西雅图和台山等地。

“创作《远道苍苍》是为完成我父亲的遗愿,也更是被小说题材吸引,主动深入清末民初中国社会变迁、美国西部开发这两段横跨太平洋的历史时空中,对小说主人公的人生和心灵的探索与呈现。”刘怀宇说,“我希望和读者一起,通过笔下的人物去了解、体会当时中国早期移民如何在中美两重文化和价值体系之间转换、平衡,最终脱颖而出,并用他们在海外积累的知识、经验和财富来反哺家乡和祖国。”

那些被遮掩的宜禧心迹

说到对陈宜禧和新宁铁路所蕴含的精神发掘,《陈宜禧和新宁铁路》一书的撰著者、广东南方职业学院宣传部长戴永洁表示,近年来,关于新宁铁路的发掘、保护、宣传已经做了不少工作。但是,更关键的是新宁铁路修筑背后的宜禧精神发掘、传承、弘扬。

戴永洁表示,关于陈宜禧的故事、精神,近年来都有讲,但是,浮于表面的比较多,深入发掘的比较少。“1904年,陈宜禧已经60岁了,虽然在今天人看来60岁不算什么,但是在那个时代,60岁已经是高龄,而他在美国的工作生活条件优越,地位又高,却放弃了在美国的舒适生活,毅然回到家乡,历尽艰辛14年,终于筑成铁路。这是一种什么力量在激励着他?”他说,“而且,陈宜禧他们在修筑新宁铁路时遇到的困难,在今天来看,有些仍是无法想象的。当年,不仅有政府的阻力,还有路线经过之处村民保守迷信的阻挠、奸诈乡绅的各种刁难。此外,还有技术上的困难,虽然他在美国有筑路经验,但是在当时落后的乡间怎么去建,也是困难重重。这方面的发掘、宣传,还是比较欠缺。”

江门市地名专家、文史研究者梁暖根表示,在关注陈宜禧等老一辈华侨时,缺乏对当年他们在海外辛苦挣来的血汗钱用途的了解。“当年他们寄回来的钱,多少用于家庭生活消费,多少用于教育,多少用于家乡公共事业、公益事业?事实上,他们当年寄回来的钱用于家庭生活的比例并不高,而大部分钱用到了家庭教育、家乡公益事业、公共事业等方面。”他说,“目前来说,这方面的研究、宣传还是不够深入。把这些问题搞清楚了,才能真正了解当年华侨的真实内心世界和凝聚在他们言行举止中的华侨精神、侨乡精神。”

江门市作家协会副主席邱建海也曾表示,翻阅关于陈宜禧的文章和资料,描述他回家乡建设新宁铁路,说得更多的是一些大道理,既空泛,又高调,比如他身居异乡、心怀故里等。但是,缺乏关于他的心理轨迹的探究。

“陈宜禧先生虽然是台山名人,关于他的生平却记载寥寥,史料只告诉我们一些重大历史事件的节点,至于他如何从A点过渡到B点,至于是什么驱动他不懈地与逆境和命运抗争,他为什么在西雅图功成名就又回国修铁路,他如何既有七情六欲又顶天立地,这些都需要深入探究。”刘怀宇表示。

陈宜禧留下的“时代之问”

陈宜禧已去世近百年,新宁铁路也已经从侨乡人的视线中消失近百年。然而,在梁暖根等人看来,陈宜禧留下来的“时代之问”,仍值得今天的侨乡人去思考,做出回答。

“在当年家乡和国家贫穷、落后的情况下,以陈宜禧为代表的老一辈华侨,并没有因此失望悲观,并没有把家乡与国家的变化单单寄托在政府身上,而是尽自己所能想办法改变家乡、国家。”梁暖根说,“他们没有依赖心理,他们不会因为自己力量有限就无所作为。”

梁暖根表示,当年陈宜禧他们出国谋生,也并不仅仅想着自己。“他们有着寻求光明,改变家乡、国家命运的热忱。”他说,“他们没有因为家乡、祖国和海外的差距而选择回避和抱怨,而是看到光明的方向,从而采取行动,义无反顾去支持、去参与。他们坚信自己的双手可以改变命运。”

梁暖根也坦言,今天的一些人缺乏这种精神。“有多少走出国门的人,还会像老一辈华侨那样,把家乡、祖国的事情当成自己的事情。但他们惰性、依赖的心理多了,自觉、主动性少了。”他说,“对照陈宜禧为代表的老一辈华侨、老一辈江门人,今天的我们更应该反思,来做出自己的时代答卷。”

“陈宜禧在逆境中所体现的聪明才智或许与生俱来,后人或许只能仰慕,但他自强坚韧的性格,不屈不挠的建设者的精神,华洋兼容、洋为中用的开明通达,无论作为个人还是华人领袖的责任和担当,作为企业家的远见卓识,尤其重要的是,他发自内心的富乡强国的热忱和执着,都值得弘扬传承。”刘怀宇说。

也许正如一位网友在一篇网文中所言:“现在进入新时代,我国从中西部到东部的打工仔上亿人,他们中间不乏创业成功者。如果他们能像陈宜禧那样回到家乡投资办实业,而且能够不屈不挠,那么新时代的乡村振兴战略将更快更实落地生根,他们也将成为人民美好生活绚丽篇章的历史谱写者。”

策划/刘运华 叶桃

统筹/王平强 严建广

文/严建广 王鼎强

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670