1980年,外海公社在江门地区率先实行家庭联产承包责任制。

江门粉末冶金厂1987年引进15吨全自动压制成型机。

1987年,新会锦纶厂全面投产。

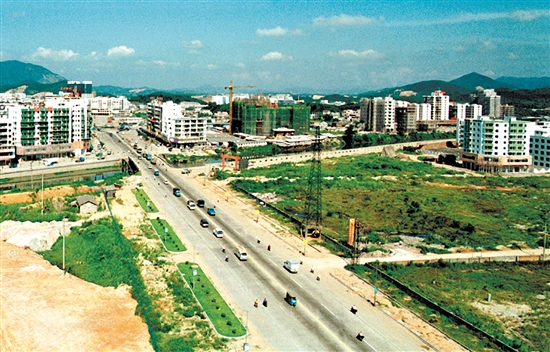

1994年的迎宾路。

1979年

2月13日

全市三级干部会议召开 迎面吹来改革开放的东风

1978年12月18日,十一届三中全会的召开开启了春天的大门,中国再次站到了历史拐点上。改革开放,这是中国做出的重大抉择。1979年2月,江门市三级干部会议在市委礼堂召开,传达十一届三中全会精神,研究部署把党的工作重心转移到经济建设上来。

回顾建党100周年的时间轨迹,改革开放无疑是浓墨重彩的一笔。从此,迎来中国命运的大转折。对江门来说,也进入了一个划时代的发展时期,迎面吹来的,正是改革的东风。

工作重心向经济建设转移

在1979年2月13日召开的江门市三级干部会议上,时任江门市委书记周溪舞在大会总结报告中鲜明地指出,江门已经具备了工作重心向经济建设转移的几个条件:一是粉碎“四人帮”运动的工作取得应有的成绩,清查工作基本结束,一些错误思想路线逐渐得到澄清,广大干群的思想观念进一步解放;二是处理了一批冤假错案,很好地落实了有关政策,广大干群的积极性被调动起来,各级领导班子更加团结了;三是农业生产有了进一步发展;四是落实了侨务政策和统战政策,江门的许多华侨、港澳同胞都愿意为祖国四化和家乡建设贡献技术和资金。

以经济建设为中心的大方向定了,那么要采取哪些思路和对策,迅速推动侨乡经济驶向快车道呢?1979年初的江门市三级干部会议上,确定要从思想上、组织上、政策上、作风上来组织全市的工作重心转移,并提出了一些具体的设想。同年10月,中共江门市第五次代表大会也重点讨论了如何抓好经济工作,确定从调整结构和改革体制等方面入手。

在经济结构调整中,立足现有企业的基础,主要抓好挖潜、革新、改造,搞好专业化协作。所有工业部门,包括街道社队企业,都要积极引进外资,大搞“三来一补”,合资经营,大胆进入国际市场。要加快江门港建设,搞好公路、水路运输。在调整中,鼓励搞集体所有制的工业、商业、服务业,尤其是工艺美术、修补和饮食等行业,允许发展某些不剥削他人的个体经营和自负盈亏的合作小组。

“面向市场、面向出口、面向农业,建设轻工、出口产品丰富多彩,又有较高水平的机械、电子、化学工业,比例协调且出口能力强的轻工业城市。”这是当时提出的经济建设总的奋斗目标。会议上也提及了一些三年发展的具体目标,如在工业方面,到1981年要实现:生产机制纸3.6万至4万吨、自行车22万至25万辆、肥皂1.2万吨、干电池4000万只,5个出口基地产量翻番;在农业方面,到1981年要实现:粮食亩产1500斤,总产量达58万多担,蔬菜总产量52万担,社队工副业总产值突破4000万元,社员每人每年分配收入200元以上等。

家庭联产承包责任制

在侨乡推广

农村经济体制改革是改革开放先试先行的第一步。1980年,中共中央下发了著名的75号文件——《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,江门各级从当年10月开始,便陆续召开传达会议。

而就在这一年,外海公社对于农业生产责任制作出了自己大胆的尝试,在江门地区率先实行家庭联产承包责任制。

当时,江门市委的干部们在学习讨论时,对中央75号文件精神是“放”还是“收”争论不休。最终,大家明确认识到,文件总的来说是鼓励继续解放思想,实事求是,因地制宜地加强和完善农业生产责任制。基于这一认识,江门市委认为,在贯彻这一文件时,也必须从本地的实际出发,该放的就大胆放,该收的还是要收。

“交足国家的,留足集体的,剩下的都是自己的。”这是家庭联产承包责任制的核心内容。因此,外海公社采取坚持社会主义方向,既不刮“共产风”,也不搞“跑单干”的方针,而是根据各生产队群众的觉悟程度和干部的领导水平,尊重生产队的自主权,不搞“一刀切”。“短短两年里,明显感觉到了‘大变样’,村民们早出晚归,各尽所能找肥料,原来一个月的工作量,大家10天就全部干完了,国家的公粮任务100%完成,村民手上还有了钱。”原外海公社七东大队党支部书记朱长润认为,包产到户解决了百姓的温饱问题,释放了家庭剩余劳动力,年轻人纷纷外出务工、增收致富。

在经过一段时间摸索后,家庭联产承包责任制在侨乡得以推广,资料显示,到1982年12月,郊区有98%的生产队实行了家庭联产承包责任制,主要形式有包工包产、专业承包联产计酬、定额包工等。

家庭联产承包责任制的推行,极大地调动了广大农民的积极性,充分体现了新体制推动农业生产力发展的巨大优越性。如在1982年,当年江门全郊区实现经济总收入11663.5万元,较1981年增长了19.2%;社队工副业总产值6337万元,较1981年增长36.6%;农民集体分配和家庭副业收入人均567.82元,比1981年增加91.44元。同时,水稻、蔬菜、生猪、水果等总产量均稳步提高。

1983年

6月1日

江门成为省直接管辖的地级市 经济社会发展进入良性轨道

1949年新中国成立后,广东设粤中专区,专署驻台山县,辖1市9县:江门市、台山县、新会县、开平县、恩平县、鹤山县、高明县、阳春县、阳江县、赤溪县。从那时起,五邑地区就同属一个行政区域。

1983年6月1日,经广东省政府批准,江门市从佛山地区划出实行市领导县的新体制,成为了省直接管辖的地级市,下辖新会、台山、开平、恩平、鹤山等5个县(阳江、阳春相继于同年7月28日、9月1日划入,并于1988年1月划出)。6月4日,郊区(今蓬江区)工作委员会、城区(今江海区)工作办公室分别成立。12月22日,国务院正式批准,将5个县划归江门,江门五邑格局正式形成。

1983—1988年,江门市经历了脱离佛山专区升格地级市,实行市管县管辖“五邑两阳”,再到“两阳”分出的行政格局变化,这一时期,江门市制定了“振兴五邑、两阳经济,建设富裕文明侨乡”规划。

虽然1988年“两阳”又从江门市分出去,但是这一阶段,江门市确立了振兴经济、深化改革的目标,实行城乡互动,有力地推动侨乡走向富裕文明,为上世纪90年代的发展奠定了坚实基础。其间,我市经济社会发展进入良性轨道。当时的统计数据显示,“五邑两阳”再加上江门市区,总面积达16885平方公里,人口达523.7万人。

上世纪90年代初期,凡是非农业人口达到一定的数量和比例,县政府所在城镇发展达到一定规模的县,可以撤县设市。1992年4月至1994年2月,台山、新会、开平、鹤山、恩平先后撤县设市,由省管辖,省委托江门市代管,地方经济开始迅猛发展。

2002年9月,新会撤市设区,成为我市行政区域规划改革的重要里程碑。我市从此形成市辖蓬江、江海、新会三区及台山、开平、恩平、鹤山四个县级市的现有行政格局。

此时,江门提出了“一区三线”的发展思路。“一区”就是以江门、新会合并后的新市区作为中心,发挥中心城区的龙头带动作用。“三线”就是:中线沿崖门水道(即银洲湖水道)两岸,带动新会发展,从而形成一个南北两条经济动脉、中间一条黄金水道的经济圈;北线以广湛高速公路在江门境内的佛开高速、开阳高速以及江沙公路为轴线,带动鹤山、开平、恩平发展;南线以广东西部沿海高速公路为轴线,依托港口,带动台山发展。

江门所辖的三区四市携手共进,经济社会发展取得了显著成绩,擦亮了“中国第一侨乡”的招牌,也托举出一颗珠三角璀璨的明珠。40年多年来,江门从一个农业市迅速发展成现代化工业城市。1983年建市之初,全市地区生产总值仅28.59亿元,地方公共财政预算收入近2.5亿元。到2020年,实现地区生产总值逾3200亿元,地方一般公共预算收入263.98亿元。

1985年

2月28日

江门被列入珠三角经济开放区 迎来重大历史发展机遇

上个世纪90年代,是珠三角的时代。

1985年1月,为了进一步扩大对外开放,中央正式将珠江三角洲划为沿海经济开放区;同年2月28日,经国务院批准,江门被列入珠江三角洲经济开放区,实行开放区优惠政策。自此,江门加速驶入了改革开放的“快车道”。“列入珠三角经济开放区,推动了江门在引进外资、先进技术和设备上的步伐进一步加快,商品出口能力和出口创汇能力进一步增强。”江门市委政策研究室原主任李超奇这样评价。

短短几十年间,珠三角一颗颗明珠悄然崛起。深圳,创造了一个令世界都瞩目的“深圳速度”;东莞,一个本不起眼的农业大县,迅速成为世界IT产业的生产基地。从1985年开辟珠江三角洲经济开放区,到2003年提出泛珠三角区域合作,再到推进粤港澳大湾区建设,在党中央的坚强领导和大力支持下,广东不断书写对外开放的新篇章,为经济社会发展注入源源动能,侨乡江门也迎来了更加重大的历史发展机遇。

开启以城市为重点的经济体制改革

江门被列入珠江三角洲经济开放区后,全市改革的重点就转移到了城市,开启了以城市为重点的经济体制改革。这一年,被喻为江门对外开放元年。

时任江门市市长李天才在1986作政府工作报告时指出:“1985年是江门解放以来经济增长速度最快、生机最旺盛的一年。”

据统计,1985年,我市主要经济指标完成和超额完成了年度计划,全市工农业总产值完成60.099亿元,比上年增长22.1%,国民收入为41.41亿元,比上年增长19.8%。外贸、出口大幅增加,全市签订利用外资合同金额超过1.1亿美元,实际利用外资2400万美元,分别比上年增长57%和66%。外贸收购总额6.35亿元,出口创汇1.22亿美元,分别超过年度计划的49%和7%。从人均GDP这个标准来看,1985年我市人均GDP为400多美元,1987年达到500美元。1985年我市提前完成了地区生产总值比1980年翻一番的任务。

啃下交通建设这块“硬骨头”

江门在地理位置上处于珠江西岸,相比珠江三角洲的其他地市来说,距离港澳和粤东南发达地区略远,陆上交通极为落后。1985年从部队转业到江门、曾任江门市规划局副局长的张炳由回忆道:“以前整个江门都找不到一张完整的地图和电子规划图,都是一边进行测量绘制一边进行建设。”为此,在列入珠三角经济开放区后的数年,江门一直在为啃下交通建设这块“硬骨头”而努力。

1995年,江门市成立了规划局,实现了城乡建设的统一规划管理和审批。标志性的变化就是迎宾路以北的道路一律按国家标准规划建设,以十字路为规划基础向北拓展。并在后期的建设中,平整了大部分地块以此保证新城区和旧城区处于同等的地面高度,而对用于城市绿化景观的土地和山林,划绿线保留,所以我们现在才可以看到如此美丽的元宝山公园、丰乐公园等城市“绿肺”。

此后,江门的交通也获得了快速发展。从城乡公路网络到城际省际交通网络都进行统一规划建设,江门人民真正开始汇入了珠三角“三小时生活圈”。

2017年7月1日,《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》在香港正式签署。2019年2月28日,中共中央、国务院发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》。在大湾区时代全面来临的大背景下,江门正积极主动跟上时代的步伐,快速融入粤港澳大湾区建设。

文/傅雅蓉 唐达

图/资料图片

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670