上世纪70年代蓬江大桥。 《江门五邑—历史纪实图片画册》供图

周郡码头是1958年周总理视察江门时的登岸点与视察点。 傅雅蓉 摄

江新联围北街水闸。黄汝顺供图

1958年

周恩来总理视察侨乡 “不要使我同群众有距离”

1958年7月1日至7日,周恩来总理风尘仆仆来到江门,这七天六夜里,他冒着酷暑,串农户、走田头、入车间、看展览,与广大干部和人民群众深入交流、促膝谈心,进行了广泛深入的调查研究。虽然已过去60多年,周恩来总理的崇高精神、高尚品德和伟人风范感召和哺育着一代又一代中国共产党人,他“勤政为民”的公仆情怀、“严于律己”的人格魅力、实事求是的优良作风、艰苦朴素的生活作风影响着侨乡大地。

日理万机的周总理为什么选择远离京城的葵乡——新会来视察呢?缘由是这样的,1958年5月,新会县委第一书记党向民赴北京参加党的八大二次会议,在会上作了《县的商业工作要成为农业生产的后勤部》的发言,得到中央领导的好评和重视。毛泽东主席指示:广东新会县商业工作搞得好,可到那里开一次现场会。6月8日至18日,全国财政贸易工作现场会议在新会召开。6月19日,《人民日报》报道了新会农民周汉华用水稻与高粱杂交,培育出水稻优良品种的消息,引起周总理的关注。于是,便有了这次新会视察。

“这次活动要轻车简从”

为了能广泛地接触群众,更多地了解到真实情况,周总理在广州就对广东省委提出要求:“这次活动要轻车简从,不要搞迎送,不要前呼后拥。”因此,随同他到达新会的人员,只有广东省相关部门的几名工作同志。

7月1日下午,周总理和秘书罗青长、范若愚从广州乘坐吉普车抵达新会。

7月2日午后,周总理乘车前往大泽区五和乡第二农业合作社视察。出发之前,正在新会检查工作的省、地领导要求陪同下乡。为此,新会县委安排了两辆吉普车。周总理不同意,再次重申要轻车简从,只能开一辆。县委同志解释说:一辆吉普车坐不下几个人。周总理说:“坐不下,人可以再少一点嘛。”新会县委只好按照总理的吩咐,一方面尽量减少陪同人员,一方面让随行人员挤着坐。开车时,周总理让工作人员搬来一张小板凳,放在车厢中间,自己笑呵呵地坐了上去。

到官冲视察途中,周总理远望山上有一面红旗(是当地少先队员队日活动用旗),误以为县委通知当地干部群众组织欢迎活动,很不高兴地说:“怎么搞的,我说过不要惊动他们了,你们又通知他们了吗?”随行的新会县委干部如实回答说没有通知他们。当时,官冲没有码头,周总理乘坐的电船靠岸时,官冲长烽农业社主任,驾驶一只小船上前迎接周总理上岸。

“不要搞什么特殊照顾”

到了新会,县委安排总理一行住新建的招待所,总理婉言拒绝了。他说:“我是共产党员,县委会有地方,还是住在县委会吧!这里很好嘛!与同志们住在一起,工作方便。”周总理视察新会的7天时间里,一直住在县委书记工作兼休息室,睡的是木板床,坐的是普通木椅,吃的是县委食堂的普通饭菜。为照顾周总理的生活,省委专门派来了厨师,但被总理请了回去。新会县委食堂的炊事员对周总理说:“总理啊,我只会做大锅饭,不会煮小灶呀!”周总理爽朗地笑着说:“我就喜欢吃大锅饭。”周总理还一再叮嘱新会县委负责人:“我们吃的已经比群众好多了,不要搞什么特殊照顾,要朴素,不要公家请客。”

7月3日中午,周总理视察途中在周郡吃午饭。周郡社的干部群众为了表达对总理的敬意,准备了一些地方小食。开饭时,周总理看到饭桌上摆放着鹅、鱼、猪肝,就笑着问:“我看见你们这里种了豆子、番薯,怎么不拿来给我们做菜?”社干部回答说:“这都是本地特产,我们并不敢搞多少菜。”总理接着又问:“像这样的菜,你们的社员一年能吃多少顿?”社干部说:“社员逢年过节也是这样吃的。”总理笑着说:“请我们吃得这样好,你们不怕社员贴大字报?你们不怕,我是怕的!”吃完饭,周总理对省里的干部说:“这餐饭的费用,不能让社和县负担,就由省里出吧。”

7月4日,周总理乘坐电船前往官冲视察。由于电船动力不大,途中航行需几个小时。周总理与随行人员在船上共进午餐,十分节俭,只有馒头、油炸花生米、咸菜等。周总理视察结束时,当地渔民送给他一条大鲤鱼,他再三致谢,却不肯收下。渔民把鲤鱼偷偷放在总理乘坐的电船上,他发现后,如数付了钱。心里只有人民的周总理在结束视察工作时,在干部会议上再次说:“下次来,你们可不要这样招待我了。这样招待,我就不敢来了。”

“不要使我同群众有距离”

在群众面前,周总理没有丝毫的官气。周总理一到新会,就嘱咐地方负责人:“不要使我同群众有距离。”每到一处,他都十分注意与群众保持密切联系。在劳动大学,他亲自动手用牙签把切好的菠萝插好,先送给身边的学员品尝。在五和农场,他与干部职工在农场门口一棵大树底下,谈生产,谈计划,还亲手捧杯为农场技术员敬茶;在参观葵厂时,他拿起葵扇,给正在烙画的青年工人扇风取凉。临别时,他走到送行工人的后排,与老工人握手话别。此情此景,令在场工人深受感动。

周总理视察周郡时,群众都想亲眼看看敬爱的周总理,负责保卫工作的干部正为是否让群众进去而为难。见此情景,周总理高兴地说:“不要紧,我们相信群众,让他们进来吧!”霎时,一百多名群众争先恐后地挤入会议室。在周郡,他十分关心农民群众的生活,询问一个劳动日值多少钱,社员全年收入有多少,公共食堂一天做几顿饭等。

在参观废旧物资利用展览会时,他问:“怎么没有群众?”听了管理人员回答说因为是下班休息时间,他仍然心存疑问,不够满意。走出展览会,看见有人叫过往群众不要停留观看,总理一再声言不要影响他与群众接触。

周总理在人民会堂作形势报告时,门外的群众纷纷朝里探头,有的人干脆走了进去。工作人员怕影响周总理作报告,就把门关上了。周总理看到这情景,笑着对新会县委书记说:“为什么把我同人民群众隔开来?”于是会场的门全都打开了,门外的群众兴高采烈地走了进去。周总理作完报告,迈着矫健的步伐走出会场,和等候在外面广场和街上的广大群众见面。他微笑着,频频向群众挥手致意。群众沸腾了,大家尽情地鼓掌,沉浸在无比欢乐之中。

1976年

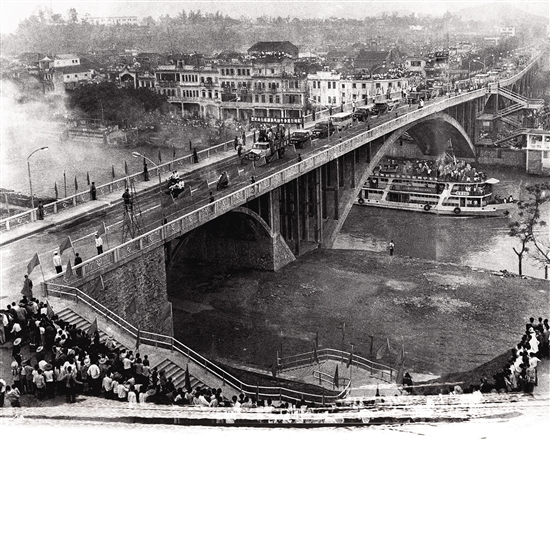

蓬江大桥建成通车 结束江门河两岸靠渡船往来历史

蓬江大桥横跨江门河,北起跃进路南段,南至桥南路,为钢筋混凝土双曲结构桥。现在该桥仍是江门市区最为繁忙的桥梁之一,见证了江门一河两岸的变迁。

奔流的西江和潭江,环拥着五邑侨乡,滋润出江门这块富饶的土地。然而,遍布的水网也让江门的陆路交通发展处处遇到瓶颈,搭桥修路成为江门发展历程中的重要一环。

新中国成立后,江门经济加速发展,交通建设也热火朝天地开展了起来。城市不断扩容,一河两岸靠渡船往来,已不能满足发展需要。

“新中国成立初期,江门连条像样的公路都没有,车更是一种稀有品。”回忆起那段岁月,离休干部黄友还记忆犹新。生于20世纪20年代初的黄友,先后任东江纵队司令部大队长、粤赣湘边纵队团长等,于1941年7月加入中国共产党,是江门参加革命工作时间较早、党龄较长的离休干部。

“1955年我回到江门时,家乡的交通状况还十分落后。由于具备相关工作经历,我被委任为江门市交通科科长,那时候的我,暗下决心要为老百姓干出点实事来。”黄友说。

黄友回忆说,随着经济的发展,江门一河两岸的交流日益密切,老百姓对修建桥梁的呼声日益高涨。1973年,蓬江大桥开始设计,翌年正式动工。“征收土地难,我们就挨家挨户上门做工作,动之以情,晓之以理。原料不够,我们就跑到省里多番协调争取。人手不足,我们就发动大伙一起来干。”凭借这股韧劲,蓬江大桥在短短3年内拔地而起。

1976年5月1日,蓬江大桥建成通车,结束江门河南北两岸交通靠渡船往来的历史。该桥成为第一座横跨江门河的钢筋混凝土双曲拱桥,桥长360米,桥宽12米。

1978年

北街水闸建成投用 江新联围拱卫市区免遭洪水侵袭

江新联围堤线北起蓬江区与鹤山市交界的天河顶,沿西江干流自上而下跨越江门水道和睦洲水道,自西南转入虎坑水道复向西北蜿蜒,达潭江左岸的梅林冲口,原干堤全长94.42千米,经2011年干堤加固后,因裁弯取直,现干堤全长91.764千米。江新联围工程是珠江三角洲五大重点堤围之一,广东省十大堤围之一,其主要任务是防洪、防潮和治涝,捍卫江门市的蓬江区、江海区及新会区的睦洲、三江和会城等地,2020年保护人口达146万人,保护耕地面积约22180公顷。

江门市过去常受洪涝威胁,1975年1月2日,佛山地区革命委员会决定兴建江新联围,同时成立广东省佛山地区江新联围工程指挥部。

1975年8月28日,江新联围枢纽工程北街水闸动工兴建,几千名来自江门郊区和新会各镇的青年民兵聚集在一起,开始了两年多的工地建设生活。“当时,江新联围北街水闸的建设在广东省引起了轰动,因为这差不多是当时广东省最大的水闸工程。”曾参与北街水闸工程建设、后任江新联围工程管理处主任的黄汝顺告诉记者。

“早在1974年5月11日,我们就开始测量水文了。我记得很清楚,当时有16艘船,像联合舰队一样,从天河开到斗门,每隔半小时就测一次水位和流量,没日没夜地测了两个多月,就是准备建江新联围。”黄汝顺说,刚开始筹建时叫“江南联围”,到真正进入设计阶段时才改名为“江新联围”。

“北街水闸是江新联围建设最早的枢纽工程,当时建设北街水闸时,记忆最深刻的就是机械少得可怜,绝大部分工程都使用人力,还有就是那时的人特别有奉献精神,肯吃苦,不计报酬。”黄汝顺说。

当时参与北街水闸建设的民兵在最高峰时达5000多人,由于缺少机械设备,工程的建设还很原始化,很多泥土、石块的运输都是靠手搬肩扛。“除了用肩挑,就是人和人相互传递,所以经常排成一条长长的人龙,看起来很壮观。”

“当时的条件很艰苦,大家都住在自己搭建的简易茅棚里,当时所有的东西都要凭票购买,伙食也不怎么好,几天才能有点肉吃,一个工一天补两角钱的伙食费,工钱就由公社记工分,大概也是几角钱。”黄汝顺说,当时根本没有星期天和休息日,节假日也是大家分班轮流休息,但所有的人都没有一点怨言,只是埋头苦干。“我记得当时建堤坝,灌水泥,搅拌混凝土都要靠人力,20多模水泥,每模6个人,不停地用铲子搅拌,因为不搞完不能停下来,所以经常从凌晨3时就开始做。”

1975年8月,在江新联围建设初期,工程遭受特大洪水袭击,已冲崩旧堤,当时,江新联围的500多名民兵,奋战了7天7夜,才确保施工安全和约6666.7公顷农田及大片村庄不受水浸。

1978年5月1日,北街水闸正式建成投入使用。“试运行当天,这里非常壮观,一小时内就有100多艘船从这里通过。”黄汝顺说。工程的完工,确保了江门市区不再受洪水侵袭。

文/赵可义 杨汉卿

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670