机关干部义务劳动,给郊区合作社送肥。

军民大巡游庆祝江会区军管会成立。

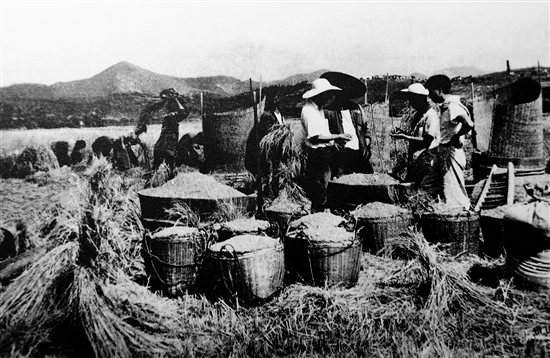

土地改革完成,农民在经济上翻身做主人(翻拍)。

1949年

建立地方人民政权 为建设新江门奠定基础

江门和平解放后,摆在江门党组织面前的首要任务,就是对旧政权的接管和改造,全面接管国民党留下的烂摊子,打碎旧的政治机构,改造旧的公职人员,肃清国民党反动派残余势力,同时,恢复和发展生产,发动群众,组建地方武装,建立政治、经济和文化新秩序,为建设新江门奠定基础。

整顿金融秩序 稳定市场

1949年10月25日,根据粤中临时区党委和粤中纵队的决定,中国人民解放军江会区军事管制委员会(简称“区军管会”)正式成立,统一管辖江门镇、新会县,与新会县合署办公。

新中国成立之初,人民解放战争后期作战仍在进行,交通一时未能顺利恢复通畅,因而市场萧条。部分奸商乘机大肆囤积居奇、哄抬物价。更为恶劣的是地下黑市钱庄,利用人民币与港币比值的变动,大搞投机炒卖活动,造成物价飞涨,市场动荡。这些困难对新生的人民政权能否在经济战线上打败敌人是一个严峻的考验。

接管城市的同时,区军管会着力整顿金融秩序,以平抑物价、稳定市场、安定民心。1949年11月29日,江会区军管会发出布告,宣布人民币为唯一法定货币,通令各商号收回所发出的代用券,并于当日起禁止使用。但由于港币在江门普遍流通且数目很大,不可能在短期内兑换成人民币,所以,江会区军管会根据港币在江会地区广为流通的实际,于12月22日发布金字第一号布告,准许外币持有者在一定期限内,向中国人民银行及其指定机构办理外币存款或按牌价兑换人民币,给市民充裕的兑换时间。同时,民众有拒用港币之自由。可是,一批地下黑市钱庄却趁政府准予按牌价兑换港币之机,利用人民币与港币比值的变动,大搞投机炒卖活动,扰乱金融秩序,造成物价飞涨、市场动荡。为了保护人民群众利益,加强对银行业的管制,制止投机活动,根据中共中央华南分局的部署,1950年1月31日,区军管会组织联合行动,扫荡江门镇地下钱庄、“剃刀门楣”(意谓街边钱档出入兑换都刮一刀)。紧接着,中国人民银行江门支行对全市33家银号(钱庄)进行登记、验资,根据国外有收汇能力和资本5万元以上等条件,只批准保留振升、嘉祥两银号,其余的一律停止营业,进一步限制了金融投机活动,为人民币占领市场创造了有利条件。

1950年5月底,侨汇管理工作打开了局面。此前,经国家银行汇返的侨汇是很少的,经营侨汇的钱庄、银号也不愿意登记,少数经国家银行汇返的侨汇,侨眷也不愿收人民币,甚至要求退回,因而积压在港的侨汇不少。全面禁止港币流通工作顺利展开后,粤中区与国家银行协调采取了各种优待侨汇的办法,及对侨汇业实行“外汇归公、利润归私”的原则,经营侨汇的行庄都纷纷请求登记,并且经批准行庄可以试办侨信局。这样一来,直接经国家银行或侨信局转汇的侨汇增多了,江门的金融秩序趋于稳定。

各界人民代表会议

为该时期民主建政主要形式

1949年12月,粤中地委决定成立中共江会区工作委员会,领导江门镇、新会县党的工作,机关驻地在江门镇。1950年4月,经粤中地委批准,中共江门镇委员会成立,为县级建制,直属粤中地委领导。5月1日,中共江门镇委正式挂牌办公。7月,中共新会县委员会成立。自此,江门镇和新会县分别建立了党的组织机构。

1951年1月12日,经政务院批准,江门镇改为省辖市建制,下辖江门镇、北街埠、白沙乡。由于建制的变动,党的组织机构也相应调整。2月,成立中共江门市委员会,隶属粤中地委领导,同时撤销中共江门镇委。1951年至1956年5月期间,经上一级党委任命市委书记。从1956年5月召开江门市第一次党代会开始,各届中共江门市委均由各次党代会选举产生。

中共江门地方组织领导机构的建立,为建立和巩固新生人民政权,恢复国民经济,及进行各项社会改革提供了强有力的组织保障。

1950年4月,江会区军管会江门办事处(简称江门办事处)成立,由中共江门镇委书记陈兴中兼任办事处主任,江门办事处负责管理江门镇的行政事务。同月,区军管会机关除一些重大事件以区军管会的名义出面外,日常党、政工作由中共江门镇委、江门办事处负责,江门办事处开始全面理政和组织经济建设。7月,江会区党、政工作经粤中地委和粤中专署调整后,江门镇成为直属粤中专署领导的县级镇。

地方人民政府的建立是人民真正行使当家做主权力的标志。1949年后接管城市初期,由于与广大群众联系的广度和深度还不够,群众发动还不充分,召开普选的人民代表大会的条件尚不具备,各界人民代表会议就成为民主建政的主要形式。从1950年9月到1953年4月,江门先后召开了6届各界人民代表会议。

1953年

土地改革完成 农民在经济上翻身做主人

从1951年开始,农村土地改革在江门轰轰烈烈地开展。

1951年2月8日至14日,中共江门镇委召开扩大会议,传达贯彻粤中地委土改工作会议精神,初步制定了郊区土改工作计划。会后,开展全面发动工作,组织各界群众学习土改文件,动员党员、干部及各界人士积极支持土改运动。举办农村干部学习班,培训贫雇农300多人。为积累土改工作经验,选择白沙乡作为试点,先行开展土改运动。

同年5月25日,经粤中地委批准,成立江门市人民政府土地改革委员会(简称市土改委员会)。市土改委员会执行江门市第三届各界人民代表会议关于“在郊区实行土地改革”的决议,组织了江门市郊区土改工作大队(简称郊区土改工作队),下设白沙、滘头、滘北、水南、紫莱、石冲6个小组。从6月5日起,郊区土改工作队按照中共中央提出的“依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农,有步骤有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产”的土改总路线精神,分赴郊区各乡开展土改工作。由于江门郊区各乡的政治、经济情况不平衡,土改运动分三批完成。

1953年4月,江门的土地改革运动胜利结束。土地改革摧毁了两千多年的封建土地制度,实现了“耕者有其田”,使农民真正在经济上翻身做了主人。

据统计,江门实行土地改革之前,江门市郊区共辖6个乡,总人口40400人,农业人口10200人,土地面积约1273.3公顷,土地制度和其他地区农村一样,实行封建土地制度,占全市土地总量达71%的土地都集中或被控制在地主阶级手里,无地和拥有少量土地的农民以租佃的形式向地主、富农租地耕种。地主、富农经济上通过收取地租、放高利贷等手段剥削农民,贫雇农和大多数中农终年辛劳,一年所得无几。地主阶级政治上极其反动,勾结土匪强抢豪夺等。因此,广大农民不仅经济上受剥削,政治上也受压迫。

在土改中,共没收和征收地主、富农田地约894.4公顷,5206名贫雇农分得了土地,贫雇农占有的农村耕地,由土改前的3.88%到土改后的48.07%;有1568家农户分得犁、耙、风车、水车等农具;有578家农户分得了房屋及少量畜棚等。长期深受剥削压迫的广大农民重新获得土地等基本生产资料,摆脱了封建宗法的人身束缚,从而解放了农业生产力。

土地改革还确立了贫雇农在农村中的优势地位,进一步巩固了工农联盟和基层政权,江门市郊区6个乡建立了乡政府和农会、民兵、妇女、青年等组织。发展党员27人,成立了滘头、滘北、水南、白沙4个乡党支部,成立了江门市郊区农民协会,农协会员达21814人,共产党和人民政府在农民中的威信进一步提高。土地改革运动的胜利,促进了农村经济迅速恢复和发展,为争取整个财政经济状况根本好转,实现国家工业化和农业社会主义改造,创造了有利条件。

1953—1956年

江门进行社会主义改造 社会经济制度实现历史性巨变

随着党在过渡时期总路线的提出和宣传,对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,也在有步骤地向前推进。

中共江门市委从实际出发,成立私改领导小组办公室,1953—1956年,短短3年时间,江门市委贯彻党在过渡时期的总路线,领导全市人民克服各种困难,基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造任务,标志着社会主义公有制形式在国民经济中占据主导地位,顺利实现了社会经济制度的转换,开始进入社会主义初级阶段,完成了历史性的巨变。

农业改造

建立试点增强信心 积累经验全面铺开

“土改之后,大部分土地都回到农民手里,接下来怎么做?大家心里都没数。这时候党中央又下达了指示,要通过开展农业合作化运动,把农民组织起来,逐步走向集体化。”江门市政协原主席、原新会县委书记李立峰回忆道。

1954年春,江门市委、市政府在郊区的明星、红星、联合3个乡,联合31户农民搞起了农业互助合作社试点,并试办了3个初级农业合作社。仅1年时间,合作社就实现了大增产,社员收入也大幅提高。江门先是建立试点,成立了农业互助合作社,后来又组织了一批农业生产合作社,逐步把农业合作化推行高潮。

合作社试点建设的成果,增强了大家建社的信心和积极性,积累了经验。1954年秋收后,农业生产合作社数量扩大至8个,组织起来的农户达到农业人口的40%以上。到1955年,郊区初级农业合作社发展到19个,参加农业合作社的农民共1736户,占郊区总户数的48.8%。

至1956年底,江门郊区对农业的社会主义改造取得了全面胜利,由1955年春的19个低级社756户发展到36个高级社3445户,入社农户占全区总户数97.57%。

手工业改造

边整顿边发展 改造生产两不误

党的过渡时期总路线颁布后,江门的手工业合作化运动进入了普遍发展阶段。

1953年11月,江门市合作总社成立,统管手工业社、消费合作社和供销合作社,通过解决手工业供销问题,使手工业互助合作运动迅速铺开。到年底,全市新增3个手工业生产合作社,合作小组达11个,社员和组员共640人,占全市从业人员的15.01%。

1954年,江门市委确定了下半年手工业改造工作的方针,即“积极巩固和提高原有生产合作社,梳理榜样培育干部,整顿和健全原有供销生产小组,大力解决供销问题,有计划积极发展供销生产小组,创造条件重点组织生产合作社。”江门市委抓住解决手工业供销问题这个关键环节,使已建起的生产合作社稳步发展,这对吸引手工业者走向合作化起了积极作用。

到1955年,江门市手工业生产社联合社正式成立,通过不断增加集体公共积累,调节集体资金使用,助力全市手工业扩大再生产。1956年1月,江门市召开手工业者代表大会,统一认识,全市掀起了手工业合作化高潮,仅用2个月时间,全市65个行业都组织了起来,建立起合作社(组)63个,社员3762人。基本完成了对全市手工业的社会主义改造。

正是由于江门市委明确认识到合作化的目的是发展生产,在手工业社会主义改造过程中,重视解决合作社的生产困难,边整顿,边发展,虽然合作化进程慢了一些,但做到了改造和生产两不误。

资本主义工商业改造

全面摸查重拟计划 稳步推进公私合营

1954年,江门纸厂被确定为广东扩展合营的两个试点之一。江门市委前期进行了清理股权、发动工人等工作。到1954年6月,江门纸厂举行庆祝大会暨生产动员大会,正式宣布合营。

1954年7月,市国家资本主义办公室成立,专门负责工业合营。1955年,市国家资本主义办公室在对全市私营企业进行全面摸查后,重新拟定了江门私营工业改造计划,按照“先大后小,先重要后次要,先易后难,小型有条件的先后合并”的改造原则,有计划地稳步推进公私合营工作。

到1955年底,全市7个厂被改造为公私合营工厂,地方国营占50.66%,公私合营升为18.46%,私营下降至30.88%。

商业方面,江门于1954年上半年展开了对私营批发商的改造,主要以取代的方式为主,成立辅导转业委员会,辅导帮助私营批发商转向工业、手工业或零售。到1956年1月,江门市的资本主义工业115户、从业人员1668人,资本主义商业415户,从业人员2454人,全部参加了公私合营。

1956年1月28日,江门市人民委员会在工人体育场召开庆祝大会,时任市长吴孑仁宣布,江门市社会主义改造已取得全面胜利。

文/赵可义

图/市委党史研究室

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670