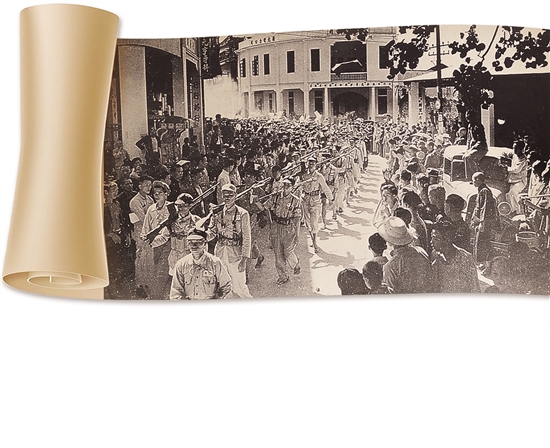

1949年10月24日,群众欢迎人民解放军进入江门。

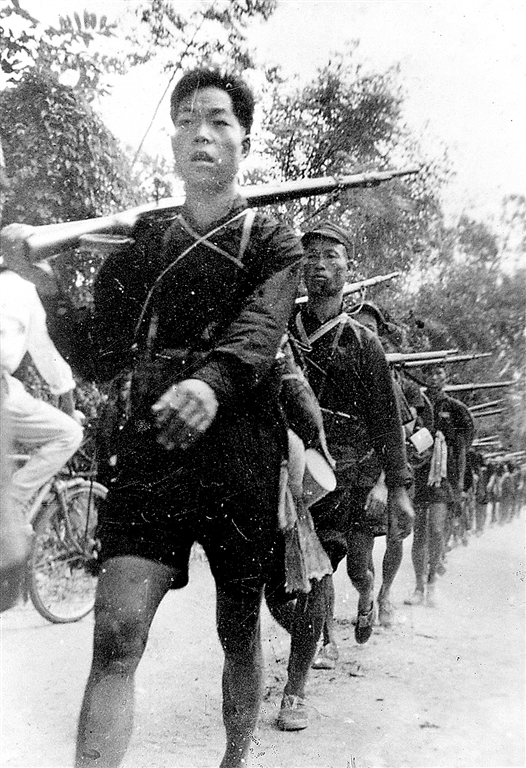

战士的英姿。

“和平解放江门那一天,我们部队进城时,非常有气势,迈着正步,扛着红旗,雄赳赳,气昂昂。群众也很热情,喊着‘共产党万岁’‘解放军同志好’等口号,拿着红旗,拍着手,场面十分热闹。”曾在粤中纵队第六支队新会独立团担任警卫员的谢新回忆说。

这一幕的背后,是侨乡江门在新民主主义革命时期,浴血奋斗几十年干革命的历史。

纵览新民主主义革命时期彪炳史册的历程,中共粤中、五邑地方组织和共产党人,肩负人民解放的历史重任,他们不惧风险考验,冲锋在前,战斗在国民党广东当局统治的心脏地带,带领人民接受了血与火的熔铸淬炼,创造了不朽的业绩。

在漫长的革命征途中,粤中、五邑党组织虽然屡遭敌人破坏或经受严重挫折,但共产党人始终坚定不移,百折不挠,前仆后继,站在斗争的前列,为民族的解放英勇奋斗。他们用对党和国家的忠贞,展示了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

A 大革命时期

推动国民革命运动深入发展

江门五邑地处广州外围、珠江三角洲西部,毗邻香港、澳门,华侨、港澳同胞众多,海外联系广泛,是广东党组织早期开展革命斗争的一个重要区域。

五四运动爆发后,马克思主义便在五邑地区广泛传播,为建立党、团组织奠定了基础。1922年三四月间,广东社会主义青年团新会分团成立,是全国最早建立的17个团组织之一。随后又建立了社会主义青年团粤区委直辖鹤山支部。新会团组织负责人陈日光,参加了1922年5月在广州召开的全国第一次劳动大会,列席了团的第一次全国代表大会开幕式。1924年春,中共粤区执委、团粤区执委领导人阮啸仙、刘尔崧到江(门)会(城)地区活动,在新会县发展了第一批共产党员。与此同时,上级指派一批共产党员到鹤山县活动。同年11月,中共新会支部、鹤山支部正式诞生,共有党员9名,其中新会6名,鹤山3名。中共新会、鹤山两支部,是五邑地区建立的首批中共地方组织,标志着五邑地区,特别是新会、鹤山两县的新民主主义革命斗争,有了中国共产党的指引和领导。

随着第一次国共合作的形成,国民革命运动在全国迅速掀起。广东成了大革命运动的策源地。中共新会、鹤山两支部按照上级指示,积极发展当地工农运动,推动国民革命运动深入开展。中共广东区委从领导机关和广州工人代表大会先后调派王强亚、李安等一批共产党员,到开平、台山发动工人斗争,开展工人运动;又通过广州农民运动讲习所,为五邑地区培训和输送了数十名农民运动骨干。从而大大加强了党对五邑工农运动的领导力量。1925年至1926年,五邑各地城镇、乡村,普遍成立了各级工会、农会,组织工人纠察队、农民自卫军,支援省港工人大罢工,为争取工农群众切身利益,不断掀起了反帝反封建斗争的浪潮。五邑党组织在领导当地工农运动中,得到了迅速发展扩大。先后于1926年秋又建立了中共江门支部和开平支部,1927年初建立了中共四邑地委(后改为五邑地委)和中共新会县委。全区党员已有80多人。在五邑党组织的推动下,全区工农运动风起云涌、轰轰烈烈,有力促进了国民革命运动的深入开展。

1927年4月,国民党蒋介石在上海发动“四一二”反革命政变。随后,江会地区发生“四一六”事件,一批共产党员、革命群众惨遭杀害,中共五邑地方组织陆续转入地下秘密活动,五邑地委、新会县委机关转移到澳门新桥一带,继续领导五邑人民的革命斗争。1927年9月,按照广东省委举行秋收暴动的指示,中共五邑地委发动恩平县“九一五”农民武装起义;12月,为配合广州起义,中共五邑地委策划五邑暴动,并成立了鹤山县苏维埃政府。虽然这些起义和暴动未能取得成功,但在斗争中,五邑党组织直接领导建立了“恩平县农民自卫军”和“广东工农革命军中路新会支队”等工农武装队伍,尝试了以革命武装反抗国民党反动派暴行的实践,总结了经验教训,锻炼了党的组织。

1928年1月,由于遭国民党反动派的几次猖狂镇压,中共五邑地方组织、尤其是五邑地委和新会县委,均遭到了相当程度的破坏。江会一带的共产党员不少已失散。五邑地委与各地党组织的联系渠道大都已经中断。加之反动派在江会的通缉、搜捕越来越频繁,党组织活动已难以开展。1928年至1929年间,为了恢复五邑地区党的组织和工农运动,中共广东省委多次派员到江门、会城一带,联络寻找失散的党员,帮助重建五邑党的领导机关,并一度恢复建立了中共新会县委和中共江门市委(后改为新会县委),统一领导五邑地区的革命斗争。省委还针对五邑工农运动复杂的斗争形势,连续向中共江门市委、新会县委、台山临时县委和恩平特支发出多次指示信,具体指导五邑各县工农运动的开展。此期间,先后有叶季壮、李安、程鸿博等担任五邑党组织的主要领导。然而,因反动势力破坏猖獗,广东省委多次努力恢复五邑党的组织和扭转工农运动危急局面的意图,最终未能实现。1932年以后,中共五邑地方组织完全停止了活动。直到1937年1月,在中共广州外县工委的指导、帮助下,才重建了中共江会支部,恢复了党组织在五邑地区的活动。

B 抗日战争时期

为粤中乃至全省抗战胜利作出重要贡献

1937年7月7日,七七事变爆发,全国危急!1938年3月30日,江门沦陷,4月2日,会城沦陷。危亡关头,中共地方党组织扛起侨乡抗战大旗,发动群众抗日救亡,把五邑爱国军民凝聚在抗日民族统一战线的旗帜下,众志成城,同仇敌忾,涌现出了一批批优秀共产党员,以及英勇无畏的爱国乡民。

抗日战争时期,五邑党组织得到了全面恢复和迅速发展。1938年8月,为加强对中共新会区工委、开平区工委、台山中心支部以及在恩平县活动的共产党员的统一领导,根据广东省委的决定,重建了中共四邑工委。同年10月,广州沦陷,广东省委领导机关从广州迁往粤北韶关,省委委员分散各地,实行分片领导。当月下旬,按照省委的紧急部署,省委委员罗范群疏散转移到五邑地区,随即在开平县的赤坎,宣布成立中共粤西南特委,领导粤西南片的党组织。翌年1月,粤西南特委又调整改称为中共粤中区特委,管辖新会、鹤山、开平、台山、恩平、阳江、阳春(后又增加高明、新兴)等县党组织。从此,粤中区日渐成为华南、广东党组织领导下的一个战略单位。粤中党组织领导机关先后设于开平、鹤山、江门、台山、三埠等地;罗范群、刘田夫、梁嘉、谢创等,先后为粤中党组织的主要领导人。

粤中党组织不断得到加强,逐渐建立、健全了各县县(工)委,并按照中共广东省委指示、部署,领导全区各级党组织,积极贯彻党的抗日民族统一战线,广泛动员民众,团结当地上层开明人士,争取五邑海外华侨、港澳同胞的支持,组织抗日救亡群众团体,推动全区抗日救亡运动蓬勃发展;实行全面抗战,积极组建和掌握乡村民众抗日自卫队,主动与地方当局守军团结协作,抗击了日军对新会、鹤山等县的入侵进攻。国民党顽固派掀起反共逆流后,粤中抗日斗争受到严重冲击,包括“抗先”中区区队在内的一批党组织领导的抗日群众团体,被勒令解散。粤中党组织按照上级指示,陆续将国统区内的县委以上领导机构改为特派员制,实行单线联系;布置党员深入社会,寻找公开合法的职业作掩护,实行勤业、勤学、勤交友的“三勤”方针,积累力量,以待时机。1944年10月,中共广东省临委、东江军政委员会,部署南(海)番(禺)中(山)顺(德)游击区指挥部,率珠江敌后抗日人民武装中区纵队,从中山县五桂山抗日根据地挺进粤中,以四邑为基础,开辟新的抗日游击区。粤中党组织密切配合,发动、依靠群众,迅速建立了新鹤、高明、台山3支抗日游击大队,进而与中区纵队合为一体,组建为广东人民抗日解放军,大力发展党领导的独立自主的敌后游击战争。

在极其艰难、复杂的斗争环境下,粤中党组织及其领导的抗日人民武装,坚持抗日的方向,继续向两阳云雾山一带发展。通过深入发动、宣传群众,坚持统战工作,团结争取包括国民党友军在内的各种抗日力量,将全区民众基本上动员起来,粉碎了国民党顽军一次次企图消灭抗日人民武装的阴谋,逐步开辟了以皂幕山区为活动基地,东到江会近郊,南至台山广海、大隆洞,西达云雾山区外围,北到西江南岸高要、高明一带广阔的抗日游击区,掀起了粤中人民抗日武装斗争的高潮。打击和牵制了盘踞江会、三埠、台城的5000多名日军,配合了华南、广东敌后抗日游击战争的开展。广东人民抗日解放军成为粤中抗日斗争的一面旗帜,部队扩大至下辖7个团,共1400余人;粤中党组织得到进一步的发展,至抗战胜利时,仅五邑、两阳7县的党员就有588名。粤中党组织和抗日人民武装高举抗日旗帜,冲破国民党顽军的猖狂进攻阻拦,坚持抗日到底直至胜利,为粤中乃至全省的抗日斗争,作出了重要的贡献。

C 解放战争时期

五邑人民彻底翻身解放

抗日战争胜利后,为争取全国的和平民主,按照中共中央和广东省委的斗争方针,粤中党组织及人民武装的主要领导,于1946年6月奉命执行北撤,随东江纵队撤往山东烟台解放区。粤中县以上党组织再次实行特派员制。全区暂停了党领导的公开武装斗争。原广东人民抗日解放军人员大部分安排复员,但也有140多名武装骨干留下,继续坚持分散隐蔽活动,这些人员后来在国民党反动派的迫害下,经历了极其艰难困苦的斗争,保存了粤中革命斗争的火种。

全国内战爆发后,粤中党组织在广东区党委、中共中央香港分局、华南分局的领导下,在粤中人民,包括华侨、侨眷、港澳同胞的大力支持下,迅速恢复全区公开武装斗争,重建粤中人民武装,以反“三征”(征兵、征粮、征税)为口号,放手发动群众,反击敌人的“清剿”进攻,掀起了全区大搞武装斗争的高潮,逐步扭转了斗争初期的被动局面。在反“清剿”中,粤中党组织广泛开展统战工作,团结争取了包括国民党县当局上层开明人士在内的各阶层进步力量,分化、瓦解了一批反动乡村政权,减少了对敌斗争中的阻力,加快了武装斗争的发展步伐。1948年10月至1949年5月,随着反“清剿”斗争的不断胜利,粤中党组织和人民武装逐渐掌握了对敌斗争的主动权。全区陆续形成了新高鹤、广阳、滨海、三罗4个游击活动区域,进而开辟建立了各区小游击根据地。中共粤中分委辖下成立了中共新高鹤地工委、中共广阳地委、中共三罗地工委、中共滨海地工委,以及一批县委、边区县委;粤中军分委辖下组建了直属主力团、新高鹤人民解放军总队、广东人民解放军广阳支队、粤中人民解放军滨海总队。粤中根据地、解放区内已诞生有12个县级人民政权。

1949年8月1日,粤中临时区党委、粤中纵队,在高明县合水圩附近,举行庆祝临时区党委和纵队成立的群众大会,对外公开了中国人民解放军粤中纵队成立及纵队的军政领导人。粤中区进入了迎接即将解放的斗争阶段。在临时区党委的领导下,全区军民按照中共中央华南分局的指示,积极做好接应南下大军入粤作战的准备工作。尤其是经过反扫荡、反抢掠的斗争,粉碎了敌人在粤中的最后垂死挣扎,占领解放了全区大部分农村,各区小游击根据地迅速连成一片,形成了乡村包围城镇的态势。为接应南下大军解放粤中创造了有利的条件,奠定了胜利的基础。同年10月中下旬,南下人民解放军二野四兵团奉命进入粤中追歼南逃之敌,粤中党组织和粤中纵队,广泛动员、组织群众,掀起迎军支前热潮,配合南下大军彻底歼灭了粤中当地残敌及企图经粤中向海南岛逃窜的敌刘安琪兵团。11月,粤中全境获得解放。粤中党组织和人民武装得到空前的发展。至全区解放时,区党委、地(工)委、县委三级党组织更加健全,基层支部在不少城镇、乡村、学校普遍建立。全区党员约达数千名,仅新高鹤地区的党员就有1400多人。粤中纵队扩大至16000多人,下辖4个支(总)队、两个独立团。粤中、五邑党组织领导全区人民终于实现了彻底的翻身解放。

文/黎禹君 唐梅芳

图/市委党史研究室

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670