李柏达讲起三益银信博物馆的银信故事如数家珍。周华东 摄

从银信的信封可窥当年中国社会状况之一斑。严建广 摄

从信中对房屋受损一事的处理态度,可见现代文明对华侨的影响。王鼎强 摄

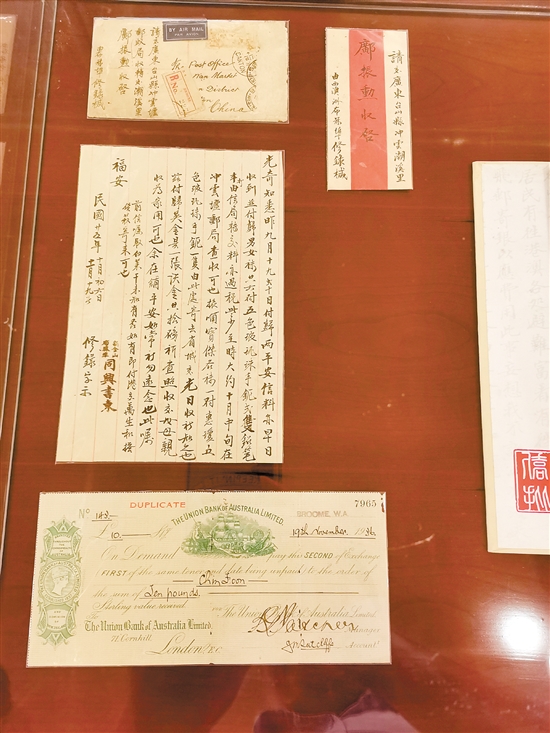

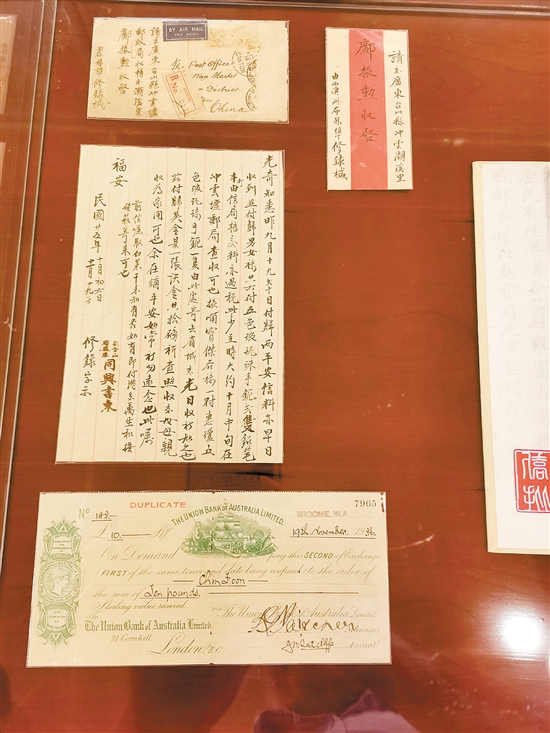

一封完整的银信包括信封、银信、支票等。 严建广 摄

开栏语

2020年10月,习近平总书记在广东考察时说:“华侨的一个重要特点就是爱国爱乡。他们在异乡历尽艰辛、艰苦创业,顽强地生存下来,站稳脚跟后,依然牵挂着自己的家乡和亲人,有一块钱寄一块钱,有十块钱寄十块钱。这就是中国人、中国文化、中国精神、中国心。”

在那被称为“跨越山海的家书”“穿越时空的记忆”的银信(侨批)之中就体现出了中国人、中国文化、中国精神、中国心。在一封封泛黄的银信中,我们仍能聆听到一个个动人的故事,感受到那一颗颗火热的赤子之心,品味到华侨百余年来亘古不变的家国情怀。

为讲好“华侨故事”“侨乡故事”,从本期起,本报推出“侨乡印记——探寻家族银信中的百年家国情”系列报道,敬请垂注。

走进台山市四九镇儒笏村,绕过村前的水泥路,穿过一段有着茂密林荫的泥沙路,两幢气势雄伟的碉楼矗立眼前。碉楼四周茂林成荫,修竹环抱,空气清新,令人顿觉心旷神怡。

两幢碉楼就是李柏达的三益银信博物馆,馆里有李柏达的家族银信(侨批),也有来自五邑地区和省内的银信。

李柏达是台山市集邮协会副会长,是我市最早的银信收藏者和研究者之一。数年来,李柏达潜心挖掘家族银信背后的故事,冀望通过家族银信管窥五邑华侨艰苦创业的历史和他们亘古不变的家国情怀,弘扬和传承“自立自强、开拓开放、爱国爱乡”的华侨精神。

“一封封泛黄的银信,记载着海外华侨艰难的奋斗史,诉说着异乡游子的思念之情,见证着侨乡社会的历史变迁,延续着中华民族的传统美德,是华侨史、金融史、家族史、侨乡社会史的印记。”李柏达说。

A 家族银信管窥时代变迁

1865年,在美国修筑太平洋铁路的工头、台山李氏宗亲李天沛回乡招募华工去美国修筑太平洋铁路。李柏达的高祖父李俊衍跟随其五叔父秀广一起去美国修筑铁路,成为一名铁路华工。

在太平洋铁路建成后,李俊衍留在了美国,用积累多年的血汗钱在旧金山唐人街开了一间杂货店。多年后,在去美国之路行不通的情况下,李俊衍选择将长子李云宏移民古巴。之后,李云宏的弟弟、二儿子等也陆续前往古巴谋生。

“从高祖父开始,我们家族就开始了海外谋生、奋斗的历史。”李柏达说,“2003年,在一次参观亚洲集邮展览时,我无意中发现了一些红条信封,一看,竟然是来自家乡的,我想起家里也有不少这样的信。从那时起,我便开始关注、收藏、研究这些银信。”

三益银信博物馆里珍藏着以古巴华侨代表李云宏宗族的家书为主。这些家书,有的是李云宏以及兄弟对家中晚辈的谆谆教导、苦心告诫,希望他们保持团结和气、勤俭节约的美德;有的是李云宏宗族对家乡子弟读书教育问题的关心;有的是李云宏对家乡人民的冀望,希望乡民能用开拓创新的思想,改变家乡贫穷落后的面貌,建设美好幸福家园;有的是李云宏宗亲对祖国革命、建设事业的支持和关心。品读李家的银信,我们可以从侧面看到中国社会的历史变迁。

“尽管五邑地区的银信来自海外不同的国家和地区,写信的人来自不同的家族。但是,他们当年的境遇颇为相似:为了谋生前往海外,在海外辛勤劳动,只为让家里人生活得好一点,过得幸福;他们关注祖国、关注家乡,爱国爱乡;他们有一颗包容的心,向先进文化学习等等。”五邑大学广东华侨文化研究院石坚平教授说,“李云宏家族的银信并不仅仅代表他们家族的人生经历、心路历程。从一个家族的银信中,我们可以管窥时代变迁,感受到华侨身上亘古不变的家国情怀。”

B 每封家书都是一个故事

“启者,付上美纸一张,申银伍拾元,祈查照收,与应家用得。接此信早日回音,免至相望。信皮来回门牌假造,切不可使用寄来。”在三益银信博物馆,有一封古巴禁汇时期华侨李维亮假造门牌寄给台山家人的银信,落款是“无名字付汝知”。

李柏达介绍,当年受古巴禁汇政策影响,每年每人只能寄一次华侨汇款,且金额有限。华侨李维亮心系家人,利用假的姓名和地址私寄银信。“这在当时是违法行为,但海外华侨担心家人生活窘迫,冒着风险私寄银信,足见华侨对家乡亲人的深切牵挂。”他说。

邑人出国以后就背上了赡养亲属、接济兄弟姐妹的责任,所以不管自己在海外如何,一定要定期寄钱回乡解决亲属的生活费用问题。

而细品每一封银信,尽管里面可能是只言片语,然而你会发现,每封银信背后都有一个故事,有着一样的主题:爱国、爱乡、爱家。

“人生在世,须要守慎德行,切勿乱作行为。人伦不固(顾),太过不及乱做(也)。”“当今青年,务求艺业为根本,择善而从,立定志向。莫论何等艺术工作,维护长策之际,切勿变更。”“我们有了那群受尽人间所有苦难的知识者群来领导建立人民主权,建立一个新的画(划)时代的自由独立的国家。我就很快地愿意回来共同受苦了……”在银信中,华侨们如是说。

五邑大学广东华侨文化研究院院长刘进教授在《台山银信》一书中说:“大量银信的输入,必然会携带着西方发达资本主义国家的物质和精神文化进入台山,从而带来台山社会从物质、制度到思想层面的种种变迁。”

李云宏于1935年6月14日写给家人的信中说:“列位父兄、公、伯、叔、兄弟:衍藩家弟造屋当日有言,汝安心不能破坏我屋,如若系有损择破坏何处,照常建筑好为要……今其砖力过重择坏我新屋,损伤甚大,劳烦本乡各姓各家父兄、公、伯、叔、兄弟老幼,即速取决……云宏主意,不受银一文,免于伤和气,免至日后两家多言,现下见衍藩反心,不能承担建筑我新屋破坏,不合理也。”

李柏达介绍,这封信是当年李云宏收到家乡亲人来信,得知自己回乡建的新屋遭受意外损毁,心里痛苦万分。“然而,长期在海外飘零、接受中西方文化洗礼、饱经风雨的他,遇事不乱,处变不惊。他在给家乡亲人的回信中提出了合情合理的赔偿方案,并强调‘免于伤和气’,防止今后大家有争议,让大家能够‘一团和气’。”他说,“当时的海外华侨能够采用众人取决这种具有民主因素的方法去化解社会矛盾,实属难得。”

这样的故事还有很多……

C 那些被湮没的银信背后的故事

尽管近年来银信逐渐为社会所知晓,然而,在李柏达等人看来,其实,对银信的了解并不那么全面。

“我们现在常说的银信,其实只是一个完整银信中的一部分,或者说只是银信中的家书。”江门民间银信收藏家罗达全说,“一封完整的银信包括信封、银信、支票等。不仅银信本身有丰富的内涵,而且从信封等方面,我们也可以了解更多信息。”

三益银信博物馆里收藏着一封1941年9月从古巴寄往台山的信。在信封上,不仅有古巴的邮戳,还有缅甸的邮戳,也有台山的邮戳。“从邮戳来看,当年,这封信从古巴寄出,经过缅甸,进入中国云南,之后才寄到台山。”李柏达说,“一封信的邮路为什么这么曲折?那是因为当年太平洋战争爆发后,‘驼峰航线’成为五邑银信唯一一条生命线。这是一条悲壮的空运航线,飞机失事、银信丢失是常事。即使邮寄之路历经艰辛,完全不能保证能顺利寄回家乡,但海外华侨仍拼命往家里寄钱。真可谓是:血迹斑斑侨乡史,银信铭记家国恨。”

说到那些被湮没的银信背后的故事,罗达全表示,其实还有很多。“比如当年有些银信通过银号传递,而在这个过程中,产生了‘巡城马’这个职业,他们身上体现的诚信精神,当年‘巡城马’诚信体系如何建设,这些在银信里或银信传递过程中都有体现。”他说,“此外,还有创新的故事、团结的故事,等等,这里面都蕴含着浓浓的家国情怀。”

策划:刘运华 叶桃 统筹:王平强 严建广 文/严建广 王鼎强

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670