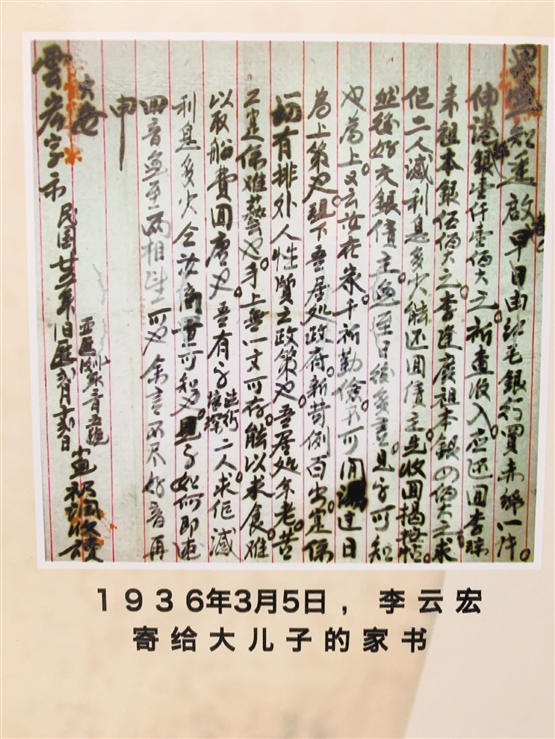

1936年3月5日,李云宏寄给大儿子的家书。朱磊磊翻拍

华侨劝诫子女、后辈要认真读书。朱磊磊翻拍

排球改变了当年“金山少”的恶习,如今,排球也成为当地特色的全民体育运动项目。陈方欢摄

“爱其子而不教,犹为不爱也。”不管在哪个时期,父母教育子女读书上进的传统始终如一,永远不变,做父母的都盼望自己的孩子出人头地、出类拔萃。而这种望子成龙的期盼,对于百年前在大洋彼岸艰难谋生的五邑华侨来说,尤为强烈。

早年间,老一辈华侨大多家境贫寒,没有什么文化。后来他们远渡重洋,漂泊他乡,却因为文化程度普遍不高,给生活和工作造成诸多不便。他们深知教育的重要性,如今我们翻阅侨批,在其中都可以看到不少华侨不管自己多困难,也会想方设法寄回钱款供后辈读书,并且勉励家中年轻一代要好好读书,学好本领。

策划:刘运华 叶桃 统筹:王平强 严建广 文/朱磊磊

异国他乡谋生不易

牵挂家中儿女教育

100多年前,大量无以为生的五邑华侨先民远赴国外谋生,迎着狂风挨过巨浪,兜兜转转来到大洋彼岸。顽强的他们,靠着惊人意志力,在那个陌生的地方扎根生长。然而,由于当时祖国的贫弱,再加上自身经济、文化水平也有限,他们往往做着最辛苦的工作,却难以得到应有的尊重。

“现在大家印象中的华侨都很风光,回来捐钱捐物什么的很多,但起初他们过的都是苦日子。”银信收藏研究者李柏达介绍,他的父辈也是当时去海外谋生的华侨中的一员,早年间也为了生存受尽磨难。那时候华侨华人中的绝大部分是贫苦的农民,既无资金,也没有专业技术,只能从事一些底层职业,开餐馆、理发、摆地摊、开小店、倒腾小买卖,这是很多华侨华人海外创业初期的经历。“剃刀、剪刀、菜刀,成为初到异国他乡的华侨华人谋生的主要方式,许多老华侨靠着‘三把刀’白手起家,艰苦奋斗。”李柏达说。

大部分华侨都是因为家贫才远渡重洋谋生,但到达外国之后,却发现并不是想象中的满地黄金,没什么学识,很多工作做不了,只能靠出卖苦力为生,每天辛苦不说,还很难存钱寄回家。很多华侨为此十分苦闷,也悟出了只有读书才是最好的出路,在书信中也时常告知家乡的下一代要认真读书。

虽远隔重洋,但五邑华侨对家乡子女的舐犊之情丝毫不减,经常通过侨批(银信)进行“远程”教育,反复叮嘱他们要认真读书,精通一门技艺,堂堂正正做人。华侨谭裔慈在信中教育儿子说:“儿读书科目太多,其不甚重要者,可以少下功夫,而以国文、英文、算术、珠算等为注重,余如手工、图画、音乐等可减少时间,以温习较重要之科目,盖人之精神之力有限,当然不能事善并美,只求其较为重要者下一番功夫,则较为易于进步也。”

正因为深知读书上进的重要性,华侨对家乡后辈在学业上的支持都是不遗余力的。不管自己赚钱有多艰难,他们依然会尽力为家乡后辈寄回教育经费。

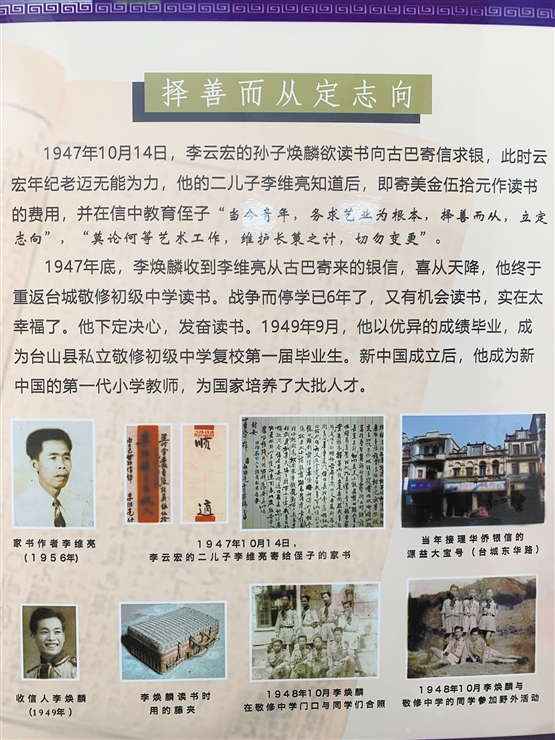

1947年10月14日,华侨李云宏的孙子李焕麟欲读书,向古巴寄信求银,此时云宏年纪老迈无能为力,他的二儿子李维亮知道后,即寄美金伍拾元作为读书费用,并在信中教育侄子“当今青年,务求艺业为根本,择善而从,立定志向”“莫论何等艺术工作,维护长策之计,切勿变更”。

1947年底,李焕麟收到李维亮从古巴寄来的银信,喜出望外,并终于重返台城敬修初级中学读书。李焕麟下定决心,发奋读书。1949年9月,他以优异的成绩毕业,成为台山县私立敬修初级中学复校第一届毕业生。新中国成立后,他更是成为新中国第一代小学教师,为国家培养了大批人才。

很多华侨都和李维亮一样重视子女的读书,在家书中总是千叮咛万嘱咐,希望儿女们勤奋向学。一些华侨还把子女带到美国等地接受教育,他们学习英文,有机会在美国的大学或专门的职业学校里读书,然后再回中国谋取社会地位较高的职位,如公务员、大学教师、工程师等。还有不少华侨子弟在美国学习航空本领,抗日战争时期,这些华侨纷纷回国支援祖国抗战,一些华侨子弟甚至献出了年轻的宝贵生命。

用排球改变“金山少”

全民健身热风行至今

然而,由于华侨常年在外辛劳,对家乡子弟的教育鞭长莫及,一些华侨子弟染上了游手好闲、好逸恶劳甚至沉迷烟赌的恶习。

民国时期,台山曾流行这样的一首民谣:“吃爷饭,穿爷衣,唔风流快活等到何时。”成千上万的华侨前赴后继出洋去海外谋生,为了家庭与下一代有更好的未来辛苦拼搏。随着银信寄回了大量的侨汇,不仅促进了侨乡社会的富裕繁荣,还滋生了一批不求进取、好吃懒做、挥霍无度的“金山少”。

“当时不少台山华侨都是去旧金山谋生,通过自己的努力,让他们的子女过上了富裕的侨眷生活。但有些华侨子弟不思进取,不但没有好好在家学习,而是染上了吃、喝、嫖、赌等恶习,被人戏称为‘金山少’。”李柏达表示,侨汇繁荣了侨乡,但是也养成了一些“金山少”,他们游手好闲,好吃懒做,成为侨乡的寄生虫。“父赚钱,仔享福”,是那时部分华侨家庭的写照,这是在外辛苦奋斗的华侨最不愿意见到的一幕。

1936年3月5日,李云宏寄信银1100元回家,同时在信件中告诫在乡的儿子“在家千祈勤俭,不可闲汤(荡)过日为上策”。李云宏在海外飘零30多年,饱经沧桑,深知五邑侨乡社会的恶习,所以当寄钱回乡时,他仔细叮嘱儿子在家乡千万要勤俭节约,不能闲游散荡过日子,可见其一片苦心。

为了避免孩子沾染上当时社会流行的恶习,华侨们也是煞费苦心,想了不少办法。1913年,一位台山籍谭姓华侨回乡过春节,顺便带给在广州的儿子和他的同学一些排球。第二年暑假,这些排球又经由那些在广州读书的台山华侨子弟之手,带回了台山。从此,排球这项运动便在台山落地生根,飞速发展。

“台山排球的发展,离不开华侨的支持。”以台山排球为主题的长篇小说《台山排球故事》作者岑向权介绍,“一是当时华侨们为了避免孩子沾染恶习,鼓励子女参与排球,并出资组建队伍、奖励优胜者,或者购买球、球网等。二是当时的华侨有钱,有经济能力支持这么做。”

在华侨的支持下,20世纪30年代以来,台山几乎“村村有排球场,村村有排球队”,每年举办众多比赛,也培养出了大批排球名将和教练员。20世纪50年代,台山排球更是迎来了一个“黄金时代”。据统计,1953年,台山县有60支排球队,以后逐年递增。1956年,全县排球队超过200支,1957年更是猛增到2000支。1958年以后,参加排球运动的工人、农民、学生超过10万人。

排球运动迅速发展的同时,也培养出了大批排球名将和教练员。据不完全统计,新中国成立以来,台山共输送了23名国家排球队队员和500多名全国各省市排球专业队与高等院校排球队的运动员,有60多人达到国家运动健将称号,台山因此也赢得了“全国排球半台山”“无台不成排”的美誉,成为台山人引以为豪的一张名片。

近两年,凭借高水平的体育场馆和赛事承办能力,包括世界排球联赛、全国女子排球锦标赛等高水平排球赛事越来越多地在江门举办,可以说,排球运动是侨乡体育事业发展的一个缩影。而这一切的开始,可能只是一位华侨父亲为了不让孩子走上歪路,无意间促成的一件幸事。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670