台山华侨中学的前身为台山女师。朱磊磊摄

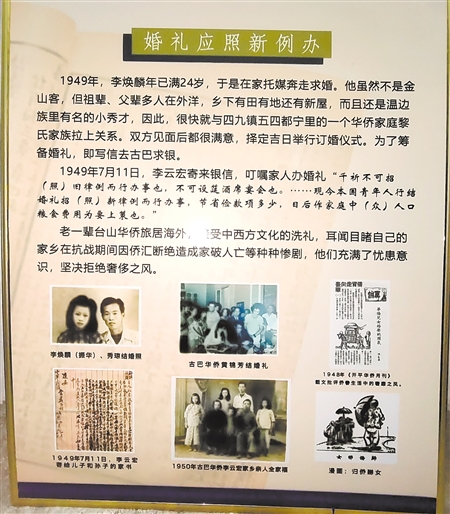

华侨回国后,还会做出表率,自己或后辈均举行新式婚礼,从而让新式婚礼得以推广。张华炽翻拍

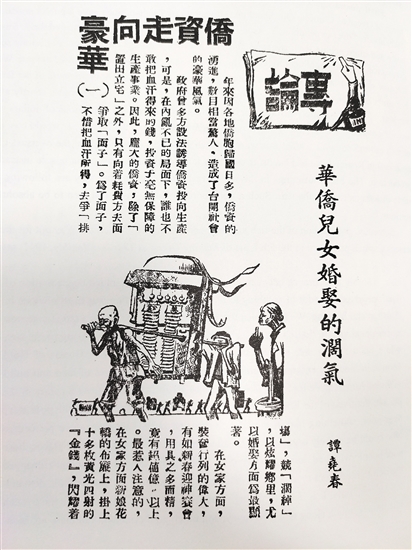

侨刊乡讯上关于家乡婚姻习俗的讨论。张华炽翻拍

“虽(须)要从俭取办,不要铺张浪费,用心供养小孩,才能让孩子健康成长。”在20世纪上半叶,身在古巴的台山华侨李心礽在得知家中要操办喜事时,因担心家人沿用陋习,过度铺张,于是写了一封银信,告诫家人从俭取办,不要铺张浪费。

民间银信研究者李柏达说,因为过去华侨走出国门,开眼看世界,吸取了不少现代思想。他们会将自己吸收到的思想在银信的只言片语中传回家乡。

策划/刘运华 叶桃

统筹/王平强 严建广

文/张华炽

A 从过去铺张浪费 到提倡一切从俭

如今,若是与耄耋之年的侨乡长者闲聊,或许能从他们的回忆里找到当年侨乡盛行的婚礼习俗:哭婚。所谓哭婚,也叫“哭出嫁”“哭嫁囡”“哭轿”,是一种在当地盛行的传统婚姻习俗。

据老人介绍,哭嫁一般从新娘出嫁前大概一个礼拜左右开启哭唱序幕。不过,开始时都是断断续续进行的,可以自由地哭。亲族乡邻前来送礼看望,谁来就哭谁,作道谢之礼节。喜期的前一天晚上到第二天上轿时,哭嫁达到高潮。这段时间的哭唱必须按照传统习俗进行,不能乱哭。谁不会哭,就会被别人嘲笑甚至歧视,所耗费的时间、金钱让人咋舌。

“排场要大,宴席要多,不然就是家里没本事,不行。”李伯今年80多岁,小时看过哭婚的场面,让他记忆深刻。不过,李伯表示,哭婚的意思是告诉女子已成为丈夫附属品。“就是告诉出嫁的姑娘,你以后就是夫家的人,要听婆婆的话,听丈夫的话,讲三从四德。”李伯说。

随着越来越多的五邑人民漂泊海外,他们传回来的现代思想逐渐影响着五邑人的观念。量入为出、不可浪费,是华侨在给家人银信里常挂在嘴边的话。这既有他们身在异国挣钱不易的艰辛,也有他们受到国外不好面子作风的影响。

以婚礼而言,有些华侨回国后,还会做出表率,自己或后辈均举行新式婚礼,从而让新式婚礼得以推广。在1948年《开平华侨月刊》中,一篇抨击侨乡婚嫁的专论,其中就倡导办节俭婚姻,勿让豪奢之风盛行。

B 婚姻观念转变 女子上学求知

李柏达表示,在有华侨的家庭,女性地位的觉醒来得更早:“除了简化了婚礼程序,还带来了新的婚姻观念,即妻子不是丈夫的附属品,而是家庭中的一分子。因此,一些华侨家庭还会送自己的儿媳妇去读书,学习知识。”因为华侨家庭的开明,女子求学、开展女子教育也逐渐盛行起来。

民国《开平县志》记载,“自洋风四簸”,开平县的风俗为之一变,“习俗如衣服喜番装,饮食重西餐之类;礼节如婚姻讲由,拜跪改鞠躬之类”,即使是变化最缓慢的语言,“变异亦不免矣”。在百姓的日常语中,也掺杂着华侨带来的用粤语翻译英语词汇而来的词语。

在台山三益银信博物馆,展出了李柏达祖辈李云宏一封银信。银信一如既往地问候家中情况后,特意指出,此次银汇中有一部分是长孙焕麟的学费,还有一部分是幼女金足的学费,并特意交代女儿上学的事情。这与当时“女子无才便是德”的思想大相径庭。

说起女子读书,不得不说台山女子师范学校。20世纪初期,台山“学校如林,然大都偏重男学”。清朝末年,台山开始建立县立女子小学,后发展成为县乡村女子师范学校。但学校没有固定校址,设施简陋,时任校长陈婉华女士决定出洋募捐。而身在海外,深知女子教育重要性的华侨纷纷响应,不但捐资支持,在与家人的银信当中,也鼓励家中的女性上学求知。在华侨的大力支持下,女子师范学校终于有了固定的校址,求学的女子也有了遮风挡雨的校舍。而如今的台山华侨中学的前身即为台山女师。

据五邑大学广东侨乡文化研究院的专家介绍,当年,侨乡男子多出外谋生,家中操劳家长里短的基本依靠妇女,妇女的文化素质可以说是决定故乡家庭发展的重要因素。因此,妇女儿童的教育问题始终萦绕在所有华侨的心头。

澳大利亚华侨袁叶丽就是其中一个代表。1922年,身在外国的袁叶丽得知家中妻子梁兰香想入女学读书,他在给儿子的银信中表示:“汝母亲所言意欲入女学读书一事,予赞成此事。即日禀汝母亲知,早日入女学读书,专心向学,自然有进步。”

正是如此,当陈婉华以诚挚周全、入情入理的方式和精神向海外华侨募款,自然能拨动他们的心弦,得到侨胞的热烈响应。

C 过去顽固守旧 后来求新求变

正如李柏达先辈李云宏回乡建新房时题的字“世界维新”一样,无数华侨期盼家乡人民有开拓创新的新思想,改变家乡贫穷落后的面貌,建设一个现代的新侨乡。

有学者认为,因人流、物流、信息流频繁地互动,五邑人民的思想观念发生了很大的变化,侨乡民众大多以世界、开放、包容的心态看待事物。从语言、服饰、生活方式、礼俗等方面都有着西方文化的影子。

以台山话为例,其中就有很多外来语,就是华侨对西方新生事物以台山话的发音翻译引进来的。此外,华侨积极在家乡兴办教育,热心资助子弟接受中西高层次教育,甚至一些华侨支持妻子进校求学,五邑人因此以更高的层次走向全省、全国和全世界。社会生活中,西装领带等比较洋味十足的时尚是五邑青年的向往和追求。如抗战胜利后,台山一些大的墟镇流行着当时只有上海、广州等沿海大城市才有的时尚装饰:男青年穿白西装、打花领结、着白皮鞋;摩登小姐则着薄花绸旗袍,戴遮阳镜,染红指甲的纤纤玉手携带着红色的玻璃手袋,衬上浅红色的高跟鞋。就连许多青年举办的婚礼也是中西合璧的。

同时,有学者指出,五邑侨乡的思想观念改变,侨刊或许功不可没。清末民国时期,在海外华侨的倡导和资助下,五邑侨乡民间出版了大量地域性、家族性的刊物。这些杂志的读者主要是海外华侨、港澳乡亲和本地民众,故被称为“侨刊乡讯”,因为其中登载大量的五邑华侨家族、村庄和县域的新闻,深受那个交通通信迟缓时代华侨的珍爱。据相关统计,1949年前,五邑各县的侨刊数量达100多种,其中台山县就有127种,开平25种,新会26种。这些侨刊有不少是月刊,甚至有些曾经成为旬刊、周刊。

创办侨刊还有一个目的,就是改良地方风俗,传播现代思想和文化。譬如,经常对地方教育存在的问题提出建议,对社会中残存的迷信风水、奢侈浪费等进行抨击,提出改良的办法。

此外,为使家乡人民的思想观念进步,华侨还乐于资助家乡举办书报社,充实侨乡人民的精神食粮。其中,较为有名的是台山市斗山镇中礼的“永和书报社”。据了解,该社创办人为归侨陈玉祥,他发现家乡青年醉心吃喝玩乐,已有堕落之症状,因此设立书社提倡健康的文化生活,以“聊尽人群互助之责任,作积极救人之筹措”。他在海外接受的现代思想,随着书报潜移默化地改造着五邑侨乡青年,让他们的思想一度走在时代的最前沿。

五邑华侨先辈多是一些文化素质不高的农民,然而他们面对文明思想并不保守。他们以主动的姿态吸纳现代文明,伴随着侨汇源源输入家乡,犹如给湖水投下一枚枚石子,掀起一圈圈的涟漪。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670