位于台城商业城前的陈宜禧铜像。

李锦记大道。

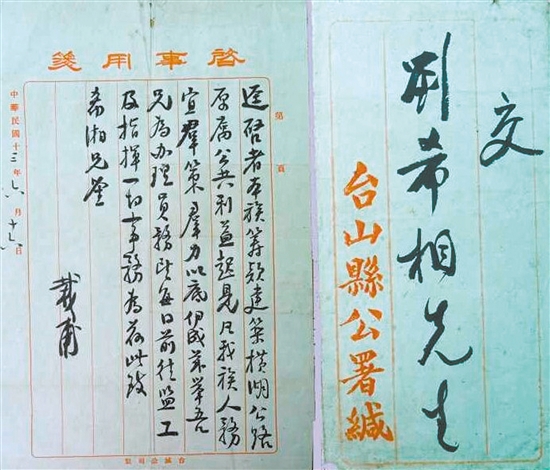

时任台山县县长刘载甫写信讨论修筑公路事宜。

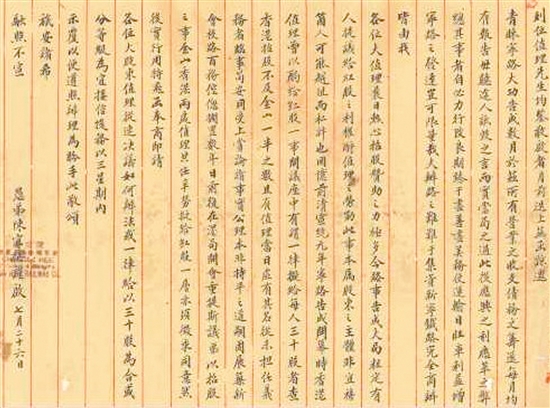

陈宜禧写给新宁铁路驻金山列位值理的信。

“姑婆嫁入大隆洞,二年一回,返村探公公,只因身在深山中。姑妈结婚五羊城,两年之久,探亲回三次,好彩身居大城市。姐姐加拿大嫁人,一年两次,回唐山探亲,天涯犹似在毗邻。”一首《嫁人交通谣》,道尽当年侨乡交通巨变。

清末民初,五邑大地水陆纵横交错阻隔,交通并不通畅。为扭转交通落后的状况,以陈宜禧为代表的华侨们既出资又出力,通过银信等方式募集股银,筹建铁路、公路,大大改善了五邑地区交通落后状况。

交通建设不仅成为当时经济发展的主要动力,也极大地加快了侨汇、物资的流通速度,使银信业务能迅速遍布侨乡每个角落。

A 修铁路华侨同心合力

每天从早到晚,台山台城商业城前,车辆川流不息,这里曾是新宁铁路宁城站。广场前面,有一尊铜像屹立于此,它经历百年仍向世人诉说着当年的故事。在五邑历史上,致力于交通建设功绩最大者,首推陈宜禧。他早年参与修筑北太平洋铁路,深感要繁荣家乡、发展经济,必须要交通便捷。

当时陈宜禧家乡台山是怎么一种交通状况呢?据《新宁杂志》记载:地方辽阔,水路不通,行路之难,甚于登天,由新昌至宁城,经一日之程,广海都斛,八十里之远,日余方可到,来往省港阅数日跋涉之余,其艰苦之情,不堪回首。

在侨胞们的拳拳爱国爱乡之情的支持下,新宁铁路于1906年开工建设,1909年斗山至公益段建成通车,1917年筑至江门北街,1920年又筑成台城白沙的铁路支线,全路总长133公里。新宁铁路建成后,从江门北街至台山,当天可达。从世界各地输送的商品、建筑材料源源输入侨乡大地,五邑的圩镇呈现出一派欣欣向荣的景象。

“新宁铁路的建成也给银信的传递带来了不同的变化,新宁铁路成立有火车邮局,经新宁铁路运载的银信日渐增多,收发的速度也加快。”民间银信研究者李柏达对此曾深入研究,他举例说,一封1932年香港寄往台山的银信,11月28日由香港新成利号托水客将担保信及鹿尾巴等珍贵药材带出,12月1日就由“阳—宁(二)”火车邮局转寄,当日到达大江邮局转交大江镇之生堂定号收,通过信局与火车邮局接驳,完成银信寄递的全过程。

此外,作为带银信的邮差“巡城马”,新宁铁路也给予乘车半价优惠,以此减轻寄递银信的成本,也加快了银信传递的速度。

筹建新宁铁路的一举一动牵动侨乡,因此也成为华侨们银信中关心的事项。在台山民间收藏家关翌春家里,收藏有一封华人子旋1917年写给家乡父亲的银信。3000多字的信件里,写信人先问候了家里长短,后又写到当时经济情况、口供纸之事,里面还特别提到新宁铁路股份事宜。在信中,他说:“前日云及培森母亲在家,欲想将新宁铁路股份售卖,未知此事实否,委若以果实有此事,子新在家告诉世扩伯阻止其将父之股份售卖。”

“从信中我们得知,子旋家祖父留下新宁铁路股本二部,他写信给家里人说如果世伯家要卖就只能卖他那份,自家那份留着不能卖,强烈表达其对新宁铁路前景的看好。”关翌春说。

像子旋这种跳出家乡看家乡发展的眼光,恰如新宁铁路总经理陈宜禧写给新宁铁路驻金山列位值理的银信中所看到的光明前景一样:“后应与之利,应革之弊,总其事者自必力行,改良期臻于尽善尽美,务使运输日旺,车利日增,宁路之发达岂可限量哉。”

B 建公路侨乡蔚然成风

新宁铁路的修建如打通侨乡大地交通的“任督二脉”,内联外通的交通“脊梁”自此延伸。

据史料记载,1911年以前,五邑地区除很少几条约宽2.4米、中间有单纯铺石路面的普通道路外,几乎无公路,地区内部交通在很大程度上依赖为数众多的江河、运河及内河的舟楫运输。

五邑大学广东侨乡文化研究院院长刘进教授研究发现,那时华侨修建公路蔚然成风,当时侨乡筑路的资金多来源于华侨资金,例如有华侨直接捐助家乡建筑公路的。像台山白沙镇旅泰国富商马立群,他为纪念先父,捐资白银15万元,修通了从长江圩至白沙圩长6公里的公路,命名为“马棠政公路”。还建了两座桥梁,分别以母亲和庶母的名字命为“琼仙桥”和“丽珍桥”。侨胞们把修桥筑路视为造福家乡的善举。

此外,更多的民间筑路方法是通过募资设立股份制公司形式进行。这往往由当地具有一定实力和名望的商人,通过在刊物上打广告向海外华侨进行股银募集。华侨们就通过银信寄给香港代理商号这种方式进行认股。1923年,台山侨商李金照组建了“台山金属行车公司”,以股份制形式集资建公路,同时承包台荻等线路运输业务。正如新宁铁路那样,华侨参股投资公路建设,既有投资的动机,也充满着爱国爱乡之情。

刘进认为当时修路主要有两种方式:一种是华侨民间筑路,另一种是政府主导。修筑交通要道是当时主官关心的紧要事宜。在台山银信博物馆就有这样一封信,1924年6月,时任台山县县长刘栽甫就给族人刘希相写信,讨论筹款修筑公路事宜:“本族筹建筑横湖公路原属公共利益,凡我族人务宜群策群力以底,保成此举,吾兄为办理员,务必每日前往监工及指挥一切事务。”

台山银信博物馆工作人员林新玉告诉记者,刘栽甫就任期间,正逢华侨建设家乡愿望浓、侨汇丰厚的黄金时代。他成立工务局,选贤上海工业专门学校毕业的邑人谭铁肩任工务局长,并公布鼓励县人筑路章程十五条。拆城垣,辟马路。1921年,台山开始筹建公路,到了1937年,该县建成公路达400多公里。

这期间,五邑城乡间,江会公路、江佛新会段、新会—台山公路、新会—鹤山公路等五邑各地的省道、县道、乡道等一大批公路相继建成。以新宁铁路为枢纽,与公路网络和水路网络相结合,较为完备便捷的交通路网初步建成。

C 修桥筑路热情至今不减

新中国成立后,海外华侨华人与家乡的亲人们信息交流仍旧十分频繁。他们一直关注着祖国的建设、发展,并通过各种方式回馈祖国,为祖国繁荣昌盛贡献自己的力量。

修桥筑路更是五邑侨胞回报家乡的重要方式,特别在改革开放初期招商引资阶段,侨胞捐资修路的热情非常高涨。其中,台山籍侨胞黄道益、新会籍侨胞李文达是典型代表。

祖籍台山的旅港实业家黄道益,不仅在台山铺筑朗溪、朗南、马石、南朗、深水桥等多条水泥乡道,还捐资给开平赤水镇琦盛、木湖、茶坑、黄狮坑、旗尾等地建水泥大道。“父母为我改名为道益,就是要我事业有成后,尽力修道路、办公益。”黄道益不止一次曾对媒体这样表示。

祖籍新会的著名香港企业家李文达在2011年以李锦记集团名义,捐资6800万元建设了李文达大桥和无限极大桥,改善路面交通阻塞状况,纾解民困。

陈宜禧路、舜德路、李锦记大道、黄克兢大桥……如今在五邑田地,由五邑侨胞捐资兴建、以五邑侨胞命名的道路、桥梁数不胜数。据不完全数据统计,改革开放以来,华侨在五邑地区兴建桥梁达800多座,道路3500公里以上。

百年风雨涤荡,数不尽华人传奇,道不尽爱国之心。一座座桥梁,一条条道路,正如华侨的一座座丰碑。

策划/刘运华 叶桃

统筹/王平强 严建广

文/林立竣 图/林立竣 朱磊磊

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670