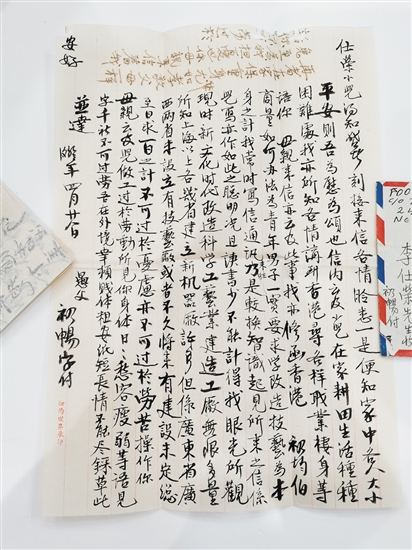

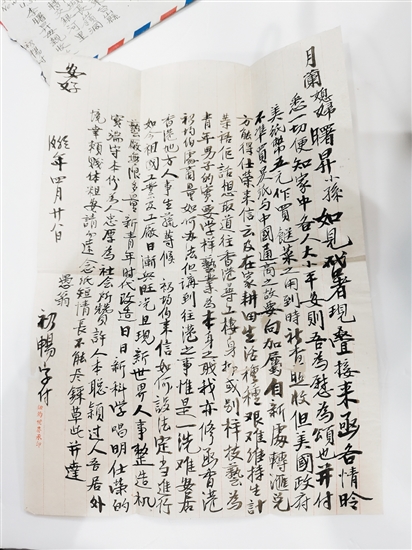

李礽畅写给儿子和媳妇的信。

□文/图 江门日报记者 严建广

新中国成立后,在民族独立、人民解放的基础上,工业化步伐逐渐加快。

20世纪50年代末,了解到新中国工业化建设成就卓然,面对儿子因家乡发展中存在的短暂困难而带来的烦恼,身在他国、心系新中国、有远见的华侨写信勉励在家乡的儿子:“日求百之计,不可过于忧虑”“求学改造技艺为本身之计”……

工业化建设突飞猛进

自19世纪中叶西方列强以炮舰打开中国的大门后,在苦难深重的中国实现工业化,成为海内外无数仁人志士的梦想。但是,在晚清政府、北洋军阀及国民党统治时代,由于帝国主义的侵略,以及统治者及官办企业的管理混乱、风气腐败,实现工业化的梦想始终无法实现。

直到新中国成立后,在中国共产党的领导下,我国工业化建设突飞猛进。国家统计局2009年发布的《新中国60年报告:从一穷二白到现代工业体系的跨越》显示,1949—1952年,我国工业总产值由140亿元增加到343亿元,年均增长34.8%。在整个“一五”期间,我国工业生产取得了巨大成就,其中最突出的标志是建设了以156项重点工程为核心的近千个工业项目。在这些骨干项目的带动下,中国大地上史无前例地形成了独立自主的工业体系雏形,奠定了社会主义工业化的初步基础。

“身在他国、心系祖国的华侨时刻关注着新中国的发展。”五邑大学广东侨乡文化研究院院长、教授刘进说:“他们虽然可能无法直接参与、感受新中国工业化建设,但是会通过家人间书信往来、媒体宣传等了解相关情况。”

台山民间收藏家关翌春收藏了一封华侨李礽畅1958年4月28日写给在台山的儿子李仕荣的信,信中这样写道:“我常时写信通讯来往,乃是较(交)换智识起见……”

刘进分析说,正是因为李礽畅与家人常有书信往来,所以,他对新中国成立后工业化建设进展比较了解。在给儿子的信中,李礽畅说:“我眼光所观,现时新文化时代,改造科学工艺业,建造工厂无限多量。”而在同一天写给在台山的媳妇月兰、小孙子曙升的信中,李礽畅也说:“如今祖国工业及工厂日渐兴旺,况且现新世界,人事整造机艺厂无限多量。”

“从信的内容和语气来判断,当年,李礽畅为新中国工业化建设取得的成就感到非常欣慰。”刘进说。事实上,海外的华侨当年都有这样的感受。

勉励儿子学好本领

新中国成立之初,尽管工业生产迅速增长,但老百姓的生活水平仍然比较低。

在写给儿子的信中,李礽畅说:“信内云及小儿在家耕田生活,种种困难处我亦所知各情……”

尽管理解儿子的困难和心情,然而,心系新中国的李礽畅凭着自己的理解,看到了新中国工业化发展的远大前景。在给儿子的信中,他说:“所知上海以上各几省建立新机器厂许多,但系广东广西未设立有技艺厂,或者不久将来有建设未定。”

刘进介绍说,新中国成立之初,广东工业相对来说比较落后,但是,后来随着国家工业发展布局调整,广东工业也快速发展起来,为当地群众就业、谋生带来机遇。“从信中看,李礽畅是有远见的华侨。”他说。

因为看到了新中国工业化发展的远大前景,李礽畅勉励儿子,看事情要有长远眼光,学好本领,有一技傍身。在给儿子的信中,他说:“总至日求百之计,不可过于忧虑……”“为青年男子一实要求学改造技艺为本身之计”,在给媳妇的信中,他也说:“为青年男子的,实要学样艺业为本身之职。”

刘进表示,这两封信虽然文字不多,但是,内涵却非常丰富。“从信中,我们不仅可以看到华侨关心家人、家乡、新中国的家国情怀,也可以看到,他们支持家乡、新中国建设的赤子之心。”他说:“面对新中国、家乡发展暂时的困难,在给儿子、媳妇的信中,他一直引导儿子要看到新中国发展的大好前景,不要逃避困难,要学好本领,要有为新中国、家乡建设而努力的精神。”

新中国成立以来的发展成就,也证明了当年李礽畅的远见。

刘进表示,当年华侨对现实的了解和对儿子未来发展的思考,就是在今天,仍有现实意义。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670