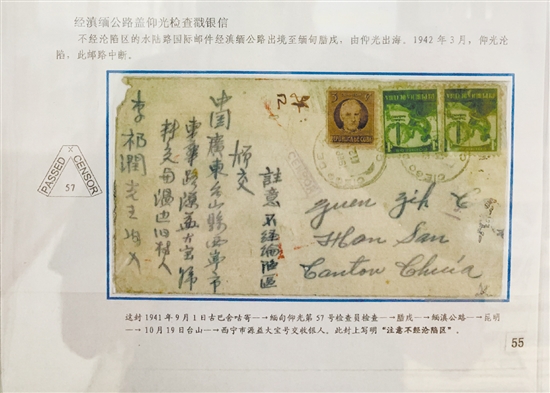

在三益银信博物馆里,收藏着一封特别的银信信封,这是一封1941年由古巴寄出的银信,经缅甸仰光、滇缅公路再到台山,信封上的“注意不经沦陷区”特别引人注目。抗日战争时期,邮路站点经常被战火侵袭,失守沦陷,银信寄到收信人手中的过程相当艰辛。而当时银信传递想要不经沦陷区,要走一条秘密邮路,那就是滇缅公路。当时在滇缅公路上,活跃着不少海外爱国华侨,这些华侨以对祖国的赤诚之心和不怕困难、不怕牺牲的精神,忘我地投入到抗日救国运动中,为保障滇缅公路的通畅作出了不可磨灭的贡献。

而在这些爱国华侨中,有一位来自台山的巾帼英雄,她的一生极富传奇色彩。她为上战场女扮男装,日日往返在炮火纷飞的公路上进行物资运输与补给,报国热血不输男儿。她就是被人誉为当代“花木兰”的李月美(如图)。

策划/刘运华 叶桃 统筹/王平强 严建广

文/图 朱磊磊

A 一条特殊的银信邮路

在台山市三益银信博物馆,有一面贴满银信信封的墙很容易引起大家的注意,每个银信信封都盖满了邮戳,这些信封见证了台山从沦陷到抗战胜利的漫长过程。而在其中,有一封不起眼的银信信封,是抗战时期经高要秘密邮路转滇缅公路出境的信。

这封信于1941年从台山带到开平寄出,经过高要、昆明、滇缅公路、仰光,一直到缅甸瓦城公益当,而最引人注目的是信封上面盖有的“勿经沦陷区”的邮戳。在银信收藏家李柏达收藏的另一封于1941年由古巴寄出,经缅甸仰光、滇缅公路再到台山的银信信封上,也写明“注意不经沦陷区”。

“早期银信主要经江门口岸出入境,依靠口岸走水路,多由私人银号寄递,新宁铁路的通车也让银信寄递方便了不少。”李柏达表示,随着抗日战争的爆发,银信的寄递陷入了困境当中。“那时中国沿海几乎所有的港口都落入了日本侵略者的手中,不少地区成为沦陷区,不但银信寄不出去,连物资供应都异常困难。”李柏达表示。

随着抗日战争形势日益恶化,旅居海外的华侨纷纷捐款捐物,筹集了大批国内急需的药品、棉纱、汽车等物资,支援国内的抗日战争。而这些抗日物资,以及海外华侨寄回家乡赈灾的银信,都需要突破日军的封锁紧急运回国内。

为此,中国政府于1938年开始修建滇缅公路。“滇缅公路从昆明经下关、保山、龙陵、芒市、畹町至缅甸的腊戍,全长1153公里。滇缅公路的建成,对于维系我国与外界的联系,输送国际援助的军需物资提供了有力的保障,同时也成为国际邮件出境的重要通道。”李柏达介绍,抗日战争时期,五邑银信主要依靠滇缅公路进出口,滇缅公路成为传递五邑银信的咽喉之地。

在这条被誉为“抗战生命线”的公路上,3200多位南侨机工舍弃了海外安逸舒适的生活,不顾个人安危,冒着烽烟战火,夜以继日地向抗日前线运送军需物资和兵员。在滇缅公路开通后,一共有1.3万多辆汽车在公路上忙碌着,向国内源源不断地输送着抗战物资。

然而随着运输量的不断增大,熟练的汽车司机严重缺乏,为了抢运抗战物资,进行军事运输,招募卡车司机迫在眉睫。这时,南洋华侨领袖陈嘉庚利用自己在东南亚侨界的影响力,发布内容为《征募汽车修机驾机人员回国服务》的南侨总会第6号通告,号召华侨司机和技工回国服务,在滇缅公路上抢运抗战物资。

战火阻止不了海外华侨关心家乡、支持抗日的赤子之心,无数海外华侨毅然奔赴祖国烽火弥漫的抗日战场,在滇缅公路上谱写出一曲曲气壮山河的篇章。

B 一位传奇的华侨女子

李月美,又名李月眉,祖籍广东台山都斛,1918年生于马来西亚槟城一个华侨家庭,父亲李荣基是一位台山华侨商人。李月美自幼在当地华侨学校读书,学习成绩优异,同时多才多艺。抗战爆发后,她积极组织同学参加义演,上街募捐款物,募集到了不少款项。

刚年满20岁的李月美在得知要招募机工的消息后,内心激动万分。因为她自己懂得驾驶技术,正好可以回国支援运输。李月美立刻跑去筹赈会报名,可是报名处的工作人员却不同意接收她,原因是只招收男机工,不招收女志愿者。

性格直爽的李月美不肯放弃,无奈不管她怎么说,招募人员就是不同意她参加。想着自己满腔热血却报国无门,李月美郁闷不已。回到家中,她突然想起在学校里曾学过“花木兰代父从军”的故事,一个大胆的想法浮现在她的脑海中:效仿巾帼英雄花木兰,女扮男装上战场。

于是李月美一狠心剃光了自己的头发,穿上了弟弟的衣服,把自己的名字改成了李月眉,女扮男装,瞒着父母,赶到另一个报名点再次报名。由于她个子高,嗓门儿大,再加上结实的身体、刚强的性格,像个男孩子,没有引起任何人的怀疑,顺利地成为南洋华侨回国机工服务团的一员。

临行前,李月美悄悄地留下一封家书,怀揣着同国人并肩作战之心,和其他团友一起乘坐轮船离开了马来西亚。登陆安南后,他们一行人乘坐火车到达昆明,开始军事训练。1939年,李月美被分配到总部设在贵州的“红十字会”担任司机,之后几年她一直和战友们日夜奔波在滇缅公路上,负责在滇缅公路上抢运伤员、药品和军用物资。

“一个华侨能出力,十个敌人九不回。”这是一句流传在滇缅公路上华侨机工的口头禅,也是经常在沿路各站上常见的标语,李月美将这句话作为自己的座右铭,用来激励自己、鼓励同志,战胜困难,顽强斗争,奋勇前进。

滇缅公路的路况极差,大部分是土路,道路崎岖,地势险恶,一不小心就会车毁人亡。每逢下雨更是泥泞不堪,到处是烂泥和水坑,李月美和其他南侨机工们沿途要翻越海拔3000多米的横断山和怒山,要跨过水流湍急的澜沧江和怒江,要穿越亘古荒凉、人烟稀少的“烟瘴之地”。

除了自然条件恶劣外,日军为了切断滇缅公路,还经常派出飞机对滇缅公路进行轰炸和扫射。南侨机工和在前方作战的士兵们一样,时有伤亡发生。为了躲避日军的轰炸,加紧运输,李月美和战友们常常是晚上关灯,连夜疾行。

凭借胆大心细和精湛的驾驶技术,李月美一次又一次地去战场抢救伤员,抢运医药、武器,为祖国抵御外敌增添了胜利的筹码。同伴们不仅没有人看出她的女儿身,反而都对“他”赞不绝口,觉得这个“小伙子”胆大心细,是他们的好“兄弟”、好帮手。

C 一个响亮的英雄称号

1940年5月,李月美在滇缅公路上一个急转弯处不慎翻车,导致脑震荡昏迷。战友们奋力把她从压扁了的驾驶舱中抢救了出来,马不停蹄地送往医院急救。抢救时医生发现李月美竟然是一位女子。众人无不讶异称奇,赞叹这名女子的报国之心感天动地。

伤势痊愈后,李月美脱去军装,以一名护士的身份继续留在第一线,坚守着她的抗战事业。她发挥了自己的文艺特长,以热情的歌声鼓舞大家的士气和斗志,红十字会的营地里常常能听到她动人的歌声。

此后,李月美女扮男装、回国从戎的故事,在大江南北传颂开来,一时间轰动海内外,无人不赞叹,无人不敬仰。李月美被誉为“当代花木兰”,廖仲恺夫人、著名社会政治活动家何香凝女士为表彰其爱国精神,特题“巾帼英雄”四个大字,赠李月美作永久纪念。

1954年,当国务院总理周恩来访问缅甸时,李月美作为华侨代表参加了座谈会,受到周总理的亲切接见。当缅甸侨团介绍她是当年女扮男装回国抗日的“花木兰”时,周总理连连称赞她为“巾帼英雄”。

在抗日战争中,正是因为有着无数个像李月美一样的五邑华侨为祖国而牺牲和奉献,为我国最终的抗战胜利贡献了重要力量。从他们身上折射出了海内外中华儿女在面对国难时团结一心、无私奉献的感人情怀。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670