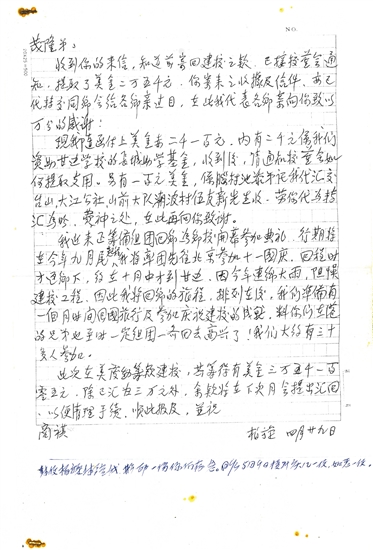

黄栢旋在1983年写给族人黄茂隆的信,见证了改革开放以来侨胞慷慨解囊积极支持家乡教育事业的历程。 资料图片

□文/江门日报记者 严建广

华侨华人是中国发展的独特优势和宝贵资源。他们在中国革命、建设、改革开放各个历史时期都作出了积极贡献、发挥了独特作用。

慈善公益事业是广大华侨华人参与中国改革开放进程的一个重要领域。改革开放以来,随着侨务领域的拨乱反正,各项侨务政策的恢复和落实及侨务工作的开展,激发了华侨华人参与中国改革开放的积极性和捐资造福桑梓的热情。

五邑大学广东侨乡文化研究院收藏的一封1983年4月29日美国华侨黄栢旋写给族人的书信,见证了改革开放以来侨胞慷慨解囊积极支持家乡教育事业的历程。

华侨华人情系桑梓

华侨华人始终情系桑梓,心怀故里,热心为家乡的各项公益事业慷慨解囊。新中国成立前,华侨华人就十分重视教育,在家乡集资办学蔚然成风,鼎盛时期,在五邑地区,华侨华人捐资兴办的各类学校就有数百所。

新中国成立后,华侨华人继续发扬爱国爱乡、热心教育的光荣传统。新中国成立至1958年底,仅在当时的台山县就办起了华侨中学23所。

五邑大学广东侨乡文化研究院院长、教授刘进介绍说,改革开放以来,随着华侨华人与中国的联系和交往日益密切,他们更加关注家乡的建设和发展,捐赠热情持续高涨。“而其中重要的一个方面就是对教育事业的捐赠。”他说。

记者从市博物馆了解到,据相关部门统计,1978年至2000年,我市海外侨胞、港澳台同胞捐资合计44.77亿港元,捐建学校2370所(含江门和国内其他城市)。当时,我市的大部分乡镇几乎村村都有侨捐学校,台山市水步镇甘边华侨中学就是其中之一。

刘进表示,改革开放以来,除了大力兴办教育事业,提高国民素质外,华侨华人在祖国、家乡兴办慈善公益事业涉及方方面面:捐助医疗卫生事业,救死扶伤,提高全民健康水平;举办文化体育事业,活跃群众文化生活;修桥筑路、改善交通,兴修水电工程,改善人民生活等等,为家乡和中国社会经济发展贡献了力量。

黄栢旋积极筹建甘边华侨中学

1914年10月6日出生于台山水步镇甘边和庆里的黄栢旋是众多投身祖国、家乡教育等慈善事业的华侨华人中的一员。他是水步镇甘边华侨中学的筹建者和捐助者。

在1983年4月29日写给族人黄茂隆的信中,黄栢旋说:“收到你的来信,知道前寄回建校之款,已接校董会通知,提取了美金二万五千元……在此我代表各乡亲向你致以万分的感谢!”

他还随信寄了2100美元,其中2000美元作为资助甘边学校的长城助学基金。请黄茂隆收到后,通知校董会如何提取支用。信中,他还讲到,在美国发动筹款建校,共筹得35105美元。

今年70多岁的甘边村居民黄建筹,1972年起曾在该村村委会任职30余年。他见证了黄栢旋支援家乡教育事业的历程。“1982年,黄栢旋以旅美甘边同乡会顾问的身份,发起捐建甘边华侨中学。他先征得旅美甘边同乡会支持1万美元,又发动乡亲捐款,加上甘边在港澳的乡亲赞助,先后集得人民币50多万元,建成了甘边华侨中学。甘边华侨中学1983年建成投入使用,为甘边和周边村培养了很多人才。”黄建筹说,“为鼓励教师认真教学,学生刻苦学习,黄栢旋还提出创立长城助学基金会,并且带头从1981年起每年捐款2000美元奖励教学。”

在写给黄茂隆的信中,黄栢旋提到自己当年要回国参加国庆典礼,之后会和多位乡亲一起参加学校剪彩典礼。“1983年10月,黄栢旋带着40多位乡亲回到甘边村参加典礼。”黄建筹说,1984年2月12日,黄栢旋因病去世,终年70岁。

黄栢旋虽然去世了,但他的爱国爱乡精神代代相传。“他的夫人叶佩珍等人后来合力捐资12000美元,在学校建了黄栢旋纪念馆,用作修建图书馆和体育馆。他的儿女捐资在甘边华侨中学校园建了一座桃李亭。”

近年来,随着中小学布局的调整,甘边华侨中学已不再作为学校使用,但是,矗立在校园内的教学楼、图书馆、体育馆等仍向世人诉说着侨胞爱国爱乡的家国情怀。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670