台山华侨中学是侨资建设华侨中学的典范。

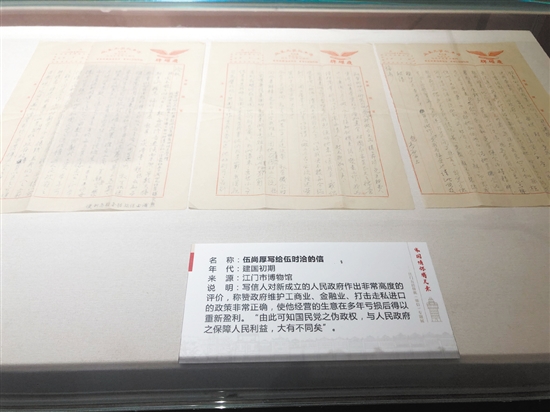

菲律宾侨商伍尚厚写给台山籍旅美华侨伍时洽的信。

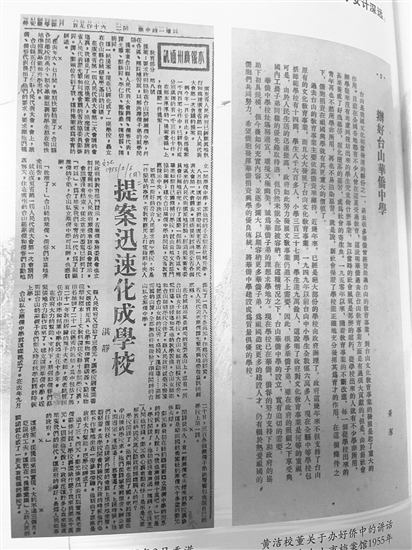

华侨、侨眷代表提出提案,要求捐建华侨中学,得到政府的响应。

“目前摆在自己面前有两条迥然不同的道路:一条是依然在异国赚钱当‘南洋伯’;一条是回国为建设新中国竭尽绵薄之力。中国现阶段实行新民主主义,是适合国情的,我相信这种制度是能将中国这个贫弱国家救活起来的……”

1950年春,一位身在印尼的台山籍华侨黄洁写了一封长信,让人转给时任中共中央华南分局统战部副部长饶彰风,表明自己拥护新中国,有意结束国外企业,携资回国参加经济建设。

据了解,新中国成立之初,百废待兴,华侨投资对于国民经济的恢复和发展来说,显得极为宝贵。许多五邑华侨怀着极大的热情建设社会主义新中国,在侨乡大地上办厂兴业,捐资助学,繁荣家乡,造福人民。

策划/刘运华 叶桃

统筹/王平强 严建广

文/林立竣 图/林立竣 朱磊磊

A 携资回国参加经济建设

台山市白沙镇龚边泥楼村是一条普通的小村,这里村道整洁,民宅整齐,其中村口那间古色古香、精美别致的洋楼最让人难忘。这里是印尼华商黄洁的故居,他是新中国成立初期华侨投资的杰出代表。

像许多华人一样,黄洁早年侨居新加坡、印度尼西亚等地,回国前为印尼巨港中华总商会副主席、印尼巨港信记有限公司总经理,曾团结海外侨胞支援中国人民的抗日战争和解放战争。

“国家解放不久,从政治到经济都出现一片新气象,更增强了我这种信心。在新中国做个民族资本家,总比在异邦当个‘南洋伯’为佳……”黄洁在长信中写道。他表明自己拥护新中国,有意结束国外企业,携资回国参加经济建设。

1951年4月,黄洁与薛两清等人组成印尼华侨工商业回国考察团应邀回到中国,在广州以及武汉、北京、天津、青岛、上海等地实地参观了3个多月。后来黄洁决定留在广州,发展华侨投资企业。同年8月,公私合营华侨工业建设股份有限公司(以下简称“华建”)筹备处成立,黄洁任董事长,并制订了“工业为主,商业为辅,商业为工业服务”的经营方针,确定首先筹建华建麻袋厂。在他的努力下,工厂于1952年9月开工兴建,至1953年底共筹得575亿元(旧币,1亿元约为如今的1万元),其中侨资419亿元。员工多安排归侨、侨眷,全厂约400个职工中,逾半数为归侨。1954年春,麻袋厂正式投产,当年即获利136亿元。从1955年起,该厂年产麻袋300万至500万个,纯利100万亿至200万亿元,到1956年已全部收回本金。华建是当时华侨回国投资规模较大的企业。它的成功,在海内外产生了很好反响,并很快成为当年广东新建工业的一面旗帜和海外侨胞回国投资工商业建设的榜样。

华建的成功并非孤立现象。在黄洁等人的大力推动下,华侨的投资不断增长。据统计,以1951年的基数为100%算,至1955年已增至1393.6%。

“黄洁对于家乡台山各方面的建设事业也极为关心,他独自出资在家乡茶园实行分等级给升上中学、大学的学生奖励学杂费;他捐资给家乡白沙镇建造排灌站、石围堤防涝等农业设施,又给该镇每个生产队捐赠农具。”《白沙侨刊》工作人员黄志荣说。

因积极投身祖国经济建设事业,他受到党和政府的肯定和重用,对广东发展有重大建树,1961年,黄洁当选广东省副省长。

B 建设家乡热情高涨

新中国成立初期,五邑大地百业待兴,人民建设家乡的热情高涨,纷纷调动各自资源,希望齐心在这片土地上投资、办厂、兴业。

“本厂生意自得政府正确之政策,维护工商,金融安定,禁绝走私及舶来至今,由本年六月起陆续扩展……今日我厂之职工亦一样以前之职工,同是工作,而旧时亏本,今日赚钱。由此可知国民党之伪政权与人民政府之保障人民利益,大有不同矣。”在江门五邑华侨华人博物馆,有一封1952年的侨批,由菲律宾侨商伍尚厚写给台山籍旅美华侨伍时洽叔叔,介绍其创办的岭南化学工业厂在新中国成立前后的心境变化。从中可见,新中国成立之初,党和政府制定了一系列方针政策,鼓励华侨兴办实业。

时任台山县人民政府第一任县长的谢永宽,于1950年曾给美国华侨陈厚父寄出一封侨批,信中提出:“本县为进一步改善人民经济生活,最近又决定在各区大圩市组织贸易公司和侨眷合作社……希先生在外与热心侨胞商量,迅速普遍招股(每股港币十元),望广为宣传,发动侨胞热烈投资于此一公私两利之事业,俾能依期完成,无任企盼。”

五邑大学广东侨乡文化研究院院长、教授刘进认为,新中国成立后,从中央到地方,各级政府都非常重视保护华侨,特别是归侨和侨眷的正当权益。新中国成立后,党和国家制定了一系列有利于华侨在当地生存和发展,有利于保护侨眷、归侨合法权益的方针、政策和法规、法律。这在新中国成立初的《中国人民政治协商会议共同纲领》、1954年第一部宪法等中都有体现。

“我县华侨侨眷及港澳同胞素具爱国爱乡的热诚,而建设社会主义祖国,发展地方工业正是爱国爱乡的一种具体行动,因此此次对兴建华侨瓷器厂和石窟口水电厂,繁荣家乡,造福人民,侨胞一定会感到极大的兴奋。”在台山海口埠的银信博物馆,可以看到有一封《筹建中的台山华侨瓷器厂和广海石窟口水电厂》的公开信。

作为轻工业的台山华侨瓷器厂是当时侨资工厂的代表作。由于华侨投资热情,募集资金迅速,1958年才筹建的台山华侨瓷器厂仅一年多时间就建成了一条龙窑、三座日用瓷车间、三座工业陶瓷车间、一座原料车间、一间办公室大厅、四座小方窑、可住四百人的宿舍和一个体育场。在华侨投资的不断支持下,台山华侨瓷器厂新增生产设备,代替原本繁重且效率不高的手工生产,工厂逐步走向机械化:用电力炼泥机代替人力炼泥,用电力石压机代替人力粉碎瓷石,用电力碓椿瓷粉代替人力碓椿瓷粉。工厂年产量达120万件,产品种类繁多,包括日用瓷、美术瓷、耐火材料甚至卫生用大小便器等。全厂里有超过300名工人,多为侨眷子弟、侨眷家属和青年工人学生等。发展迅速的台山华侨瓷器厂成为鼓励归侨、侨眷积极投资家乡的最好样板。

为繁荣地方经济,发扬华侨热爱家乡建设事业的优良传统,及满足人民群众日益增长的生活需求,以广东省华侨投资公司台山县支公司为首的侨资先后在侨乡大地办起了蛮陂头水电厂、大隆洞华侨水电站、公益磷肥厂等,为发展地方工农业生产做出了积极贡献。

C 华侨学校建设遍地开花

新中国成立后,地方政府接管和整顿学校,由私立改为公办。特别是土地改革完成后,农民子弟积极要求升读中学,教育出现大发展形势。其中,台山华侨众多,许多华侨子弟因中学招生少而感到升学难。在1954年台山县人大一届一次会议召开期间,有华侨、侨眷代表提出提案,即由他们出钱建立一间华侨中学,让其子弟升学,并在各区、乡设补习班,以解决华侨子弟就学问题。

“新社会保证了学校正确地充分发挥育才作用,在这个条件之下,侨胞捐资在祖国兴学就有其更重大的价值了。”这是黄洁的讲话。当时台山县侨联召集归侨会议,推选黄洁和归侨谭光攀、邝修屏、陈厚父等为台山县华侨中学董事会筹备委员。黄洁出任首届董事会董事长,先后两次捐款2万元。其他董事会成员同样以身作则,成为学校新校舍、设备的主要捐助者。住在广州的台山籍侨眷们筹集了31.8万元,加上台山县政府借的3万元建校经费,利用原台山女子师范学校的校舍,使台山华侨中学得以顺利创办。

“当年9月,300多名华侨子弟走进自己的学校。这是新中国成立初期五邑侨乡最早建立的一所华侨中学,也是广东省最早的华侨中学之一。”台山华侨中学教师陈荣生说。

1957年,国务院颁布了《华侨捐资兴办学校办法》,华侨办学不仅得到了各级政府的支持和保护,还受到政府的表扬和鼓励,华侨积极性大大提高,华侨中学在侨乡大地更是犹如雨后春笋般涌现,各地纷纷开办。1958年,单在台山全县已开办了23所华侨中学,覆盖了台城、水南、四九、广海、三合、海宴、冲蒌等地。这些华侨中学全部都是侨办公助或民办侨助,侨胞子女读书得到了政府妥善安排,也有力地促进了侨乡教育事业的发展。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670