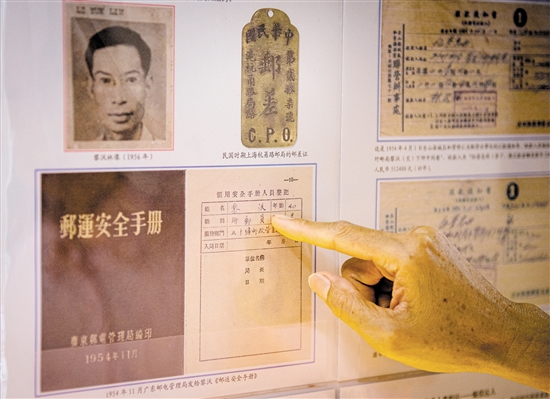

三益银信博物馆收藏着当年的“巡城马”优秀乡邮员黎沃的稀缺文物。江门日报记者 周华东摄

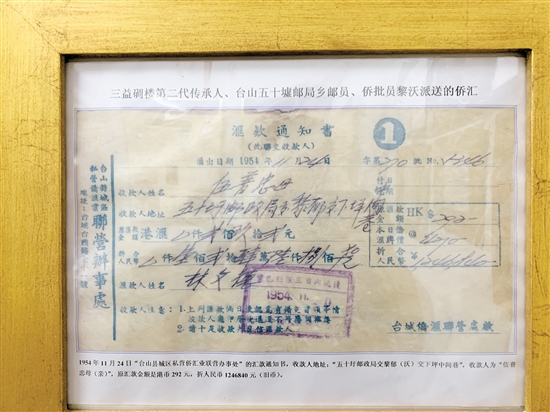

三益银信博物馆展出的黎沃派送的侨汇通知书。 朱磊磊摄

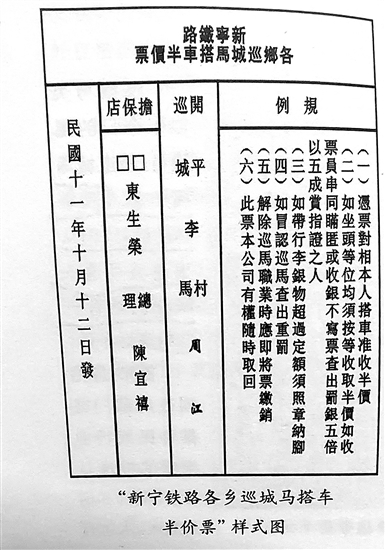

新宁铁路各乡“巡城马”乘车半价样式图。翻拍自刘进编著《台山历史文化集·台山银信》。 张华炽摄

香港上环永乐街的广利华商号老板袁叶好是台山人,1914年,他写了一封信给弟弟袁叶丽:“叶丽胞弟:现接来信二三扎,各情之知,但侄女有疾……今有药单两条交巡城马带回永兴市泰安……料然在家之人亦晓看也。”

在信中提到的“巡城马”,类似于今日的邮递员,但更接近于私人和个体性质。近日,记者来到台山市三益银信博物馆采访,了解“巡城马”过去的历史。

策划/刘运华 叶桃

统筹/王平强 严建广

文/张华炽

A

“巡城马”受到信赖

晚晴时期,海外华侨刚刚走出国门,侨居国与国内没有通邮,更没有银行等金融机构作为联系纽带,想寄信或血汗钱回家时,只好等自己回家才能实现,这个时间往往以几年甚至几十年为计量单位。随着华侨寄送银信的需求越来越大,华侨中出现了专门为海外华侨带送银信谋生营利的职业,被称为“水客”,即以专门在海外华侨与国内侨眷之间传递或寄送银信、包裹等物为职业的人。

民间银信收藏家李柏达介绍,随着银号、商号在银信传递中分量越来越重,有“水客”不再横渡大洋,而是在香港、广州和台山等乡间银号、商号、侨眷之间递送银物,渐渐地,他们便被称为“巡城马”,与“水客”区分开来。

“巡城马”作为传递海外华侨与国内侨眷感情的纽带,受到许多人的信任与依赖。除此之外,他们也能享受到一些便利。在江门五邑华侨华人博物馆里,珍藏着一张“新宁铁路各乡巡城马搭车半价票”证件,上面有新宁铁路总经理陈宜禧的亲笔签名。五邑大学广东侨乡文化研究院院长、教授刘进在他编著的《台山历史文化集·台山银信》中分析,这表明一方面陈宜禧对海外华侨和侨眷的照顾。因为减少“巡城马”的乘车费用,就相应地减轻了华侨侨眷寄送银信付出的成本;另一方面,“巡城马”也兼有陪伴照料华侨回乡和出国的差使,给“巡城马”半价,也是一种揽客手段。

近代以来,五邑地区旅居海外的华侨多在较为发达国家,这些国家逐渐与华侨人流、物流、信息流的中心——香港建立起了频繁的经济文化联系,台山等地的华侨充分利用了世界现代金融传递的方式,把银信从万里之遥的异国他乡,通过银行、邮局先寄至香港、广州等地,然后由金山庄、银号和商号把银信送回家。渐渐地,银信派送员成为“巡城马”的主流。

B

“巡城马”黎沃的故事

在台山三益银信博物馆,收藏着当年的“巡城马”优秀乡邮员黎沃的珍贵藏品。黎沃是台山市五十墟邮局侨批银信派送员。在李柏达收集到的资料中,黎沃,又名黎沃林,字圣贺,约1915年出生在台山儒笏村。其父亲早年便移民美国,开设了一家洗衣店为生。从小黎沃便在家受到了良好的教育,也许是有感于“巡城马”在传递情感纽带方面的贡献,他也成了一名银信派送员。

与此前的“巡城马”不同,在黎沃成为银信派送员时,各邮局、银号星罗棋布,每个邮局都有着自己的邮路。李柏达介绍,当时五十墟邮局下辖多个代办所,负责两条邮路:一是五十墟至惠丰的自行车邮路,途经龙村、龙颈、上坪、下坪、锦龙,邮程21公里;二是五十墟至台城的步班邮路,途经四九、永兴市、大塘墟,邮程29公里。当时,五十墟周边地区华侨和港澳同胞众多,来自世界各地的银信数量庞大,加上当时的交通条件落后,做银信派送员实在是一件苦差事。

然而,使命的驱使,黎沃欣然接受。他每天起早摸黑,来往穿梭于五十墟周边的村庄墟集,为侨眷送信派汇。李柏达介绍,晴天雨天、寒来暑往,黎沃为侨眷热情地送来一封封越洋的鸿雁,传递海外亲人的侨汇和乡愁,又将侨眷的寄望、思念、祝福和乡情送往海外。见过黎沃的五十墟居民李洪灼,今年已经80多岁了,据他回忆,黎沃身材魁梧,戴着一副眼镜,肩上挂着一个邮包,骑着一辆自行车,为侨眷送信。

李柏达说,别看银信派送员只是骑着一辆车,挂着一个包送信,其中风险可不小。“当时,社会动荡,匪患不断,而银信中夹带的银汇可是贼匪眼中的香饽饽。送信不但要送到收信人手中,还要保证信件不遗失、不被抢,是一件斗智斗勇的事情。”李柏达说。

黎沃作为“巡城马”,兢兢业业,待人热情周到,服务态度好,受到侨乡人民的喜爱。直到新中国成立,黎沃成为中国第一代绿衣使者,将“巡城马”的工作继续下去。

五十墟邮局所辖的邮路多数分布在百峰山下,有平原、有山区,道路崎岖复杂。黎沃在他心爱的岗位上,对自己使用的车辆非常珍惜。在三益银信博物馆,藏有一本属于黎沃、由广东邮电管理局印制的《邮运安全手册》。李柏达介绍,黎沃每次出班前,都要按照手册进行检查。“既要检查邮件包裹的袋套和报刊是否相符,沿线投递的报刊信件是否顺路排好,车上的邮件有没有绑妥,以免散失或遗漏;又要详细检查车身,包括前后叉、轮胎、链条、刹车、车头等其他零件。如发现有锈蚀损坏时,会立即报告主管研究决定是否需要修理或装配;还要携带必需的修理工具和零件,以备损坏时修理。下班后,经常擦洗自行车,剔去泥土,保持车辆整洁耐用,时常加润滑油,让车辆保持良好的状态。”李柏达介绍。

安全手册还对寄递中可能遇到的情况作了相关指引,例如邮路途中遇到上陡坡时,为防止链折断、飞轮螺丝崩断,便要下车推车前行。下坡时如倾斜度太大或碎石很多,为保护前制及后制,也要下车步行。有些路途还会遇上野狗等攻击性强的动物,所以要随时向路人探询情况,提高警惕,保护安全。

C

传承不息的“巡城马”精神

一般而言,“巡城马”是以诚信、便捷、灵活的服务赢得华侨和侨眷的信任。1929年12月第3期《沙堤月境》有一则“巡城马”的广告:“启者,弟现当巡马接客……安全快捷,万无一失,久蒙各梓里称许……朱重俸启。”这则广告,包含了“巡城马”这一职业的信息,也能看出,“巡城马”招揽生意的卖点便是安全快捷,诚信成了巡城马这一职业安身立命之本。

这在李柏达的藏品中也可窥见一二。“这是一封1954年4月1日台山县城区某办事处的通知书,收款名地址上清晰写着:五十墟邮局黎沃(交)下坪中间巷,后面才写着收件人的名字。”李柏达拿出一张银信汇款通知书介绍,汇款金额是港币120元,在当时这是相当丰厚的一笔资金。但寄信人相信黎沃,所以指名要求黎沃派送。记者留意到,这并不是单独事例,在这张汇款通知书的一侧,还有张汇款通知书,来自1954年11月24日,汇款金额是港币292元,同样指名黎沃派送。

李柏达收藏了不少侨批汇单,一般写收款地址都是“某某邮局(或侨批局)交某某村”的字样,指名道姓要邮局某乡派送员送此笔侨汇是极罕见的。“这也说明了黎沃的品质得到了华侨和侨眷的认可与信任。”李柏达说。

曾经,侨乡的“巡城马”或挑着箩筐或背着布囊,穿梭各地派送侨批,宛如巡城的骏马。他们“爱国、忠诚、诚实、守信、吃苦、耐劳”的精神在今天仍具有时代价值,是侨批文化中重要的组成部分。到了今天,随着电商物流与快递行业的持续高速发展,身穿工作装每日穿梭在江门大街小巷的快递小哥们,除了传承“巡城马”诚信、敬业精神之外,更是建设新时代富裕、文明、和谐、美丽新侨乡的践行者。我市先后开展“共建文明城市 共享品质生活”——快递小哥文明传“递”行动、学史力行 一“马”当先——江门快递小哥争当新时代“巡城马”等活动,来自12个快递(外卖)公司的3000多名快递小哥们,将继承先辈精神,在新时代焕发出新的生命力。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670