李柏达整理的家书展示。

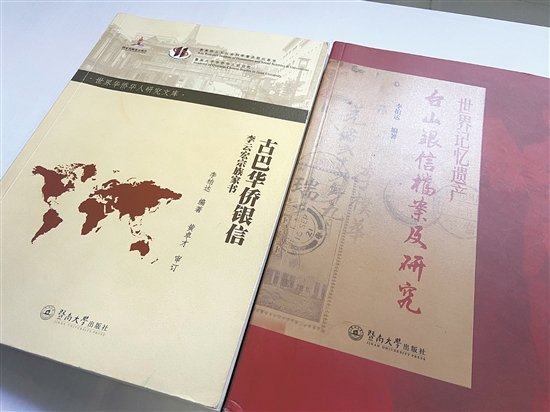

李柏达编撰的家书著作。

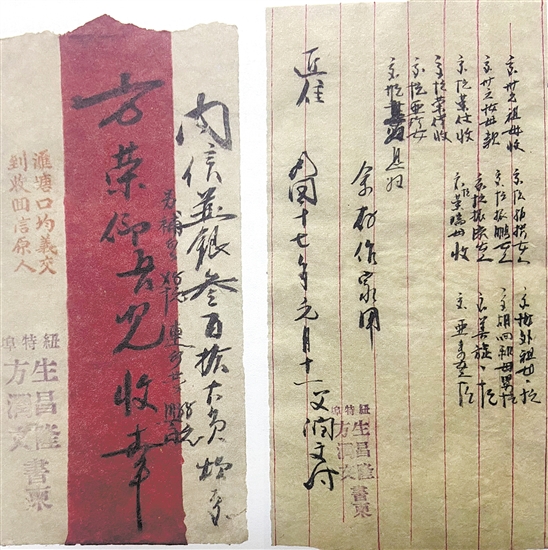

开平华侨方润文将汇款分给许多亲人。

“人生在世,须要守慎德行。”“择善而从,立定志向。”“敦邻睦里,是为处世之良方。”……

家风是一个家庭或家族多年来形成的传统风气、风格和风尚,承载着一个家庭或家族的生活方式、生活态度、文化氛围和理念。良好的家风潜移默化地影响家庭成员的言行和孩子的成长,连接了先辈与后代的美好传承。

翻开华侨百年奋进史,满目家国情怀。在银信中,可以发现侨胞孝敬长辈、爱护妻子、崇尚知识、教育后代、维护邻里等关系的内容数不胜数。远在海外打拼的侨胞通过银信,传达一种家庭的价值准则,对家庭成员的行为和处世起到指导和规范作用,从而形成了独特的侨乡家风文化。这些朴素而饱含智慧的家风家训直到今天都有着极强的感染力和教育意义。它们承载了厚重的人文精神和丰富的文化内涵,作为“不会说谎的历史文献”,处处彰显出侨乡家风文化的精、气、神。

A 对长辈

以孝为本 敬老扶亲

中国传统历来重视孝道,家庭伦理的核心内容是家风体系的基础。自古以来,“孝”在家庭教育中被作为立家之本。

正是在这种思想影响下,华侨远涉重洋,身在异域打拼奋斗,却心系家园、不忘亲情,一有机会就寄银信,赡养父母、妻儿、兄弟、姐妹。小小银信里蕴藏着孝敬父母、尊敬长辈、忠于家族的传统文化。

台山民间银信收藏家李柏达收藏有多封银信,信中往往以“父母亲大人膝下”起首,用词极为恭敬,从精神层面透出对父母亲的敬意。“伏望大人玉体双安,不胜欣喜,惟愿为慰。”“儿在外伏望大人玉体安康,祝福万岁,极甚欣喜。”山河远隔,鸿雁传书,游子的孝心一览无余。这种自谦自责的朴素语言,对家庭、家族都起到榜样与传承的作用。“父母功劳大过天,儿应奉养父母亲。”除了询问大人们身体安康后,还不忘叮嘱兄弟子女不要让年事已高的长辈下田劳作,干一些粗重的体力活。

每每银信中寄钱回来时,华侨们总要写明,先给祖父母、父母一些零用钱,其余的才作为家中米粮等的费用。对于叔伯姨姑等家族亲人及其他亲戚,华侨们也会分一些金钱。

在《台山历史文化集(台山银信)》一书中,作者五邑大学教授刘进就列举过一个例子。1941年,一位名为“进墣”的台山华侨给在家的妻子寄回“港银三百大元”,自家之外,帮助其他长辈155元之多,信中他进行分配,“邝氏二婆卅元,开风三母十元,进启嫂十元,水南亚婆一百元,开焕母五元”。“进墣是个有心人,在外还惦记着长辈的生日,信写完封口已毕,可能突然想起,妻子或许不太理解这次寄钱为什么要给邝氏二婆30元,所以特意在信封背面用钢笔补了一句解释的话‘交大洋卅元邝氏二婆收为生日买些茶点之用’。”

“华侨出洋时的旅费盘缠及其他各种杂费,耗资不少,往往要靠族人亲友间接济和借贷支持,所以华侨在外立足之后,对接济和照顾过自己的长辈亲友知恩图报,除家人外,平时也给一些钱给长辈以示感激之情。”李柏达说。

华侨辛苦所得的一点钱,自己并不想去享受逸乐,却想将它掰成几份,既供家费用,也照顾族亲长辈。这种爱护家庭宗族的精神,完全是从传统的家族观念出发,以孝道为基础,这在侨批中得到充分印证。

B 冀家人

勤俭持家 敦睦邻里

“一把熨斗八磅重,十二小时手不闲。一周干满七天活,挣了一点血汗钱。拣到洗,熨到叠,为了一碗活命饭,辛苦劳累在‘金山’。”《八磅生涯》中的这些内容,说尽了五邑先侨劳动的艰辛。

许多华侨因贫困而出洋谋生,为此他们在海外辛苦劳作,省吃俭用,把积攒的金钱寄给国内亲人作生活费用,所以他们在家书中总是反复叮嘱家里以节俭为本。

勤俭是中华民族的传统美德,倡导不奢侈、不挥霍,以艰苦朴素为荣,以好逸恶劳、贪图享乐为耻的道德品质,这不仅影响一个家庭的兴衰,而且影响社会风气。从李柏达家族等的侨乡银信中可窥见一斑。

李柏达曾祖父李云宏在古巴经营洗衣店为生,上世纪30年代初,受当地政府排华政策等影响,生意维艰,“苦工实系难挨也,手上无一文可存。能以求食,难以取船费回唐也。”他写信给家里人,要求他们“在家千祈勤俭,不可闲荡过日为上策也”。

“这封1936年3月寄回的银信当中,曾祖父告诫家人在家乡千万要勤俭节约,不能闲游散荡过日子,可见其一片苦心。”李柏达表示。

为了家庭生存,华侨在外再苦再累也都能忍受。他们侨居异国,家中往往只剩下老人妇幼,所以华侨在家书中总是不忘劝说家人互谅互让,和气为贵,对远亲近邻以宽容相处,勿生纠纷。

“家中俱各要和气,敦睦邻里,是为处世之良方,免至多生枝节,令我挂牵,是为最要。”这是进墣1941年写给妻子的信里说的。

“免于伤和气,免至日后多言,一团和气。”这是李云宏1935年写给儿子李礽润的信里提到的。

“和气为贵是传统儒家的精神,加上华侨旅居海外,接受中西文化熏陶,造就了他们开放、包容的广阔胸襟,所以他们希望能不伤和气,遇事能化干戈为玉帛,达到和谐相处。”李柏达表示。

C 望子女

立志勉学 远离恶习

大多数华侨都是农民出身,没有接受多少正规的学校教育,加上常年在外打拼,眼界渐宽,这更使他们深知文化知识的重要性,因此他们特别关心子女的教育成长问题。哪怕赚钱不易,也通过源源不断的汇款,提供包括子女的读书费用及日常开销,鼓励他们安心读书,立志成才。

“早日入女学读书,专心向学,自然有进步,对于家政,大有益之处。汝读书务要勤习功课,方能有进步。”这是1922年5月华侨袁叶丽的家信里说的。

华侨毓辉也于1932年给儿子惠泉写信表示:“时当儿于小年,须读书,性读书莫求学为名,与惰日为实。不违我教,将来学业聪明如儿,必有一番建布也……语云‘国家兴亡,匹夫有责’是也。人才从学校而出,如此,岂非勤学而能助国强乎。”

一百多年来,成千上万的五邑侨胞前赴后继出洋谋生,寄回大量的真金白银,造就了富裕、繁荣的侨乡盛况。大量外汇的滋润下,也滋生了一些好吃懒做、挥霍无度的败家子,即“金山少”。他们生活荒唐,不思进取,败坏社会风气。加上华侨自己常年不在孩子身边管教,所以每每写信,华侨们都会对子女谆谆教诲,希望他们正心正念,守慎德行,远离赌博、吸毒等恶习。1943年1月,华侨谭裔达就写信告诫小儿子:“关于青年处世,务宜审慎从事,对于烟赌之场,切莫尝试于其间,否则名誉有关,正所谓身败名裂,悔之莫及矣,祈为自重。”

“人生在世,须要守慎德行。”“择善而从,立定志向。”“力谋进取,希望发展图强。”……翻阅86封跨越半个世纪的李云宏家族家书(古巴华侨银信),李柏达说:“每一封家书,都是一份先辈的遗训,让自己深刻体会到在外亲人对长辈的真切关怀和对后辈的谆谆教诲,字里行间都是美德的传承。这些珍贵的祖训,均可成为当代的治家格言,为自己家族的漫漫长路指明方向。”

策划/刘运华 叶桃 统筹/王平强 严建广 文/林立竣 图/林立竣 张华炽

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670