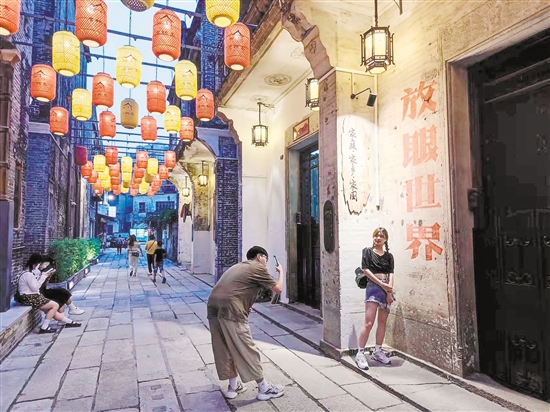

启明里再现繁华,老街区成“网红打卡地”。梁佳欣 摄

江门正一步步地向天蓝、地绿、水净、城美的“品质之城”迈进。郭永乐 摄

位于江门河南岸的下沙片区,曾经是全市最大的棚户区。20世纪60年代,河上的船民聚居于此,成为“水上人家”。但随着无序聚集,河岸茅草房、铁皮棚逐渐增多,加上道路狭窄、地势低洼,排水设施不完善,该片区一度成为城区最大的安全隐患点,雨季时节房屋经常受浸,群众苦不堪言。

2019年,江门重新规划、搬迁、改造下沙片区,200多户“水上人家”从“水上”搬到“楼上”,开始新生活。昔日脏乱差的棚户区也被打造成为极具水乡特色的下沙公园,绿意花香在这里生根,吸引市民、游客慕名而来。

下沙片区的“蝶变”,是我市高标准开展城市建设,推动城市品质提升的生动例证。市第十三次党代会以来,我市始终坚持践行以人民为中心的发展思想,大力推动城市交通、格局、功能、形象、品位和人居环境全面提升,促进产城融合发展,一步步地向天蓝、地绿、水净、城美的“品质之城”迈进。

如今,内联外通的交通格局渐次成形,拉开了江门高质量发展的“骨架”;城市品质提升行动行稳致远,大大提升城市公共服务能力;文化惠民涵养城市气质,群众幸福感、获得感不断增强……宜居宜业宜游的江门正崛起于南海之滨、湾区之翼。

文/梁佳欣 毕松杰

A 打造内联外通交通格局

拉开高质量发展“骨架”

“正式动工!”12月17日,省第四季度重大项目集中开工江门分会场活动在新会区珠肇高铁江门至珠三角枢纽机场段(江门段)现场举行,现场机械林立,人潮涌动。一声令下,吹响了“冲天干劲”的发展号角。

交通是城市高质量发展的“骨架”。

“珠肇高铁作为江门首条时速350公里的高铁,将对我市接入全国高速铁路网、打造珠江西岸综合交通枢纽产生重大影响。”市发改局局长胡其波说。

与此同时,国内最大埋深、最大水压的海底隧道——深江铁路珠江口隧道建设也在积极推进,巨型盾构机械不断深入海底,一步步化天堑为通途。“我们正朝着2024年全线通车目标加速前进,届时从江门到深圳只需约40分钟。”广铁集团江门指挥部相关负责人说。

翻开地图,两项“超级工程”交汇的坐标,指向全省第四大轨道交通枢纽——珠西综合交通枢纽江门站(以下简称“江门站”)。“8台20线”“站房面积达4万平方米”……“生命之树”形象下,一条条轨道交通线路通达祖国各地。

风起湾区,踏浪前行。过去5年来,随着江门站建成运营,以及江湛铁路、深江铁路、珠肇高铁、广佛江珠城际等一大批轨道交通项目的加入,川流不息的珠西枢纽勇立潮头,成为“高铁时代”的“聚宝盆”、城市发展的新引擎,成为打开江门“枢纽门户”城市形象的“金钥匙”。

未来,依托江门站,我市可快速到达深圳前海、珠海横琴、港澳地区、东莞滨海湾新区等大湾区发展热土,直接对接珠三角枢纽(广州新)机场、深圳机场等大型交通场所。江门站等交通项目已经成为江门抢抓“双区”和横琴、前海两个合作区建设重大历史机遇,推动“六大工程”落地落实的有力抓手。

内联,联五邑;外通,通四海。

鸟瞰视角下,与江门站“比肩而行”的江门大道,是贯穿我市东部的“城市脊梁”,串联起江门70%经济总量地区,连通了鹤山工业城、滨江新区、江门高新区、珠西枢纽新城、大广海湾经济区,拉动经济发展各大“战场”共进腾飞。

一条条大道书写交通为民的情怀,一个个港口站场寄托城市发展的梦想,一座座桥梁隧道改变翻山越江的历史,江门在交通大会战中的“大手笔”为发展铺就了坦途。数据显示,2016年至2020年,我市分别完成交通建设投资133.9亿元、161.6亿元、170.1亿元、202.9亿元、220亿元,加上今年1到11月完成的199.5亿元,过去5年多来江门交通建设投资连年创高,累计投入超千亿元。

从一城到一域,大道融城的格局不断被改写:江湛铁路通车,结束了西部台山、开平、恩平三地不通铁路的历史;江门高新区公共码头工程(首期)完成建设,成为华南地区最大的内河智慧码头;中开高速直接对接深中通道,串联西部台山、开平、恩平,成为粤西地区往来港澳及珠三角东部的快速通道;开春高速成为粤西地区连通珠三角发达地区重要交通大动脉;佛开南高速、开阳高速先后完成改扩建,宣告沈海高速江门境内全线完成八车道拓宽;广中江高速大大缩短江门主城区与珠江东岸通行距离……

“十四五”期间,江门将规划实施六大重点工程,涉及建设项目超380个,投资争取达到2000亿元左右,大交通、大发展、大未来的美好蓝图徐徐展开。

B 城市品质大提升

满足群众对美好生活向往

江门体育中心和广东珠西国际会展中心内,文体旅活动轮番上演,“网红打卡地”园山湖公园的特色音乐喷泉及灯光秀,迅速聚集人气……在活力四射的滨江新区,一座产城人高度共融的品质新城正在形成。

在全面融入粤港澳大湾区建设的进程中,江门从大局着眼,以广阔腹地为棋盘,在新区建设上合理安排生产、生活、生态空间,坚持走好内涵式、集约型、绿色化的可持续、高质量发展之路,以宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境擦亮“新时代侨都”品牌,在新一轮城市竞争中抢占先机。

“江门的城市规划做到因地制宜、科学引领,为城市品质实现大提升奠定了基础。”华南农业大学林学与风景园林规划与设计教研室主任古德泉说。

从2018年开始,江门以城市品质提升行动为抓手,全面实施新区建设、城市更新、交通水平、市政设施、民生设施、城市景观、生态环境、城市管理“八大行动”,滨江新区、珠西枢纽新城等城市新区面貌日新月异,城区基础设施短板多、城市面貌老化、产城融合程度不高、公共服务供给不足等问题逐年改善,展现出“路畅、街净、灯亮、水清、景美”的城市新面貌。

从深圳到江门创业6年,广东南大机器人有限公司创始人周志强对江门城市品质的提升深有体会:“江门内修城市品质,不仅能满足群众对美好生活的向往,更能增强城市竞争力、提升城市形象,吸引人才和产业集聚,让人才安居乐业。”

从塑品质到提气质,江门不仅以大气魄拉开发展格局,还以“绣花”功夫雕琢民生福祉。

机动车道全面“白改黑”,人行道重新铺装升级;路边停车位重新规划,健身广场全面改造;步梯房变身电梯房,居民“一键直达”新生活……在蓬江区白沙街道美景社区,老旧小区改造正给群众带来更多看得见、摸得着的实惠。

“以前回家爬楼梯,中途都要歇一下,现在方便多了,电梯一按就到家了。”美景社区居民陈娉婷居住多年的步梯楼今年完成了电梯加装工程,家住7楼的她开心不已,“如今社区的设施不断完善,环境美了、道路宽了、车位多了,现在又解决了上下楼的难题,以后可以在这里安心养老了”。

美景社区建于20世纪90年代初,曾因配套设施老旧、不齐全,给1100多户居民生活造成不便。去年11月起,美景社区正式实施老旧小区改造工程,大大改善了社区环境,增加了居民休闲活动空间,让老百姓的获得感、幸福感不断增强。

如今,走进美景社区,主干道两旁的汽车停放整齐有序,绿化带修剪整齐,升级过后的健身广场新增了不少座椅,儿童娱乐设施让广场成为居民“遛娃”的好去处。“改造过后的健身广场变得很漂亮,我很喜欢新建的塑胶跑道,晚上散步的时候总会绕着广场走10多圈。”居民孔奶奶说。

数据显示,城市品质提升行动开展以来,江门各县(市、区)已完成49个老旧小区改造项目,累计获得上级改造补助资金近4亿元,全市累计启动加装电梯项目402个,其中已投入使用电梯175台,改造经验在全省推广。“十四五”期间,江门全市将实施321个老旧小区改造,预计惠及居民约18万户。

“高楼大厦是城市的‘面子’,但城市品质的提升往往需要从细处‘见真章’。”省城乡规划设计研究院建筑设计院副院长李荣彬认为,江门的城市品质提升在于改善了老百姓在日常生活中的真实体验,体现城市的温度和吸引力。这一切,需要“绣花人”的智慧和恒心。

C 文化惠民涵养城市气质

筑牢精神文明根基

戴上VR设备,即可来一场“沉浸式”的阅读;借助电子瀑布流屏,扫码即可遍览好书……近日,改扩建后的江门市图书馆揭开神秘面纱,全新的阅读交互体验大受读者欢迎。“新馆非常智能化、科技化、现代化。”市民周晓桐体验后笑着说。

以文兴城强自信,文化惠民沁人心。

过去5年,江门始终坚持社会主义先进文化前进方向,以高度的文化自觉和文化自信回应时代呼唤、人民期盼,城乡公共文化服务体系建设不断完善、文化地标不断更新、多彩的文化活动持续上演:截至10月31日,全市建设公共文化馆8个,全部为国家一级馆,为全省6个全部达到一级馆的地级市之一;全市73个镇(街)文化站全部达到省一级站以上标准,是全省7个全部达标的地级市之一;1324个行政村(社区)全部建有综合性文化服务中心;全市文化馆、图书馆总分馆制建设在全省率先实现100%全覆盖;全市自助图书馆总数达到65个,实现市县镇三级公共图书馆(室)通借通还。

在全市广大文艺工作者的助力下,5年来,我市坚持每年开展“送戏下乡”25场、戏曲进校园10场、“十分钟文化圈”系列活动近400场,把最新、最精彩的节目送到田间地头,让老百姓的生活更加有滋有味。

如今,在社区广场转一转,就可以欣赏到乐曲演奏和乐队弹唱等表演;到社区附近的24小时自助图书馆看书,不用担心遇到闭馆的尴尬;到博物馆、美术馆参观,优质的文化展览让人应接不暇……在加快推进文化惠民工程建设的行动中,江门注重在细、小、实上下功夫,找准社会主义核心价值观与群众利益的交汇点,涵养城市气质,筑牢精神文明根基,建设好群众的精神文明家园。

从组建一支队——社区文明监督队,到传唱一首歌——《文明在哪里》;从传递一朵花——快递“小哥”传递“文明之花”,到用好一群人——志愿者;从组织一批活动——创建文明城市惠民活动,到用活一个屏——手机屏……近年来,江门以深化文明城市创建为抓手,为全面小康筑牢文明根基,精神文明建设呈现出生机勃勃的繁荣景象,文明风尚蔚然成风。

人民城市人民建,人民城市为人民。

除了守护好全国文明城市这块“金字招牌”外,近年来,江门还先后获得国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市等一系列“国字号”荣誉,一座宜居宜业宜游的湾区综合枢纽门户城市正让居者自豪、来者依恋、闻者向往。

数读

●2016年至2020年,我市分别完成交通建设投资133.9亿元、161.6亿元、170.1亿元、202.9亿元、220亿元。

●城市品质提升行动开展以来,我市完成49个老旧小区改造项目,累计获得上级改造补助资金近4亿元,启动加装电梯项目402个。

●我市73个镇(街)文化站全部达到省一级站以上标准,1324个行政村(社区)全部建有综合性文化服务中心,自助图书馆总数达到65个。

(梁佳欣)

一线实践

启明里再现繁华

老街区成“网红打卡地”

“展新颜修旧如旧,焕生机文旅兴旺。”这是退休教师刘锦波重游故里——启明里后留下的诗句。昔日的邻里情让他怀念,如今的变化更让他惊喜。

启明里,是我市用心用情用力推进旧城改造的“典范之作”,近日被正式确认为国家AAA级旅游景区。它是江门市城区13个百年华侨古村落之一。1914年,华侨黄黎阁在此首建启明楼,片区由此得名“启明里”。此后,越来越多的归侨陆续在此购地建房,因此这里的建筑大多是民国时期所建的华侨老屋,融合了传统岭南派风格和西方建筑特点,中西合璧,风格独特,具有典型的侨乡特色。

2019年11月,我市启动启明里的改造,挖掘华侨华人文化,提升启明里历史街区文化内涵。随着改造推进,社会资本也纷至沓来。如今的启明里,已是拥有多家商户进驻的多业态文创商圈,将历史与现代、传统与时尚完美融合,不仅再现了昔日的繁华,老街区还变身为深受年轻人喜爱的“网红打卡地”。远看整个片区,百座华侨建筑矗立,青色砖瓦老房子与郁郁葱葱的树木相得益彰;走进街角小巷,历经百年沧桑的华侨建筑变身特色“网红店”,成了青年创业者实现梦想、落地创意的乐园。

旧城如老酒,越陈越香。每当夜幕降临、灯光亮起,小型演唱会、古典舞、当代舞、民族乐器、灯光秀便轮番在启明里上演,独具蓬江特色的文创集市和美食集侨味、古味、夜味于一身,装点着城市的夜生活。

“我家的房子改造成为文创工作室后更靓了,很受欢迎。启明里真的‘活’了!”重游故里的市民李月嫦感慨道。

在启明里改造中,我市充分发掘和保留片区的记忆和故事,尊重当地居民生活。有任何动作,都会首先听取多方意见,如通过居民议事厅、微信群等途径了解居民想法等。

“政府部门热心、殷勤,能够倾听居民需求。”刘锦波认为,改造工程帮助居民留下了宝贵回忆,带回了乡情,还通过市场化运作激活了业态,让启明里的历史为更多人所知,“我对后续的活化很有信心,希望启明里发展得越来越好”。

(梁佳欣)

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670