第37届江门市青少年科技创新大赛圆满举行,四大项目共58件作品获一等奖

“科创盛宴”提升青少年科学素养

陈家琪设计了一款让妈妈们放心的热水器。

唐俊午、尹智毅热爱天文学,动手发明了三维自旋天球仪,降低了传统地球仪的使用门槛。

大赛圆满举行,为青少年搭建科技创新交流和成果展示良好平台。

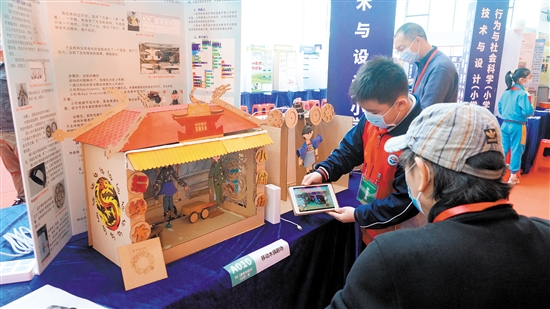

冯卓立用创客技术传承非遗文化,很有创意。

创新,体验,快乐,成长。12月25日,由江门市科协、市教育局、市科技局、市市场监管局、团市委联合主办的第37届江门市青少年科技创新大赛在江海区景贤小学开赛,来自全市中小学校的科创“小达人”带着自己的创意发明来到现场,一较高下。

当天,为配合做好疫情防控,大赛的主体项目——青少年科技创新成果竞赛采取分批答辩的形式进行最后的角逐;少儿科幻绘画、青少年科技实践活动、科技辅导员专业素养与科技创新竞赛等项目进行获奖作品展示。赛场上,选手们的精彩演示,评委专家们的认真点评,思维的碰撞打造出一场精彩的青少年“科创盛宴”,其中,婴儿游泳溺水警报装置、非结构化电子文档智能处理系统、三维自旋天球仪等20件作品经现场答辩评选,在100件参赛作品中脱颖而出,获得青少年科技创新成果竞赛一等奖。

校园科普基础好,“科创盛宴”亮点多。作为我市2021年全国科普日系列活动的收官之作,此次大赛成效明显。江门市科协负责人说,青少年科技创新大赛是我市青少年科普的品牌活动,通过搭建交流和展示平台,进一步激发了青少年学习科学的热情,培养了他们的科技创新能力和科学创新精神,对于培育面向未来的创新人才,推进我市教育高质量发展,为我市深入推进“科技引领”工程夯实人才基础,具有重要意义。

文/图 江门日报记者 陈倩婷 吕胜根

A 科创“小达人” 小发明成生活学习 好帮手

科技源于生活,融入生活。赛场上,参赛选手将日常学习、生活中遇到的问题变成一个个“科创奇想”,通过展板和模型展示着自己的创意。

在婴儿游泳馆,由于工作人员和家长疏忽没时刻看顾婴儿,导致婴儿游泳溺水时有发生。江门市紫茶小学学生易筱晴希望发明一款婴儿游泳溺水警报装置,预防婴儿游泳溺水事故的发生。

“因为要黏贴在游泳圈上使用,所以必须小巧而且防水”“当游泳圈发生翻转或者倾斜角度大于60度时,装置要发出警报传到手机或电脑”……有了具体思路后,易筱晴动手组装器材,并在学校指导老师的帮助下,一步步将想法变成了现实中的作品。大赛上,她的作品因实用性强,获得了评委的认可。

在汤锅上焊接环型导流槽,并加上漏嘴,这样一个小技改就能有效防止汤锅内沸腾的粥水溅洒到煤气灶上,着实是厨房好帮手。这是江门市紫茶小学学生何璟翘的得意之作——防溅防漏锅具导流槽。该发明的创作灵感源于生活。何璟翘说:“我和我家人都非常喜欢喝粥,但是沸腾的粥水会溅洒到煤气灶上,清洁起来很麻烦。有一天,我发现楼下邻居屋檐的防水槽能有效地接住楼上滴下来的浇花水。受此启发,我在妈妈用的锅上也装了一条‘防水槽’。”

江门市第一中学学生罗逸琳曾经获得第34届全国青少年科技创新大赛二等奖,这次她带来了一个多功能融合的乐器,也是创意十足。她将作品命名为《鼓筝》,让评委和参观者很感兴趣。

江门市第一中学学生唐俊午、尹智毅热爱天文学,但是在日常学习中,他们发现传统天球仪的使用门槛高、效果差,便动手发明了三维自旋天球仪。“使用者既可通过GPS获取当地经纬度,也可以手动输入某地的经纬度,作为Arduino的输入参数,由Arduino换算出天体赤经、赤纬,即可输出控制电机系统旋转至相应的地点及天体相对的位置,降低了使用门槛,增加了趣味性。”唐俊午介绍。

B 生物学爱好者

科创能力

受评委点赞

今年是江门市第一中学学生曾欢怡第三次参加江门市青少年科技创新大赛。这次她带来的作品是关于“利用黑水虻幼虫取食中药渣实现资源化处理”的研究论文,帮助解决粗放式的中药渣处理危害生态环境的社会问题,一下子就抓住了评委的眼球。

曾欢怡是一名生物学爱好者,从初中便开始参加学校生物社团,开展生物课题的研究。由于研究需要,她喜欢养动物,而黑水虻就是很好的饲料。疫情期间,她留意到中药的需求量飙升,但目前中药渣的处理方式仍以堆放、焚烧与填埋为主,不仅危害生态环境,还造成资源浪费。

提起垃圾处理,她很快便联想到了黑水虻,“黑水虻能够取食禽畜粪便和生活垃圾,合成自身所需物质。中草药作为湿垃圾,或许也能被黑水虻取食。”今年9月,曾欢怡开始展开相关课题研究。历时三个多月的实验,她证明了利用黑水虻幼虫可缩短处理中药渣的时间,而且排出的虫粪对植物幼苗生长有促进作用,为中药渣处理方式提供了新途径。

本次参加比赛,评委对她的研究提出了改进建议,这让她十分高兴。“每次参加比赛都受益匪浅,不仅培养了我的科学精神,更锻炼了我的科技创新能力,这些都是课本上学不到的知识。”曾欢怡说。

C “创新之星” 用创客技术 传承非遗文化

江门市范罗冈小学学生冯卓立设计的移动木偶剧场,通过手机APP不仅可以点播五华提线木偶戏的经典剧目,还可以控制木偶的四肢运动,体验即兴编舞的乐趣,十分新颖。

别看冯卓立年纪轻轻,他的科创实力却不容小觑。在不久前举行的全国学生信息素养提升实践活动中,他获得了“创新之星”荣誉称号,而全国仅5名小学生获得此荣誉。谈及参赛作品的创作初衷,冯卓立表示,现在学习五华提线木偶戏的人越来越少,希望通过创客技术实现自动化表演,代替人手操控,可以更好地传承和发扬这项国家级非物质文化遗产。

该作品机械结构复杂,冯卓立耗时半年才完成。“为了让木偶动起来,我构思了多个方案,最终决定利用舵机和滑轮来代替人手操控木偶,并利用齿轮和齿条实现木偶的左右移动。此外,我还根据音乐的律动,调节舵机转动的角度和电机转动的速度,实现自动表演。”冯卓立说。

江门市青少年宫参赛选手陈芷菁、刘信烨和李定佳同样关注非遗文化的传承,组队研发了多关节控制的皮影机器人。“使用人体姿态估计系统进行人体骨骼关键的识别检测,并进行连接,对应于皮影机器人各个关节及肢体部分,实现皮影机器人模仿人动作表演的效果。”刘信烨介绍。

D 社会影响 大赛激发江门 青少年科创热情

江门市青少年科技创新大赛历史悠久、含金量高,迄今已是第37届。作为我市青少年科普品牌活动,此次大赛自启动以来,便受到了青少年的广泛关注,吸引了全市150多所中小学校的近万名学生参与基层赛事,共收到师生参赛作品526项,分为青少年科技创新成果、少儿科幻绘画、青少年科技实践活动、科技辅导员专业素养与科技创新竞赛四大项目,影响力进一步扩大。

相较于去年,今年的学生作品除日常生活应用之外,还开始涉猎“人工智能”领域,“互联网”“物联网”“智能”等成为关键词,而“绿色低碳”“疫情防控”“人文关怀”“非遗文化”等社会热点话题也是异军突起。此外,参赛作品整体质量明显提高,从侧面反应出我市青少年的科学兴趣、创新意识和创新能力正在稳步提升。

最终,本届大赛评选出青少年科技创新成果一等奖20项、少儿科幻绘画一等奖25幅、青少年科技实践活动一等奖3项、科技辅导员专业素养与科技创新竞赛一等奖10项。据悉,一等奖获奖作品将择优推荐,代表我市参加明年举办的第37届广东省青少年科技创新大赛。

评审组专家在评审过程中十分认真,在与选手交流时,不时对他们予以鼓励和指点,达到以赛促学,提升实践能力的效果,激发了江门青少年的科创热情。对于参赛作品及选手的整体表现,评审组专家均十分肯定。

大赛评委、华南理工大学材料学院教授文尚胜说:“大赛的举办对于促进校园科普,营造科学氛围,培养未来科学家具有重要意义。今年不少参赛选手关注现实、关注生活,用科学知识去解决生活中的问题,并以科学严谨的方法和态度进行研究,科学素养、创新精神、动手能力都得到了很大的提升。”

★ 相关新闻

科技教师研讨交流活动

推动科技教育工作 再上新台阶

江门日报讯 (记者/陈倩婷 吕胜根) 科技教育,教师引领。为进一步提升我市科技教师的创新能力和业务水平,推动江门科技教育工作再上新台阶,作为第37届江门市青少年科技创新大赛的配套活动,12月25日,2021年江门市骨干科技教师创新能力研讨交流活动在江海区景贤小学举行。

活动中,鹤山市沙坪中学生物高级教师王忠明以“贯彻创新技法理念,促进青少年科技创新发展”为主题,结合沼气探索系列活动、改进生物显微切片机等科技创新活动,分享奥斯本检核表法等创新技法在指导科技创新中的运用方法。

江门市紫茶小学科学科组长陈金花从提升教师素质、打造科普阵地、巧用科普资源、丰富科普形式四大方面分享了江门市紫茶小学的科技教育经验。据悉,今年以来,该校持续深化学校科技教育办学特色,推进“双减”政策下课程改革,全面提升学生的科学核心素养。

江门市教育研究院教研员林雪锋探讨在新时代下,如何融合科普与人工智能课程,助力“双减”工作落实落地。

蓬江区教师发展中心教研员潘军朝分享了《第九届全国中小学STEAM教育大会》视频,推动我市中小学加快开展STEAM教育与创客教育。

与会人员纷纷表示受益匪浅、深受启发。“此次交流活动分享的内容很贴合本地实际,实操性强,同时也开拓了我们的视野,为我们开展科技教育提供了新思路。”鹤山市第一中学信息技术教师张思明说。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670