李玉如以马冈鹅为原型创作的文创产品受欢迎。

李玉如在创作。

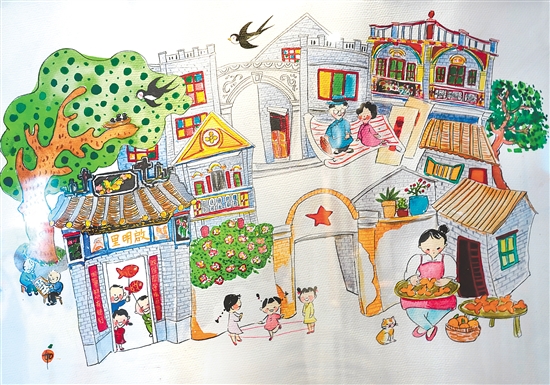

李玉如创作的第一幅侨乡主题系列作品。

开栏语:

在江门这座侨乡之城,每一块青砖黛瓦都镌刻着时光的故事,每一条骑楼长街都流淌着文化的血脉。当“百千万工程”的春风吹拂岭南大地,一群江门文旅人正以匠心为笔、以乡情为墨,在农文旅融合的画卷上书写新的篇章。

他们是用双手触摸土地、用热爱浇灌故事的“生活艺术家”,也是“百千万工程”的鲜活注脚——民宿主理人在百年古宅筑起诗意栖居,让青砖墙缝里长出新的温情;漫画家以江门为画布,将侨乡的烟火气凝成流动的诗行……

为此,本报推出“侨乡文旅弄潮儿”栏目,聚焦这些平凡而闪光的身影,聆听他们如何以热爱浇灌乡土,连接侨乡的过去与未来。

“三思鹅后行”“一笑鹅过”“与鹅同行”……当开平马冈鹅摇身一变成为漫画主角,江门漫画家“如果果”(本名李玉如)正用画笔让这个国家地理标志农产品形象化。

在乡村振兴与文化传承的交响曲中,李玉如用年轻人喜爱的幽默语言,将侨乡的乡愁记忆、民俗风物化作会心一笑的漫画。当传统农业遇见新派漫画,当非遗撞上萌趣表达,当华侨建筑邂逅青春画笔,李玉如用一支画笔,描绘五邑侨乡的特色风貌和人文情怀,助力侨乡文化“出圈”。

文/图 江门日报记者 李银换

漫画里的“侨乡密码”

走进江门启明里斑驳的石湾直街的一幢老居民楼,这里便是李玉如的艺术工作室。工作室里桌面上堆满了画稿,展示架上则摆放了各式各样的原创文创产品,这里是她的创作天地,也是她向世界展示侨乡魅力的窗口。

“小时候家人经常带我来长堤老街买东西,那时就觉得这里的建筑很特别,我很喜欢。”李玉如的童年记忆浸透着侨乡特有的烟火气。毕业于广州大学工艺美术专业的她,在从事动漫产品设计十多年后,却始终割舍不了心中对侨乡的热爱和内心对艺术的追求。2018年,她在石湾直街开设了自己的个人工作室,开始用笔触记录侨乡。

回望创作原点,在首个侨乡主题作品中,她融合了启明里的特色建筑,还有陈皮、燕子、华侨夫妇、侨批等元素,展示了启明里的风貌,以及华侨归巢的寓意。“那时启明里还没火起来,但我却很喜欢这边老街的氛围,就把它画下来。”李玉如说。

自此,李玉如的笔触便在侨乡文化的肌理中织就“密码”——将开平碉楼的建筑美学、新会鱼灯的喜庆、江门美食的烟火气息等,转化为数千幅充满生命力的视觉诗篇。这些作品不仅被文旅部门制作成江门三点三精彩之旅宣传画册,更成为游客触摸江门灵魂的钥匙。

李玉如的作品色彩鲜明,充满了浓郁的个人风格,用带有童真童趣的漫画风格,记录江门五邑地区人文情怀和街区生活点滴。她手绘的漫画还生产成文创产品,比如冰箱贴、明信片等,在中国侨都华侨华人博物馆、江门城市盒子等地均有销售,深受游客喜爱。

有几位华侨来到她的工作室,看到有关腐乳的文创产品后,感慨道“这就是我们小时候经常吃的腐乳,很有小时候的味道”。李玉如认为,江门是一个旅游资源丰富、人文底蕴深厚的城市,她希望结合侨乡非遗题材,再进行筛选和创作。未来将继续为推广江门侨乡文化贡献自己的力量。

画笔赋能“百千万工程”

加强文化引领和旅游带动、促进农文旅深度融合,是推动“百千万工程”的重要路径之一。李玉如以独特的艺术视角,将江门大地的风物特产化作跃动的文化符号,用创意将农产品转化为可感知、可传播的文化IP。

“凉瓜哪有上班苦”“鹅弥陀佛”……在李玉如创作的文创产品中,以杜阮凉瓜、马冈鹅为原型创作的文创产品最受欢迎。“去旅游,大家都喜欢购买一些文创产品。我把江门特色农产品画成漫画,再配上一些诙谐的语言,容易引起游客的情绪共鸣。”李玉如说。在她的艺术工作室里,传统与现代完成着奇妙的化学反应。她以“三思鹅后行”的诙谐构图展现鹅群举着餐具疾驰的萌态,用“鹅不焦绿”定格半躺在香蕉的闲适时光,借“一笑鹅过”传递豁达的生活哲学。这些看似天马行空的笔触,实则遵循着严谨的创作逻辑:先积累素材,再以网络热梗重构叙事,最终赋予每幅作品一句直击人心的文案。正如她所言,“不是对着照片描摹,而是要让每幅画成为独立的故事载体”。

“李玉如创作的文创产品有意思”“这家小店里面手绘的冰箱贴很有江门侨乡元素,看了一圈都想带走”……打开社交平台,不少游客点赞李玉如创作的江门文创产品。这些好评背后,折射出文旅融合的深层逻辑:当年轻游客用“有意思”作为高评价,实则是期待文化体验能突破“到此一游”的浅层接触。李玉如的创作实践证明,唯有将在地文化解构为可感知、可互动、可传播的现代叙事,才能真正实现“把江门文脉装进旅行箱”的文旅愿景。

“根在侨乡,笔也要落在侨乡。”李玉如以画笔为舟,载五邑大地的风物诗情驶向时代潮头,在创意重构中化作可触摸的“文化密码”,为侨乡文化破壁出圈开辟新途径。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670