说到家书,你会想到什么?

在电子通信尚未普及的时代

家书是亲人间交流沟通的主要工具

它寄托着人们对家乡、家人的思念

是在外游子与亲人之间的情感纽带

那说到集体家书,你又会想到什么?

它是汇聚着一群人的念想,是群体对家乡、亲人的情感寄托。

被海外华侨华人称之为“集体家书”的侨刊乡讯,你听说过吗?在素有中国侨都之称的广东江门,有着穿越时空的集体家书,里面镌刻着历代江门五邑华侨华人的家国情怀。

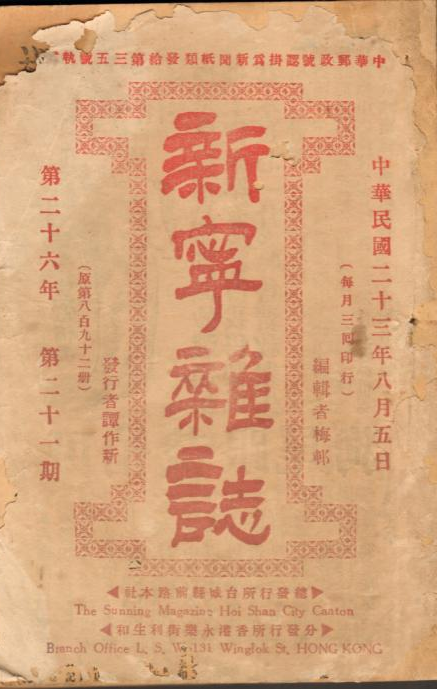

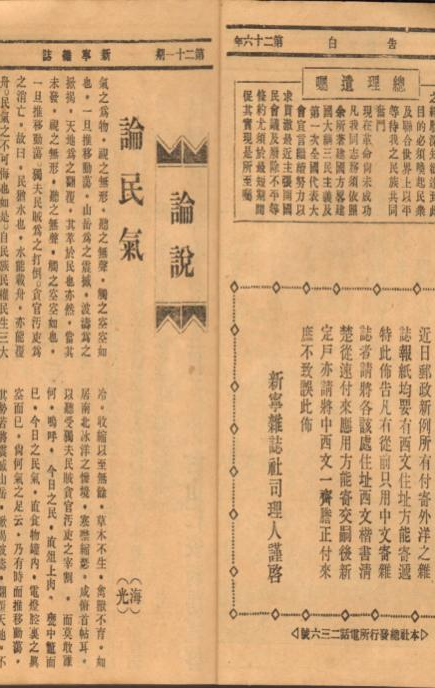

《新宁杂志》第二十六年第二十一期

1909年,《新宁杂志》创刊于台山(旧称新宁),它是五邑地区发行最早侨刊,也是我国发行最早的侨刊之一。

穿越时空的集体家书

因海而生、因侨而兴的江门是中国著名侨乡。400多万祖籍江门五邑地区的华侨华人分布在世界各地,他们将中国传统文化传播到各个国家和地区,同时也引进了众多极具异域风情的文化,使江门成为了传统文化与外来文化交融的见证地。而这之间的纽带便是——侨刊乡讯。

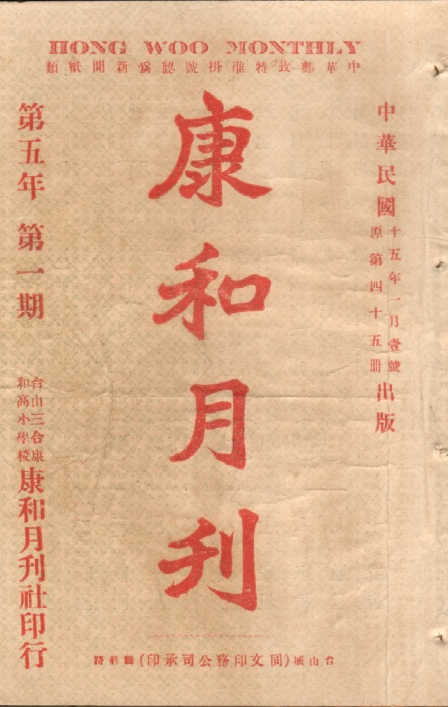

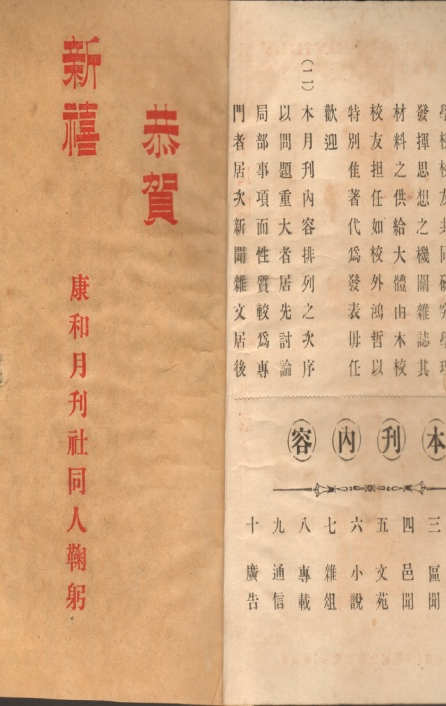

1926年《康和月刊》 第五年第一期

《康和月刊》创刊于1922年,1984年7月复刊。《康和月刊》在海内外华侨华人赞助下,出版发行至海内外,曾获广东省侨刊乡讯评比三等奖。主要栏目包括有专论、区闻、三合通讯、兴学篇、公益篇、致富篇、乡亲往来、家乡人物、地方小志、文苑、诗坛、家乡风采、县闻等,报道家乡信息,介绍家乡建设新况,联络海外乡亲,促进家乡公益事业发展。

连接海内外的桥梁

侨刊随着侨乡的形成、发展而产生,发行于海内外,受到海外侨胞的喜爱。它向海外乡亲传递家乡的信息,排解华侨华人的思乡之情,是连接海内外的桥梁。同时,也向国内传播了进步思想,宣传科学与民主。侨刊作为侨乡特有的杂志,是漂泊海外的游子的精神食粮,里面充满了游子对祖国和家乡的眷念,也在传递乡情、联络乡谊、团结海外乡亲、共同传承中华优秀传统文化等方面发挥着重要作用。

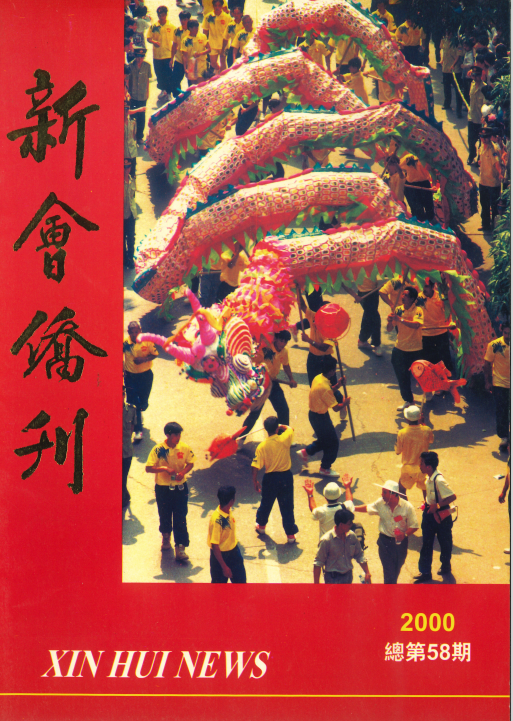

《新会侨刊》2000年第58期

《新会侨刊》创办于1958年,1980年1月复刊,其经费主要来自海内外乡亲赞助。《新会侨刊》曾获广东省侨刊乡讯评比二等奖,其内容主要包括有家乡要闻、桑梓新貌、华埠讯息、葵乡人物、科技之光、教育硕果、侨史钩沉、艺林撷英等,致力于弘扬中华文化、以文会友、沟通侨情乡情、为华侨华人、港澳乡亲服务,号召乡亲们共同为祖国建设、家乡发展出力。

来自家乡的精神食粮

百余年来,我国侨刊乡讯的发展历经清末、民国时期和中华人民共和国三个时期。期间,侨刊乡讯的命运也和祖国的命运一样起伏跌宕。据悉,截至目前,取得国内统一登记号和内印许可证号的江门五邑侨刊乡讯共有83份,约占全省注册登记侨刊乡讯的60%,每年向海外64个国家和地区发出近100万册,成为连接家乡与海外华人情谊的桥梁,被海外乡亲亲切地称之为“集体家书”“来自家乡的精神食粮”。

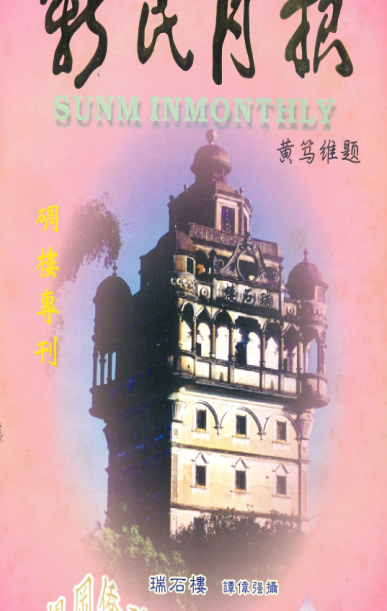

《新民月报》2002年第66期

《新民月报》创办于1919年,分别于1956年、1981年复刊,为蚬冈镇民办刊物。创刊以来,全部经费由海外华侨华人、港澳同胞及国内乡亲捐助。此刊免费发往国内外,曾获广东省侨刊乡讯评比镇刊三等奖,内容包括市闻、镇闻、今日蚬冈、侨讯乡闻、驿水问畔、文坛艺苑、海外来鸿、人物志、鸣谢等。

建设华侨华人文化交流合作重要平台

侨刊乡讯是江门建设华侨华人文化交流合作重要平台的抓手之一。江门市委十四届二次全会报告提出,以《中国侨都》杂志为龙头打造侨刊乡讯矩阵,组建海外华文媒体联盟,提升中国侨都知名度。

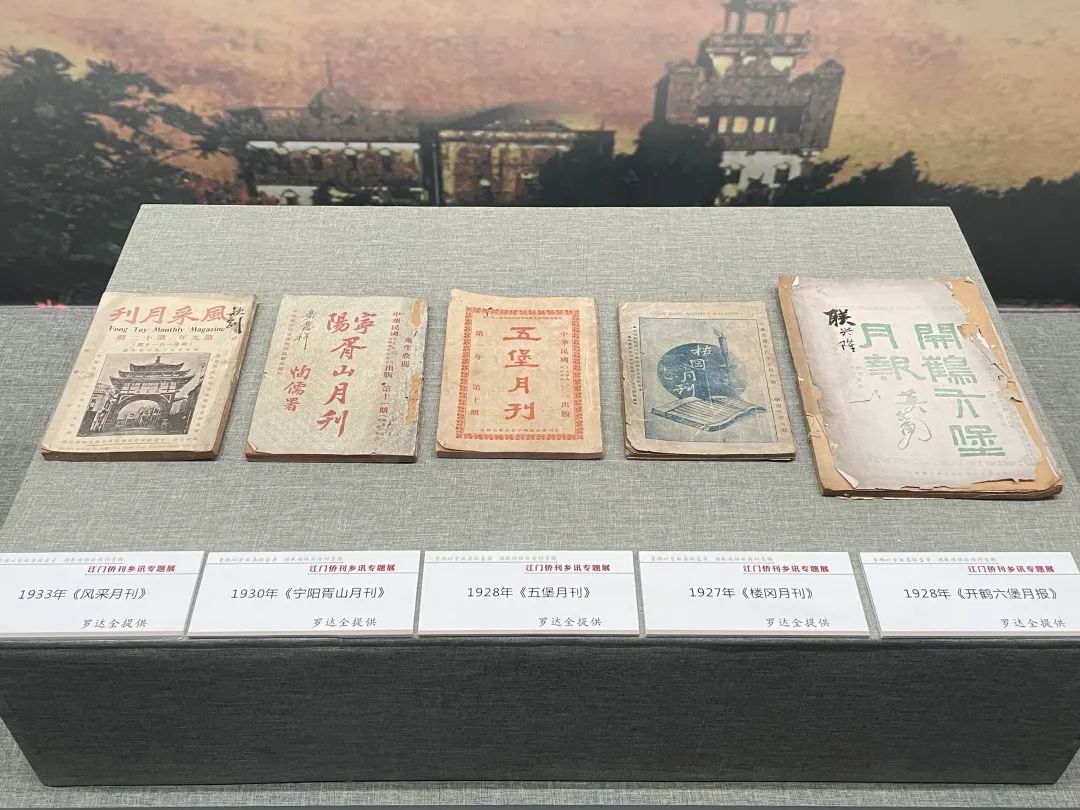

民国时期的各色侨刊

每个阶段的侨刊乡讯虽肩负不同使命,但“家书”底色从未改变。当下,江门正积极发挥侨刊乡讯作用,为“侨都赋能”工程宣传造势,务求讲好江门侨胞爱国爱乡故事、讲好江门大湾区投资环境、讲好江门为侨服务故事、讲好江门投资优惠政策。

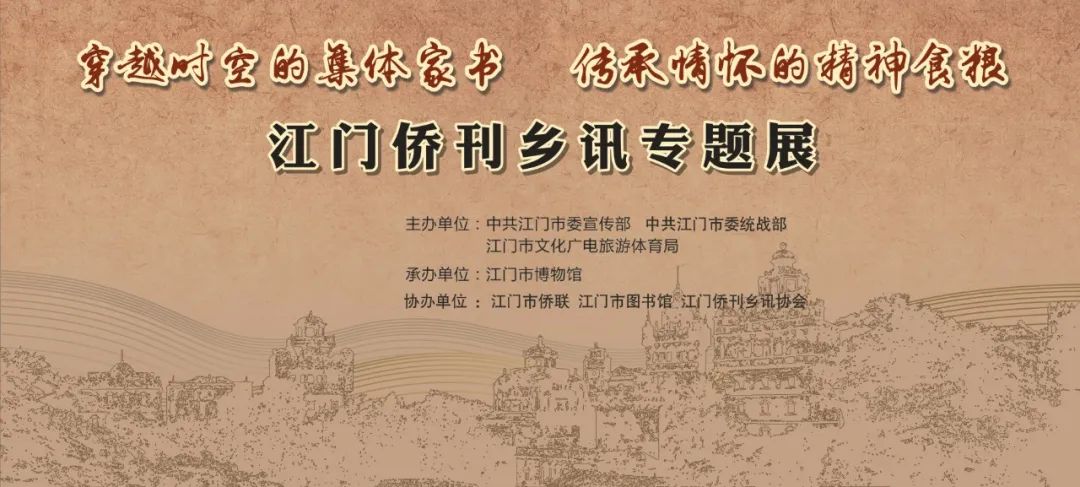

江门侨刊乡讯专题展

江门五邑华侨华人博物馆正在展出“江门侨刊乡讯专题展”,陈列的一张张泛黄的旧报纸和杂志上到底承载着什么,又蕴含着哪些故事呢?欢迎大家莅临观展!又或者点击阅读原文,参与云上观展体验!

温馨提示:戴口罩,不聚集,文明观展,防疫第一。为了您的健康,入馆参观请配合做好防疫工作。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670