绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

穿行于村落,犹如穿越了一条时光隧道,过去岭南人的生活场景如此生动地呈现在眼前,南国风韵触手可及。古村宁静而守恒,它们的一砖一瓦、一椽一木,凝聚着社会变迁的历史印记,镌刻着最质朴的民俗民风,是宝贵的本土文化遗产,也是不可再生的文物资源。

第六站:巍然粤海留芳华

江门市近现代传统民居的梳式布局和三间两廊的平面型制反映了南方建筑的自然适应性,既沿袭了中国传统民居布局特点,又结合了南方的自然气候、地理条件。三间两廊的单元布局,以厅堂为中心,以天井(小院)为枢纽,以廊道(巷道)为交通联系,把各个小院建筑组合起来所形成的近现代传统民居,是对古代民居建筑布局设计手法的继承和发展。

近现代岭南建筑的装饰,是以建筑的自然适应性为基础,以建筑的社会适应性为内容规范和题材要求,以建筑的人文适应性为主旨。从装饰手法上看,三雕(砖雕、木雕、石雕)、三塑(灰塑、泥塑、嵌瓷塑)及彩画等传统工艺在近现代岭南建筑装饰上得到继承和广泛使用。在装饰部位上,重点依然是门、脊、墙、窗、壁等视线集中的显目之处,并且装饰部位的夸张突出因建筑类型的差异而有所不同[1]。

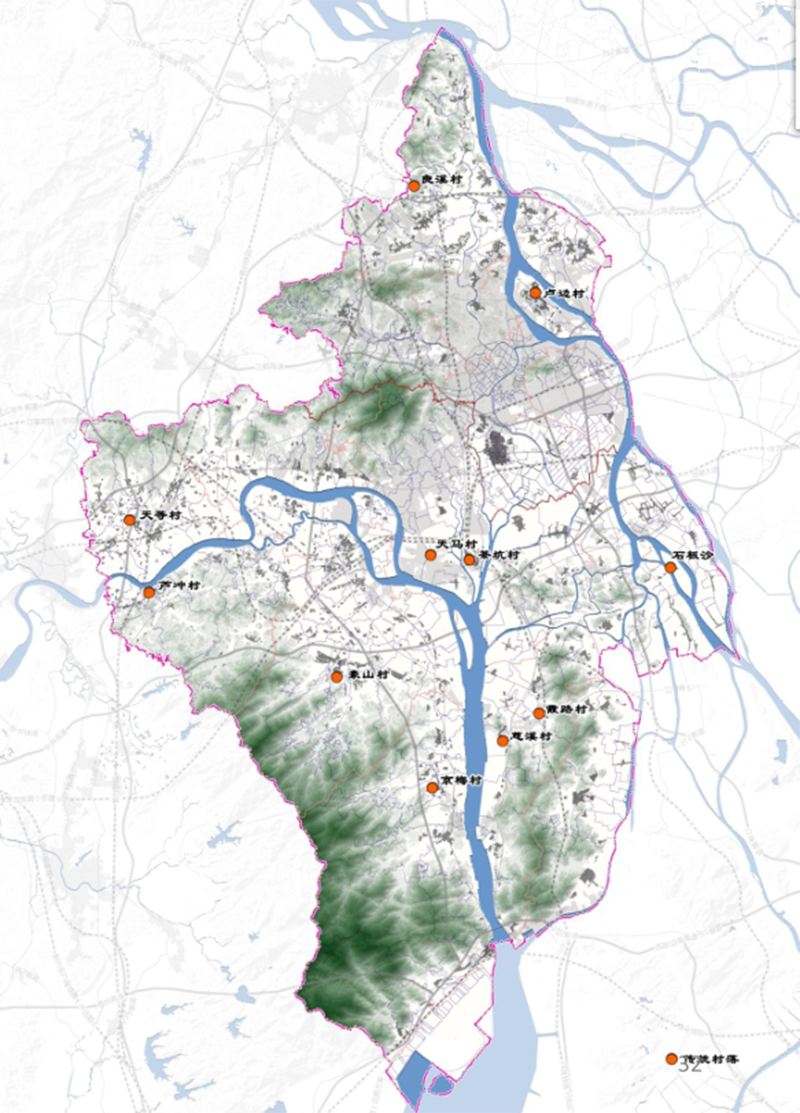

传统村落布局图

图片来源于《江门市区历史文化名村和传统村落保护发展规划》

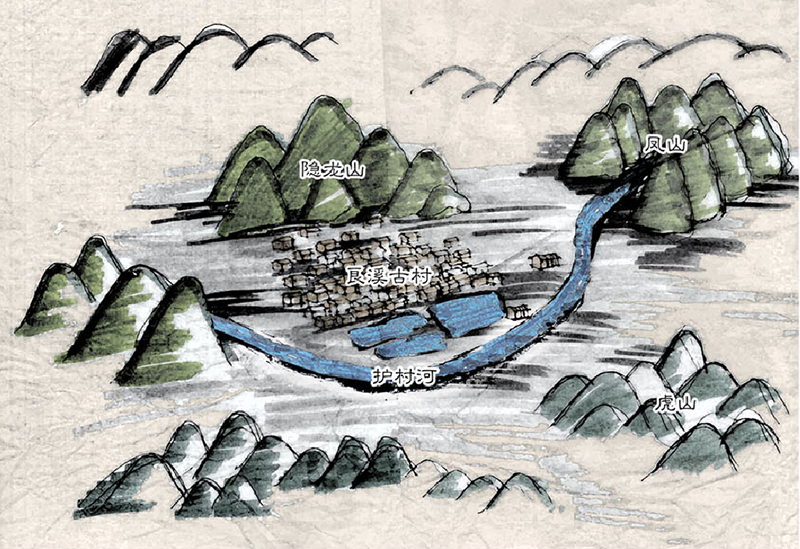

1、良溪古村

文物所在地:江门市蓬江区棠下镇

历史年代:清朝

占地面积:14.84公顷

建筑层数:2-3层

建筑门类:传统民居

良溪村位于江门市蓬江区棠下镇,距离江门市区约13公里,下辖北坎、佛宁、良东、良中和良北5个自然村。

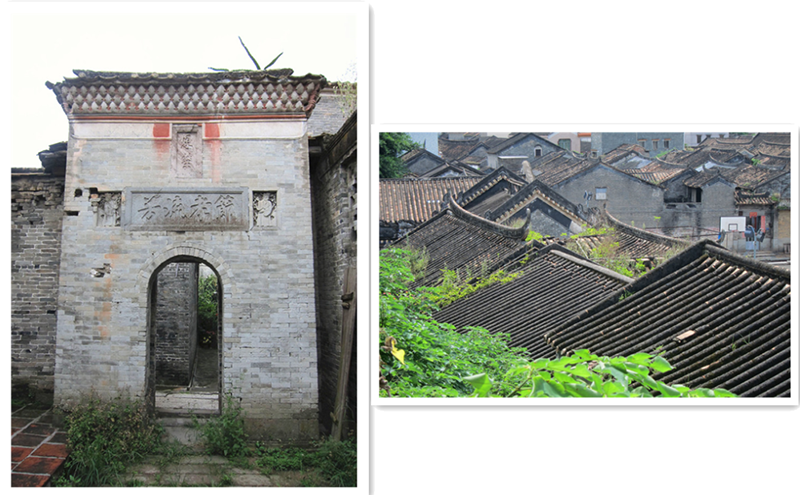

良溪村内的传统建筑绝大部分是砖木结构,建筑年代久远,已确定为江门市区内历史保护街区。

良溪古村示意图

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

良溪古村全景

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

良溪古村局部

图片来源于《广东省岭南近现代建筑图集》

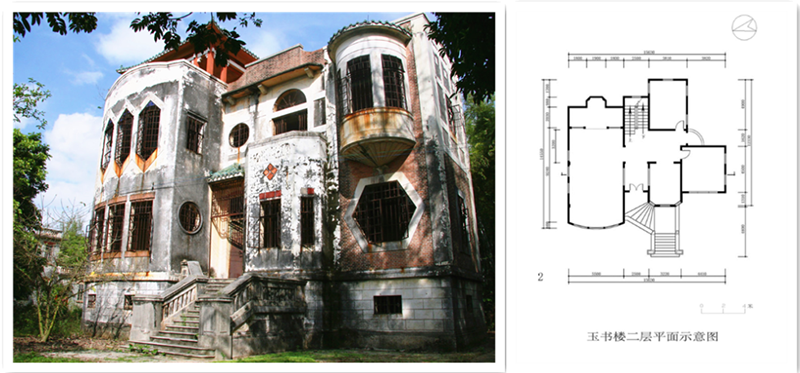

2、翁家楼

文物所在地:台山市端芬镇庙边模范村

历史年代:民国十六年(1927年)-民国二十年(1931年)

占地面积:1500平方米

建筑层数:3层

建筑门类:传统民居

端芬翁家楼位于台山市端芬镇庙边模范村,由台山籍旅美国、香港翁氏乡亲请德国人设计图纸建造,占地面积1500平方米,建于1927年至1931年,包括玉书楼、沃文楼、相忠楼三幢西式别墅和两幢二层高的中西合璧式建筑。翁家楼座西南向东北,背靠宝脉山面向新安小平原,钢筋混凝土平屋顶结构。别墅建筑楼高地上2层,半地下室1层,前有石阶平台,墙身柱间辟有大玻璃窗,依然保留有外国制造的彩色玻璃,屋顶设款式各异的亭台楼阁,外观素雅的大色调与当地山水的自然景观十分协调和谐,当地居民将玉书楼、沃文楼、相忠楼的建筑立面体型组合生动地比喻为中国历史人物刘备、关羽、张飞的造型,富有地方特色。

翁家楼设计造型独特,美观大方,具有较高的艺术和科学研究价值,是台山华侨别墅建筑的典范。2002年7月被认定为台山市文物保护单位。2008年9月被认定为广东省重点文物保护单位[1]。

玉书楼外景及玉书楼二层平面示意图

图片来源于《岭南近现代建筑图集》

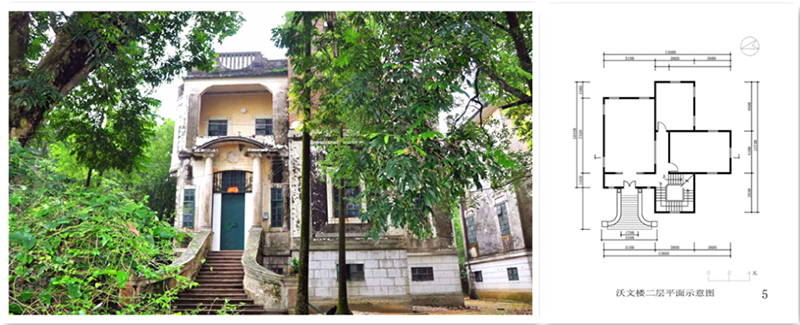

沃文楼外景及沃文楼二层平面示意图

图片来源于《岭南近现代建筑图集》

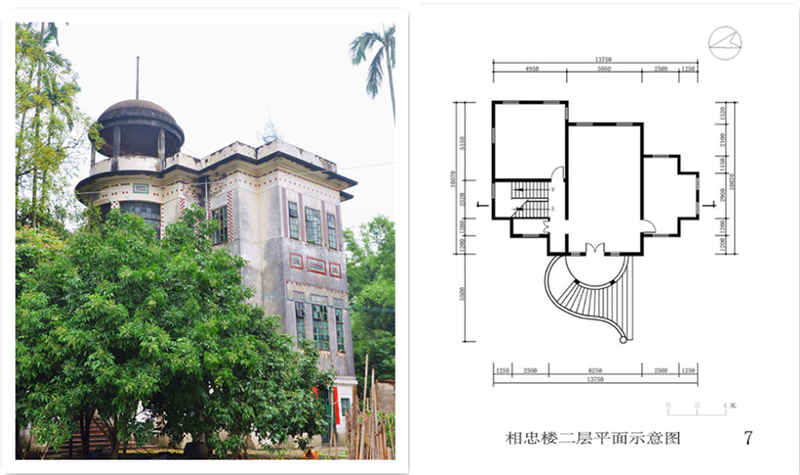

相忠楼外景及相忠楼二层平面示意图

图片来源于《岭南近现代建筑图集》

3、汀江圩华侨近代建筑群

文物所在地:台山市端芬镇六乡村、大同河畔

历史年代:民国二十一年(1932)

占地面积:20000平方米

建筑层数:2-3层

建筑门类:传统民居

汀江圩华侨近代建筑群位于台山市端芬镇六乡村、大同河畔。始建于1932年,是端芬镇梅、王、曹、江等10多姓华侨及侨眷侨属创建的颇具侨乡特色的集市小圩,占地面积30亩,108幢二至三层的骑楼建筑呈长方形排列,鳞次栉比,整齐划一,中间有约10亩空地,俨然一座小方城。1935年,端芬镇海内外乡亲又捐建了汀江桥,汀江圩从此繁盛一时。

汀江圩华侨近代建筑群采用中西结合的建筑形式,最具特色的是立面的装饰艺术,由旅居海外的华侨汲取侨居国的建筑风格,结合中国建筑传统而设计建造。每幢楼房平面布局一致,为大进深、小面宽,集商业性与居住性于一体,屋顶是中国传统的硬山顶,砖墙瓦顶;楼屋立面的设计造型却丰富多彩、各具特色;高高的柱廊、圆圆的拱券、彩色的玻璃以及山墙上精美的灰雕图案,栩栩如生,极具历史文化和建筑艺术价值,充分体现了中国传统文化与西洋文化交融的显著特征。是台山现存较为完好的柱廊骑楼式建筑之一,是台山侨乡圩镇建筑的一大特色。2002年七月被广东省人民政府公布为省级文物保护单位[1]。

汀江圩华侨近代建筑群外景

图片来源于《岭南近现代建筑图集》

汀江圩华侨近代建筑群局部

图片来源于《岭南近现代建筑图集》

4、自力村碉楼群

文物所在地:开平市塘口镇

历史年代:1919年-1948年

建筑层数:2-5层

建筑门类:传统民居

自力村属开平市塘口镇,东距开平市区12公里,是由安和里(俗称犁头咀)、合安里(俗称新村)和永安里(俗称黄泥岭)三条方姓自然村组成。清道光十七年(1837年)犁头咀首先立村。该村民居格局与周围自然环境协调一致,村落布局为零星状。

20世纪20年代间,因土匪猖獗、洪涝频繁等原因,一些华侨、港澳同胞便拿出部分积蓄兴建碉楼和居庐。这些碉楼和居庐一般以始建人的名字或其意愿而命名。碉楼的楼身高大,多为四五层,其中标准层为二层三层。墙体的结构,有钢筋混凝土的,也有混凝土包青砖的,门、窗皆为较厚铁板所造。建筑材料除青砖是楼冈产的外,铁枝、铁板、水泥等均是从外国进口。碉楼的上部结构有四面悬挑、四角悬挑、正面悬挑、后面悬挑。建筑风格方面,很多带有外国的建筑特色,有柱廊式、平台式、城堡式的,也有混合式的。为了防御土匪劫掠,碉楼一般都设有枪眼,先是配置鹅卵石、碱水、水枪等工具,后又有华侨从外国购回枪械。配置水枪的目的是,因为水枪里装有碱水,当土匪靠近楼体时喷射匪徒的眼睛,使其丧失战斗力,知难而退。为了增强自卫能力,很多妇女都学会了开枪射击。这些碉楼,有的是根据建楼者从外国带回的图纸所建,有些则没有图纸,而是出于楼主的心裁。楼的基础惯用三星锤打入松桩。打好桩后,为不受天气的影响,方便施工,一般都搭一个又高又大的葵篷,将整个工地盖着。建楼“泥水工”二三十人,以当地人居多。

自力村碉楼群于2001年6月被国务院公布为全国重点文物保护单位。2005年7月被评为“广东最美的地方、最美的民居”,2005年11月被评为“全国历史文化名村”,2006年4月荣获“中国最值得外国人去的50个地方”金奖,2007年6月28日被第31届世界遗产大会列入《世界遗产名录》,现经整治维修后,更加体现其完整性、真实性和协调性,以独特的面貌吸引前来观瞻的海内外游人[1]。

自力村碉楼群外景

图片来源于《岭南近现代建筑图集》

自力村碉楼群外景

图片来源于《岭南近现代建筑图集》

砖墙瓦顶至今坚固如新,绿色琉璃瓦在岁月的洗涤下依然光彩照人;屋檐、屋脊、栋梁、窗雕、石雕、木雕等建筑装饰精雕细刻,别有洞天;窗户上雕刻的石质镂空花纹,自然散发着浓厚的文化底蕴。这是古老岁月蕴含的古典与优雅,也是岭南文化孕育的温婉和静美,每一座古建筑,每一寸沃土,都藏着说不尽,诉不完的故事,等着后人慢慢体会,细细品味。

【参考档案】

1. C4·3·6-1广东省岭南近现代建筑图集

C5·2·6-1江门市区历史文化明村和传统村落保护发展规划

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670