余祖灯(图右)

李劲新

冯柱泉

林志明

彭贤军

徐春玲

近日,江门市举行“匠心强担当 建功新时代”2022年“侨都工匠”颁证大会,恩平市共有6位人才获奖。其中,冯柱泉、李劲新获评江门市“侨都乡村工匠”,林志明、彭贤军、余祖灯、徐春玲获评江门市“侨都百优工匠”。

他们是如何成为受人尊敬的“侨都工匠”?在各自的领域有哪些了不起的成就?带着这些问题,记者走近这6位来自恩平的“侨都工匠”,了解他们在各自领域的匠心之路。

文/图 胡伟杰 周晓营 吴健争

侨都乡村工匠 冯柱泉

撑起致富新“薯”光 做农民致富“领头雁”

今年初,春收马铃薯遭遇市场“寒冬”,不少种植户面临销售难题。

“你现在还有多少薯?我尽量都帮你收了吧,刚好这边有客户要,我安排人到你田里去。”3月初,冯柱泉拨出的这样一通电话无疑给了合作社种植户最大的信心。种植户冯阿姨近0.67公顷(10亩)马铃薯在冯柱泉的帮助下,只用了3天时间就全部销售出去了。

冯柱泉2008年创办了恩平市丰江农业专业合作社,该合作社以马铃薯种植为主业,成为恩平市乃至江门市较为出名的马铃薯农业合作社。以合作社为平台,冯柱泉积极整合资源,助推恩平市马铃薯产业从散户自主种植向现代农业产业园集聚化转型发展。

近年来,恩平马铃薯品牌不断做大做强,2019年,恩平马铃薯入选广东省名特优新农产品区域公用品牌百强,品牌价值估值5.6亿元;同年,恩平马铃薯成功申报广东省“一村一品、一镇一业”特色产业项目和江门市马铃薯现代农业产业园项目,建成高标准“两稻一薯”间种生产模式示范推广种植基地。2020年,恩平马铃薯先后获评“全国名特优新农产品”和“广东省名特优新农产品区域公用品牌”。

在业内摸爬滚打了十几年的冯柱泉,再次从马铃薯品牌不断升级中嗅到了商机。

2020年,冯柱泉的公司申报成为江门市农产品冷链物流优势产区产业园和恩平市省级丝苗米产业园实施主体之一。2021年,在有关政策的扶持下,冯柱泉在公司厂区建成冷冻贮藏库,这项设施的投用,可把马铃薯的销售时间延长一至两个月,冷链购销能力也从几百吨提升到6000吨,产业效益不断提升。冯柱泉不断创新经营模式,努力打造恩平马铃薯集种植、购销、冷链配送一体化运营模式。同时,冯柱泉还创立了“恩丰江”马铃薯品牌,对马铃薯产品重新设计品牌标识,以新包装、新商标等全新姿态迎接市场。

在促进公司发展的同时,冯柱泉也争取带动更多合作社农户共同发展。

2020年,恩平市丰江农业专业合作社150多户合作社员种植马铃薯面积达到133公顷,从丰江农业合作社分销的种薯种植面积达到266公顷。

为了带动更多农户从事马铃薯产业,走上致富的路子,冯柱泉率先在恩平探索“公司+农户”的马铃薯产业发展新路子。

如今,恩平市牛江镇已有500多户农民走上种植马铃薯增收致富的道路,马铃薯产量从亩产1000多公斤到现在亩产4000公斤,恩平市丰江农业专业合作社社员也从150人发展到174人。

侨都百优工匠 林志明

匠心雕刻恩州奇石 跨界融合不断推陈出新

“得到这个奖,对我来说是一种鼓励,更是一种鞭策。未来我会更加努力在茶坑石雕这一领域深耕,坚持跨界融合,不断创新。”谈起获奖感受,林志明这样说道。

从1990年拜师学艺开始算起,今年56岁的林志明从事茶坑石雕已经整整32年,作品多不胜数,每一件作品都好像是林志明艺术生命的一个刻度,标记着他不同阶段的艺术时光。

林志明的作品设计理念新颖,主题鲜明,形成了质朴厚实、融古汇今、简繁得体的设计风格。尤擅于运用茶坑石的材体特质表现传统文化,技艺娴熟,喜欢使用同一把肩铲雕琢整件作品,被工艺同行誉为“一铲明”。

“这是我第一件获奖作品,以开平碉楼为主题创作的石雕挂件《碉楼·瑞石楼》,非常有纪念意义。你看这碉楼窗户的线条,呈现出来的立体感和流畅感,必须用刻刀才能做出这种效果,用机器雕刻是做不到的……”谈起创作,林志明的情绪明显高涨了起来。

正是凭着这股对茶坑石雕刻技艺的痴迷,32年来,林志明不断创新,闯出了一条传统技艺在现代的应用之路,奠定了茶坑石工艺品在家居装饰、工艺鉴赏以及艺术收藏上的艺术地位和商业地位。

林志明可谓是行业内的“获奖专业户”,从业30多年来累计荣获金、银、铜奖多达200多个,其中由其创作及主创的四件作品《君子》《文明再现》《秋》《大鹏展翅》被中国工艺美术馆收藏。凭借着出色的技艺和艺术成就,林志明2018年被广东省委宣传部授予“2018年广东省基层宣传文化能人”荣誉称号,2019年获得广东省非物质文化遗产项目(茶坑石雕刻技艺)省级传承人称号,2021年被聘为中国工艺美术学会石雕专业委员会副秘书长,获得“2021年广东省乡村工匠民间美术正高级职称”。

作为茶坑石雕刻技艺广东省级非物质文化遗产代表性传承人,林志明一直致力于传统技艺的传承,培养徒弟15人,其中1人成为江门市级传承人,5人成为工艺美术师。此外,他还积极开展茶坑石雕进校园活动,宣传推广茶坑石雕刻技艺的独特魅力。

林志明还是一个具有独到眼光的商人。作为恩州奇石实业发展有限公司副总经理,他巧妙地将文化与商业相结合,让“茶坑石雕刻技艺”跻身高端工艺品市场。近年来,他还探索利用恩州奇石边角料、废料进行加工,开展制作炻瓷产品的可行性研究,彻底改变恩州奇石在普通群众眼里高不可攀的形象,让恩州奇石从手工艺走进百姓家。

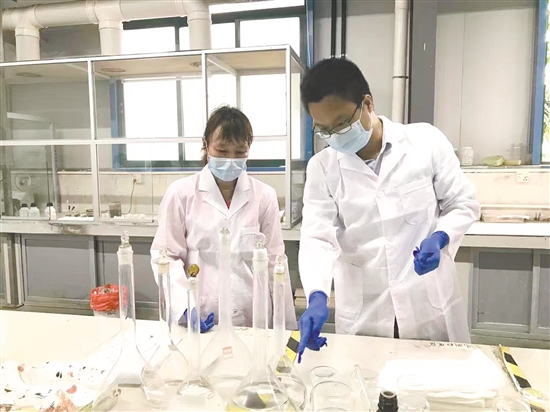

侨都百优工匠 余祖灯

攻坚多项技术难题 为企业创造更大效益

“很荣幸能成为江门市‘侨都百优工匠’之一,我觉得这个荣誉应该是属于我们这个集体。因为在企业,尤其是制造业企业,个人的力量很有限,只有把整个团队带好,才能发挥更高水平。”谈起获奖感受,余祖灯谦虚地说。

1983年出生的余祖灯,2010年7月获景德镇陶瓷学院硕士研究生学历,是一名典型的高学历技术型人才,现任广东道氏技术股份有限公司墨水分厂厂长。自2010年入职道氏公司工作以来,他潜心钻研、勇于创新,将爱岗敬业的精神发挥得淋漓尽致,获得公司以及同事的一致好评,并于2017年荣获广东省五一劳动奖章。

2011年,刚参加工作不久的余祖灯就全身心投入到微晶熔块配方的改进项目中,在基础配方上通过调整Si/Al的比例,使得熔块与釉料结合一致,增加砖表面硬度,减少釉面气孔,提高釉面的平整度,保证砖后期不龟裂。他带领研发团队10人,经过3000多次试验,最终成功配制了可大规模生产应用的微晶熔块配方。2012年成功搭建了道氏公司的首条熔块生产线。

2013年,道氏公司委派余祖灯重点攻关陶瓷墨水产业化项目。陶瓷墨水研发最关键的是研磨工艺以及有机物的开发和应用,但初期研磨工艺不精,加上有机溶剂和分散剂使用不合理等问题,导致墨水产生难闻的臭味,容易发生沉淀,生产时会出现拉线、堵喷头、堵过滤器等一系列问题。“因为道氏之前是做釉料的,对墨水这一块不甚了解,所以在墨水研发的过程中,整个团队付出了很多努力,做了无数次的实验。”余祖灯说。

余祖灯带领研发团队重点攻关陶瓷墨水产业化项目,通过努力,成功解决了墨水发臭问题和稳定性相对差的问题。2013年生产销售约200吨墨水,国产墨水一上市,价格也从20万-30万元每吨降低至10-12万元每吨,大幅降低陶瓷厂生产成本,为行业作出重大贡献。

为了在激烈的市场竞争中脱颖而出,余祖灯不断提升自我。2014年,他带领道氏公司陶瓷墨水生产团队继续攻坚技术难题,调整墨水有机物的比例,自主研发出分散剂和悬浮剂,进一步提高墨水的稳定性和悬浮性能,即使放置6个月的墨水也基本不会出现沉淀现象。正是由于墨水研发优势凸显,道氏陶瓷墨水所占的市场份额快速提升,为公司在2014年12月的挂牌上市奠定了基础。

2016年12月,余祖灯牵头创建广东省恩平市技能人才创新工作室,该工作室于2021年10月升级为江门市劳模和工匠人才创新工作室。

余祖灯表示,将以此次获评江门市“侨都百优工匠”为鞭策,继续发挥创新精神,引进优秀技能人才,不断改良工艺,为公司创造更大效益,为恩平经济发展作出更大贡献。

侨都乡村工匠 李劲新

做好茶文化输出 打造特色新中式茶饮

刚刚过去的“五一”假期,李劲新一天都没有休息。假期期间,每天到簕菜文化创意园游玩的旅客近千人,作为创意园负责人,既要做好疫情防控工作,又要做好特色接待服务,李劲新可谓分身乏术。

“创意园建设目前已接近第二阶段尾声,我们这个阶段新增了民宿、餐饮、露营等体验内容,创意园的项目产品也逐渐成熟了。”李劲新兴高采烈地讲起创意园的新增项目,今年他计划继续丰富文化产品内容,并在网络直播上发力,做好宣传推介。

李劲新出生于制茶世家,以“茶二代”的身份被认识,但现在的他整天忙于创意园的建设及经营工作,看起来似乎有点“不务正业”,实则仍与茶产品息息相关。

“我们的餐饮项目很多菜品都是用茶叶做原材料烹制的,另外我们的民宿里面可以看到茶园,还能品尝我们的茶品,在创意园露营,可以现场采茶,跟我爸学习制茶,我们新设立的直播间也会带货主攻卖茶,一切都是进行茶文化输出。”正是因为看到父辈的创业历程及产业瓶颈,李劲新才有了更多创新的想法。

李劲新曾从事商贸业,该行业对他今后建设经营创意园起到了很大的启迪作用。“以前的工作经历,让我认识了很多优秀创业者。同时,目前我开发的很多旅游业的文创内容,也都得益于以前做商贸时积累下来的资源。”商贸行业的从业经历,激活了李劲新的创业思维,更丰富了他的经营模式。以前的工作经历,让他清晰地认识到,不能只埋头做产品,要在产品的基础上,做强产品文化,最大限度地开发周边产品,提高产品附加值。

除此以外,李劲新在茶品开发上也没有停下脚步。除了招牌簕菜茶以外,更多的新茶品开发都是迎合年轻一代去做,如柠檬簕菜茶、桂花簕菜茶、玄米簕菜茶,把簕菜与花、果结合起来,融合口味,更迎合当下的茶饮市场发展。

“从江门走向全国的喜茶给了我很大的启发,我们要借助侨渠道发展新式茶饮,从新的赛道突破才能有机会。”李劲新认为,要开发出具有中国特色,符合中国年轻人口味的新中式茶饮,不仅可以满足国内年轻消费者的需求,将来还可以抢占国外的市场。

侨都百优工匠 彭贤军

纺织行业“技术大拿” 助企业抢占国际市场

恩平锦兴纺织印染企业有限公司(以下简称,锦兴公司)是恩平市纺织行业龙头企业,2021年总产值达13.3亿元,上缴利税6300万元。技术创新是企业的核心竞争力,锦兴公司近年来能不断发展壮大,产品远销国际市场,其中技术创新起到重要的支撑作用。而彭贤军及其团队就是推动企业技术进步的关键人物。

作为锦兴公司印染技术部总负责人,彭贤军负责织布、染色、印花各分厂所有技术问题的协调处理和技术攻关。

彭贤军扎根染色与后整理及印花技术的研究管理工作18年,曾主导多个创新项目,其中包含:落实工艺载体自动化改造;纺织染整引入IE项目;主导实际生产应用,带领技术团队编制SOP染整工艺及技术研发;全程设计对接内部网络ERP引入意大利自动落料系统;带领团队解决Uniglo人棉盖poly(超细旦)色差等质量问题,在为企业解决实际生产问题的同时,力求建立一套完善的自我成长技术培育体系,培养专业人才30余人。

同时,彭贤军还带领同事一起取得发明专利7项,实用新型专利2项。如今,彭贤军仍然坚守在生产一线,持续推进管理的创新及技术研发应用。

作为企业的“技术大拿”,彭贤军在企业、行业内都获得较高评价。如2014年获中国针织工业协会授予的“全国针织行业优秀青年工程技术人员”称号;2020年,其撰写的《关于黑色针织物死棉粒及得色深度的初探》,在全国针织染整学术研讨会上被评为优秀论文。

彭贤军曾多次在国内各大院校及专业染整纺织协会、针织染整学会组织的交流会上,分享先进染整印染技术及设备实际应用案例,解决行业痛点。

头雁领飞,群雁振翅。在彭贤军的带领下,其所在的技术团队获得多项荣誉称号,并很好地完成科技成果转化,为企业带来较大经济效益。

“技术无止境,吾将上下而求索,脚踏实地进行创新研究,努力将创新成果转化为实际生产效益。”彭贤军表示。

侨都百优工匠 徐春玲

走遍乡村练就“铁脚板” 扎根基层做群众“贴心人”

大学毕业后不久,怀着对社会工作的热情,徐春玲义无反顾来到恩平市,深耕农村地区。十年来,徐春玲不畏艰难、直面挑战,为恩平市的社工工作作出了较大贡献。

“捧着一颗心来,不带半根草去。”这是徐春玲的座右铭。2010年自广东财经大学社会工作专业毕业后,她就一直践行着这个诺言,勤奋地耕耘、热情地守望、执着地坚守,努力描绘着内心最美好的社会工作梦想。

2012年7月,徐春玲带领团队来到恩平,在恩平市成立首家社工机构,填补恩平市社工机构的空白。

初到恩平,人生地不熟。徐春玲深知要打开工作局面,必须先找到服务对象并了解他们的生存状况和需求。于是,在办公室还没装修好的情况下,徐春玲和她的团队便马不停蹄地开始了前期调研工作。她们早期的工作重心是为残疾人提供社会服务,在恩平市残联、恩平市民政局、恩城街道等单位的指导和支持下,徐春玲和团队首先对恩城街道的10个社区和18个村委会的残疾人进行上门入户调查。两个多月的时间里,她们走访了178条自然村、759个残疾人家庭。这次调研,让徐春玲看到了困难群众的真实生存状况,她和团队成员一起,白天做入户调研,晚上和周末撰写调研报告和服务计划。调研结束后,徐春玲组织召开了调研汇报会,并邀请当地民政、残联、街道、村居等部门单位的负责人、干部一起参加。

调研结束后,徐春玲积极对接各方资源开展工作,如利用社会资源为困难特殊儿童提供资源链接、康复训练、家属互助、生活帮扶等服务。2013年,在相关部门的支持下,徐春玲联同恩平市残疾人康复中心在圣堂镇三山村、大槐镇大朗村成立工作站,通过“农村社工站”的方式,把社工服务、康复服务辐射到农村残疾人家庭。

其间,徐春玲不断对自己所开展的服务工作进行反思、总结,撰写《恩城农村残疾人生存状况调查分析报告》《恩平市特殊儿童家属资源中心运作模式初探》《医务社工介入恩平市农村残疾人康复服务初探》等报告、文章,对农村地区残疾人、老年人等群体的关注和服务,引起政府有关部门的注意并完善相关政策。

多年来,徐春玲走遍了恩平乡村每一寸土地,也让她练就了一双“铁脚板”。在她心里,社会工作早已不仅是一份工作,推动农村地区社会工作的发展已成为她的梦想和追求。她对自己也提出了更高要求,近五年获得了中级社会工作师、高级社会工作师、健康管理师、江门市首批社会工作督导、广东省优秀社工等资格和称号;2020年获得广东省专业社会工作领军人才称号。

荣誉是肯定,更是责任与担当。徐春玲说,未来,她会继续秉持对社会工作的初心,发挥所长、主动作为,进一步创新农村社会工作,助力乡村振兴。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670