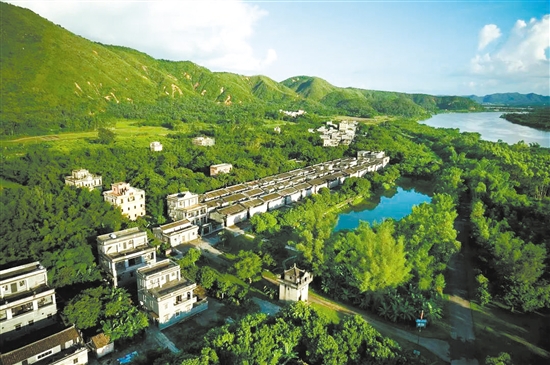

百合镇马降龙村落群。 百合镇供图

近日,生态环境部在北京举行2018-2019绿色中国年度人物、第四批国家生态文明建设示范市县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地表彰授牌活动,对全国87个国家级生态文明建设示范市县、35个“绿水青山就是金山银山”实践创新基地正式授牌。其中,开平市被命名为“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,成为第四批全省唯一获此殊荣的县市。

近年来,开平市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力践行习近平生态文明思想,立足粤港澳大湾区优势,将人与自然和谐发展的哲学智慧融入“两山”建设,围绕生态环境优势和世遗品牌的“两山”价值转化,探索出经济、文化、旅游、人居环境与生态环境和谐共促的绿色发展新路径。

“水”“陆”“空”着力

持续优化生态环境

一直以来,开平市从“水”“陆”“空”三方面重点整治生态环境,全力打造绿水蓝天。“陆”方面,完善机制、人员、设备设施等,抓好污染整治。建设固废综合处理中心,持续优化生态环境。“水”方面,通过加强污染减排工作、强化治污设施运行监管、强化环保执法等各项措施,压实水体治理责任,全线铺开落成各污水处理系统,促成“一张图+巡查APP+无人机+问题整改督办”为手段的河湖监管体系,推进各干、支流水质向好。“空”方面,持续开展大气污染防治工作,制定大气污染联动工作机制,完善大气污染防治网格化监管体系,使各项空气指标持续向优。

今年1-11月,开平市空气质量达标率92.5%;目前,开平市的森林覆盖率达45.87%。

发挥资源优势

推动乡村振兴

在天露山脚下,大沙镇绵延的茶园成片,源源不断地产出致富的“金叶子”。大沙镇整合“山、水、茶、花”等生态资源,实行“生态+”产业发展模式,发展生态农业、生态旅游、生态康养等产业。目前,大沙镇生态农业初具规模,全镇有茶园(田)面积约11000亩,登记注册茶企14家,茶叶种植合作社8个,各品牌年产干茶约200吨,年均产值约6000万元。

“绿水青山”带来了“金山银山”,带来了发展机遇和民生福祉。大沙镇岗坪村的茶农梁志豪说:“这几年,我们的茶叶质量、价格都上去了,大家的腰包鼓了,年轻人也陆续回来了。”据介绍,大沙镇岗坪村现在几乎家家户户都种茶、卖茶,或者从事茶产业相关的工作。

截至2019年,大沙镇现代农业年产值达2.3亿元,茶叶、水果、蔬菜、花卉苗木和南药等现代农业基地发展格局基本形成。

大沙镇是开平市以“两山”思路推进乡村振兴战略的缩影。开平市将生态环境保护与乡村振兴相结合,因地制宜、因势而为,打造出马冈鹅、大沙茶、蚬冈火龙果、赤水青枣、金鸡黑凤鸡、水口火蒜等农业品牌。同时,建立市、镇、村、基地、市场“五位一体”的全方位监管体系,将全市27家农业龙头企业、339家农民专业合作社纳入监管名单,保障农产品的绿色安全,朝粤港澳大湾区优质生态产品供应基地的目标稳步迈进。

发展与保护并重

历史文化资源焕发新活力

开平市是著名侨乡,还拥有广东唯一的世界文化遗产。开平市建立碉楼群与古村落群保护体系,从严落实《广东省开平碉楼保护管理规定》《开平碉楼与村落世界文化遗产保护管理暂行办法》等,以科技创新手段采集数据,保护历史文化遗迹,并寻求与高校、企业的合作,科学协调“新”“旧”关系,坚持做到发展与保护并重,从文化与经济两个角度焕发“古”韵新活力。

“我们在进一步优化景区的硬件和软件,挖掘开平侨乡文化,全力争创国家5A级旅游景区。”广东开平碉楼旅游发展有限公司品宣部经理黄莉文说。

记者从江门市生态环境局开平分局了解到,通过促进产权流转,携手开平碉楼旅游发展有限公司开展村企合作,自力村、锦江里、马降龙相继被设立成碉楼景区。同时,配套设施不断完善,以世遗为主题的活动不断推出,在保护生态环境与优化人居环境的前提下,开平碉楼的品牌影响力进一步提升。

与此同时,在赤坎镇,一场“新旧交汇”的嬗变也在进行中——还原古镇原生态面貌,打造华侨华人文化交流合作重大平台。开平华侨文化将被赋予新活力。

开平交出了历史文化资源保护与利用的亮眼成绩单:2019年接待国内外游客865.56万人次,实现旅游总收入111.45亿元;中国第九个、广东首个联合国世界旅游可持续发展观测点在开平落户。

“引入法”助力

促进高质量发展

五邑大学教授谭金花在塘口镇仓东村发起的“仓东计划”,于2015年获得联合国教科文组织亚太区文化遗产保护奖,入选2020年度“港澳青少年内地游学推荐产品”名单;在塘口耕耘7年的文旅青年李继津,与华侨邓华开办“塘口空间”,积极与当地镇政府开展合作,策划各种活动,吸引大批游客……这是开平市坚持生态保护,以“引入法”助力经济高质量发展的有力体现。

以打造人才聚集地为目标,“塘口模式”吸引大批人才、项目在塘口镇“落户”,带动了该镇经济增长。目前,塘口镇已引入开平泉林稻谷小镇、荣桂坊高端度假村、祖宅“如也”民宿度假片区等多个项目,“仓东文化遗产保育中心”“塘口空间”等交流平台,并预备谋划“塘口青创基地”“广东乡村振兴培训学院”等。

□文/见习记者 茹伟波 通讯员 童媛

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670