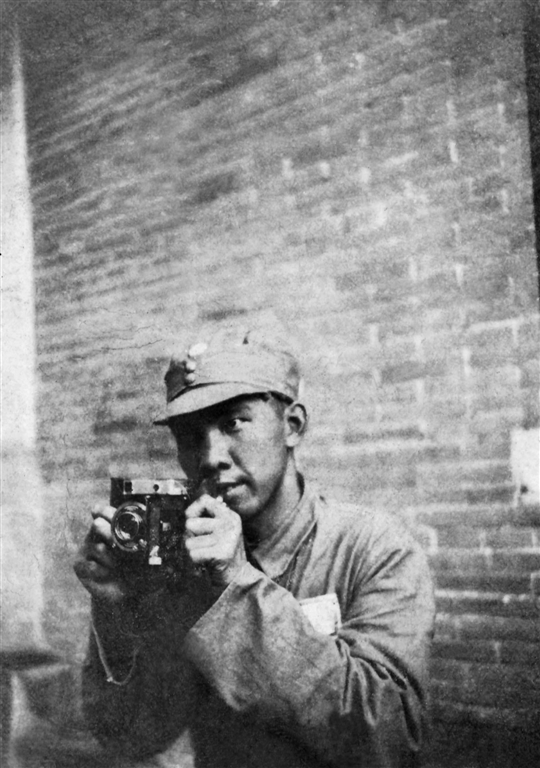

沙飞(资料图片)

沙飞代表作:《聂荣臻将军和日本小姑娘美穗子》(1940年)

沙飞总是带着一个小铁盒,有时放在上衣左口袋,有时放在皮包,铁盒磨损得很厉害。铁盒里面有用蜡纸包着的14张鲁迅照片的底片、晋察冀参议员证书、八路军总部委任他为全军特派记者的委任状、妻子王辉的信,还有一些重要资料。这个铁盒承载着沙飞与摄影交汇的一生。

沙飞,原名司徒传,广东开平人。他较早将镜头对准被苦难命运折磨的底层民众,他以摄影为武器走在抗日救亡最前线,他呕心沥血创办《晋察冀画报》,用相片发出革命根据地人民群众的声音,开拓由中国共产党领导的革命新闻摄影事业,影响了一代又一代的红色摄影人。沙飞的一生短暂而充实,他用照相机留下历史的剪影和切面,将悲天悯人的情怀与对摄影的忘我热爱浇铸成为推动时代进步的力量。

历史

“决心做一个前进的摄影记者”

将来是做一个革命的木刻人、电影编导,还是文学青年呢?“九一八”“一二八”事变后,沙飞徘徊在了人生选择的三岔路口。

“不久之后,我在外国画报上看到了几张好的新闻照片,使我十分感动。”在1942年申请加入中国共产党时所递交的《我的履历》中,沙飞回顾了自己是如何走上摄影之路的:“我不满于当时的摄影和画报工作,更不满于当时的社会制度。因此我决定站在革命的前进立场上,为民族的解放、人类的解放而牺牲一己,与黑暗的旧势力奋战到底,并决心做一个前进的摄影记者。”

1912年出生于广州的沙飞,是家中长子,其父司徒俊勋在广州经商失败后,养家糊口的重担落在沙飞身上。1926年,沙飞从无线电学校毕业后,在国民革命军电台当报务员5年。1931年,沙飞转到汕头电台当特级报务员,在这里,他与妻子王辉相遇相爱。

明确了自己的志愿,沙飞开始学习摄影。虽然遭到了亲人的反对,但沙飞没有动摇其以摄影为革命斗争武器的决心。他埋头苦干两年多,在新闻摄影的学术和技术上打下一点基础。

1936年8月,沙飞不顾妻子反对,离开汕头,到上海搞摄影,开始了他动荡而传奇的革命摄影生涯。

到上海后,虽一时未能如愿找到摄影记者的工作,但沙飞考上了上海美术专门学校西洋画系。他把美术绘画的知识运用到他喜爱的摄影和木刻中去,课余时间拍摄底层人民的困苦生活,经常向进步刊物投稿,用稿费购买摄影材料。当年9月底,沙飞与一批思想进步的木刻青年交上了朋友。当时,上海的木刻界是鲁迅先生亲自扶植的。

1936年10月8日,第二次全国木刻流动展览会的最后一天,鲁迅先生到场参观,又和木刻青年们开座谈会。期间,同在展览会现场的沙飞找着机会掏出照相机,拍下这些值得纪念的场景。

谁料这次见面后的第十一天,鲁迅先生竟与世长辞了。听到噩耗,沙飞直奔鲁迅寓所,无比悲痛的他轻轻打开照相机,摄下了鲁迅先生的遗容,又拍下了上海人民与一代巨人的沉痛告别。

沙飞将《鲁迅生前最后的留影》《鲁迅遗容》等照片投稿到上海、广东各大报刊,第一次使用“沙飞”署名,一举成名,轰动了文学界、美术界、新闻界。

在此之后,沙飞离开了上海美专,折回广州,筹办了自己第一个影展。影展分为《纪念鲁迅先生》《国防前线的南澳岛》《风景、静物、图案》《一般生活》四个部分,共114幅作品。1936年12月3日至5日,影展在广州长堤基督教青年会举行。影展的会刊上有沙飞的文章《写在展出之前》:“从事艺术的工作者——尤其是摄影的人,就不应该再自囚于玻璃棚里,自我陶醉,而必须深入社会各个阶层,各个角落,去寻找现实的题材。”

“从婴孩堕地,以至成人、老头儿,人在社会上认真地搏斗、挣扎的各种生活,跳不出沙飞的镜头。那里有你的朋友甚或你自己的命运的对照,从那里会使你同情、憎恨、颤栗,更从那里会启发你的自觉、出路。”何铁华于1936年12月3日在《广州民国日报》署名“璧子”发表文章《沙飞个人摄影展》,称沙飞的作品不同于当下仅以摄影为娱乐的潮流,是“摄影界的一个新动向”。

沙飞这次的影展好评如潮,但也让他欠下了一笔巨债。这时,一个投机商人找到沙飞,想用“沙飞”的名义开一间美术照相馆,号召全市青年学生来照相。亲友都劝沙飞接受。百般纠结之际,沙飞记起了鲁迅的“能生,能爱,才能文”和托尔斯泰的“不要让现实的大海把你毁灭”,决定“誓不屈服牺牲到底”。商人再来劝诱时,自认“缺乏修养只凭高度之憎恨”的沙飞,给了他一记耳光。商人到公安局报案,称沙飞展览鲁迅照片是“赤化分子”。

为避免牵连家人,沙飞离开广州前往广西桂林,在桂林初级中学举办了自己的第二个影展,从此再没有回到故乡。

以摄影为武器奔赴抗日前线

“七七卢沟桥”事变炮声响了,催促沙飞到抗日前线去。

“唤醒民众是当前救亡运动的急务。但是,直到现在,文盲依然占全国人口总数百分之八十以上。因此单用方块字去宣传国难是不易收到良好效果的。摄影即具备如述的种种优良特质,所以,它就是今日宣传国难的一种最有力的武器。”1937年8月5日,《广西日报》刊登沙飞文章《摄影与救亡》,沙飞认为摄影作者应该“把所有的精力、时间和金钱都用到处理有意义的题材上——将敌人侵略我国的暴行、我们前线将士英勇杀敌的情景以及各地同胞起来参加救亡运动等各种场面反映暴露出来,以激发民族自救的意识。”

1937年8月,沙飞北上到了山西省太原市。几经辗转,沙飞成了由李公朴、阎锡山和周恩来办的全民通讯社的摄影记者。

平型关大捷消息传来,沙飞经介绍成为第一个采访115师的记者,这也是他第一次以记者身份去采访。沙飞拍战利品,拍战士们穿着缴获的日军军装和皮靴、扛着崭新的日本“三八”大盖枪,吃着日本罐头、饼干,个个意气风发的模样。采访结束后,沙飞迅速赶回太原,洗照片、向各地报社、通讯社发稿,宣传八路军出师后的第一个大胜利。

1937年10月,以五台山为中心的晋察冀边区抗日根据地创建。此时,太原即将失守,沙飞决定前往五台山。拜见聂荣臻后,他被介绍到杨成武支队采访。

沙飞的二女儿王雁在《我的父亲沙飞》一书中记录了晋察冀军区一分区司令员杨成武在1995年的回忆。杨成武记得,当时沙飞咬着牙,终于学会了骑马,一个月间,跟着部队辗转多地,挺进敌后,开辟根据地。沙飞拍摄了多幅八路军与长城的照片,《战斗在古长城》《八路军在古长城上欢呼胜利》等作品用真实生动的形象,告诉全中国乃至全世界,在国土大片沦丧、民族危亡之际,八路军在华北转战长城内外,顽强地守卫着阵地、坚持着抗战。

“老沙站在山头上照相,他忘我无畏的精神给我留下深刻的印象。我们在子弹飞啸、炮弹轰鸣中拍照片,这对于我们也许都是平生第一次,是经过战火洗礼的纪念品。”邱岗将军回忆。

1937年12月,沙飞正式参加八路军,他是抗战时期第一个到华北晋察冀军区参军的知识分子。

“相机给沙飞。”1939年11月12日凌晨,白求恩在河北唐县黄石口村去世,他在写给聂荣臻的遗书中,特别交代了要把自己的相机留给沙飞。过去一年多,白求恩在晋察冀军区与沙飞建立了深厚友谊。白求恩除了是一名出色的胸外科专家,还因为喜欢摄影而自愿成为八路军的业余摄影战士,沙飞用并不流畅的英语与他交流摄影问题,拍摄他严肃认真工作的场面,抓拍他富有战地生活情趣的照片。

1940年11月,白求恩逝世一周年,沙飞在唐县军城举办了《纪念我们的国际朋友白求恩摄影展览》,展出沙飞、吴印咸、罗光达等拍摄的白求恩活动照片50幅、白求恩摄影遗作28幅。沙飞用白求恩遗赠的相机拍摄了这次影展现场。

创办《晋察冀画报》“人在底片在”

1939年2月,晋察冀军区设立新闻摄影科,这是中国人民革命摄影事业中一个正式的机构,沙飞任科长。

同月,沙飞和罗光达在晋察冀军区驻地冀西平山蛟潭庄,举办了第一次新闻照片展览。来参观的人像赶庙会一样,十分热闹。沙飞一直对出画报很有兴趣,这次影展越发让他感觉,仅用这种方式宣传,数量有限,面也窄小,如能出版画报,宣传面就更宽,作用也就更大了。虽然明知办报条件艰苦,但沙飞决心很大。办画报的想法得到了聂荣臻和邓拓的认同和支持。

1941年4月,经历了前期艰苦的工作,照相制版的试验工作完成。《抗敌三日刊》第四版在4月14日正式刊登了试验成功的第一幅新闻照片,上边特别注明“铜版插图”字样,这是晋察冀报纸上发表的第一幅新闻照片。

1941年初夏,晋察冀军区政治部主任朱良才召集沙飞、罗光达等人开会,明确让他们集中全力筹备画报,军区印刷所也划归画报筹备组领导,由沙飞全面负责,还指示:“筹办画报的一切经费都由军区解决,在尽量节约的原则下,需要多少就给多少;人员方面,需要什么样的人就调什么样的人……”

1942年5月1日,晋察冀画报社在河北平山碾盘沟村正式成立。沙飞任主任,罗光达任副主任,赵烈为政治指导员,下设编校、出版、印刷、总务四股,沙飞兼任编校股长,全社共计百余人。同年6月3日,沙飞被批准加入中国共产党。

“在整个解放区,摄影、画报工作晋察冀最突出,这是沙飞一手搞起来的。整个创办的功劳主要归沙飞。他有敬业、奉献精神,事业、艺术上有成就,全力以赴,排除万难,没有他的努力,根本办不成画报。沙飞有独特的不可磨灭的贡献。”晋察冀画报社第一任党支部书记裴植在1998年回忆道。他记得,对于沙飞的不足,则由罗光达、裴植、赵烈、石少华等补足,画报社上下协调配合。

沙飞的学生张进学回忆,1942年初,发现第一期画报照片不够,从1月至5月,他陪沙飞去阜平、曲阳、行唐、灵寿进行采访。沙飞的战友章文龙也曾同去采访,他记得有一次回来路上,患有肺结核的沙飞吐血了,“我们照顾他回来。他躺在床上还写采访文章《滚滚的滹沱河》,写得很动人。”身体的病痛丝毫不能阻碍沙飞的工作。当年5月至7月,张进学与沙飞一起编第一期画报。当时没有暗房,放大照片需利用日光,张进学记得,天很热,曝光有时一张要一小时,满头大汗,一天放大三四张,“他(沙飞)是广东人,不怕热,但体质不好,很多事都是他张罗,他什么都管,身体越来越不行,失眠很厉害,他往往夜很深才睡觉,他有胃病,肺也不好”。

1942年7月1日,中国共产党诞生21周年的当天,画报社工人装订了第一本创刊号画报,向党献礼。

晋察冀军区司令员聂荣臻为创刊号亲笔题词:“五年抗战,晋察冀的人们究竟做了些什么?一切活生生的事实,都显露在这小小的画刊里。它告诉了全国同胞,他们在敌后是如何的英勇保卫着自己的祖国,同时也告诉全世界的正义人士,他们在东方,在如何的艰难困苦中抵抗着日本强盗!”《晋察冀画报》创刊号以晋察冀军区政治部名义出版、晋察冀画报社编辑印刷,印1000本,刊登150多帧照片。封面是彩色套版的八路军挺进长城照片,封底是铁骑兵照片,都是沙飞的作品。

“从建立摄影科那天起,沙飞就规定底片集中统一管理,采取防污、防潮、防失散的措施。”罗光达回忆:“底片的重要性和随人携带的做法,画报社众人皆知。明确规定‘人在底片在’。”

1943年9月,日寇开始对晋察冀边区进行“大扫荡”。12月9日,沙飞和政治指导员赵烈带领的一个小分队,在柏崖村遭受日本侵略部队的合击。在突围中,赵烈等九位同志英勇牺牲,两位同志受重伤。沙飞背着装有底片的两个牛皮箱,冲出重围,从雪坡跌下悬崖,丢了鞋子,冻伤双腿,几乎致残。

画报社的珍贵摄影底片,是沙飞、赵烈、赵银德等同志用鲜血甚至是生命换来的。“在残酷的战争环境中,正直的艺术家首先是一名战士。”沙飞战友、中国著名摄影艺术家石少华在文章《风雨十年——回忆与沙飞同志共同战斗的日子》中这样写道。

出版刊物几十万份(册)、培养摄影队伍、对外发稿5万余张照片、举办影展300余次,先后派出三批人员支援兄弟解放区创办摄影画报、保存底片及照片资料……从1939年摄影科建立算起,晋察冀画报社有9年历史,作出了上述贡献。而在其中孕育成的宝贵红色精神,早已流淌入历史之中,影响永不停歇。

传承

沙飞女儿王雁:

整整20年我折腾了一件事——寻找沙飞

王雁在《我的父亲沙飞》2005年版的后记中,动情地对父亲沙飞写道:“人民没有忘记自己的儿子,因为您用照相机记录了中华民族一段悲壮的历史,您最后的13年是在‘晋察冀’度过的,您永远屹立在那里,拥抱着您热爱的土地与人民。”

多年来,王雁采访多位与沙飞相关的前辈,整理沙飞的底片,寻访沙飞的遗迹,收集、整理沙飞的资料。她办沙飞摄影展、拍沙飞纪录片、出沙飞画册、写关于沙飞的文章……她寻找沙飞,了解沙飞,向世人展现一个真实的沙飞。

“我面对的不仅仅是与自己有血缘关系的父亲,而且是一个让我感兴趣的历史人物。一个人与一个时代,他的家族,他的心路历程,他的爱与恨、欢乐与痛苦、选择与抛弃、理智与疯狂,他们那一代人、那一段历史,都吸引打动我。”王雁在完成《我的父亲沙飞》这本书的过程中,发现自己对沙飞的感觉逐渐起了变化。

2015年,《我的父亲沙飞》再版,王雁依旧在路上,她感慨:“又一个十年的奔波!整整20年,我折腾了一件事——寻找沙飞。”

越来越多人,因为王雁和诸多有心人的努力,知晓沙飞的作品与他的人生,从一个传奇般的摄影艺术家中窥见那个时代的多面性。

弘扬沙飞精神,用影像建构与历史、未来对话的平台

2020年11月29日,手持“莱丁娜”相机的沙飞铜像雕塑在开平市美术馆揭幕。这一雕塑由广东著名雕塑家张子猛先生花费4个月时间潜心创作而成,在沙飞的家乡广东开平揭幕,旨在向一个时代的摄影战士致敬,铭记沙飞为中国红色摄影事业作出的卓越贡献。当天,第二届沙飞摄影周也在开平启动,反映开平自然风光、人文风情和时代发展成就的优秀摄影作品集中展示。

开平市文联党组书记、主席冯永胜告诉记者,近两年,开平市充分发挥摄影家沙飞等红色资源优势,通过举办沙飞摄影周等活动,进一步弘扬革命精神,传承红色摄影文化,不断激励后人,让革命薪火代代相传。同时,用影像建构一个让开平同历史、未来共同对话的平台,搭建一个用摄影助推开平走向世界、闻名于世界的文化艺术平台,通过开展名家展览、名家分享、摄影研讨等一系列丰富多彩的活动,进一步促进广大摄影家、摄影爱好者的学习交流,并进一步借助影像的力量,促进开平文旅产业发展,助力开平打造成为粤港澳大湾区具有独特竞争力城市。

文/潘贤珍

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670