戴爱莲

陈垣

龚昌荣

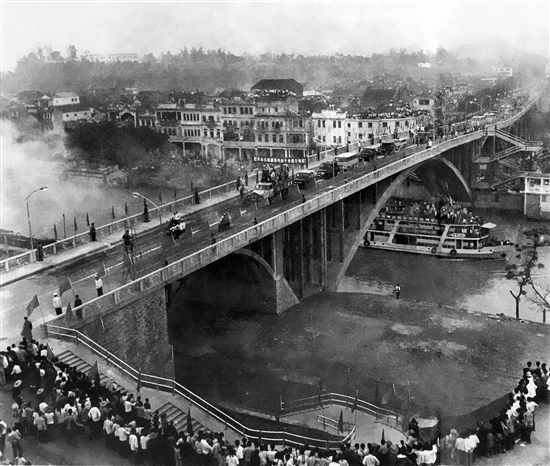

蓬江大桥通车典礼盛况

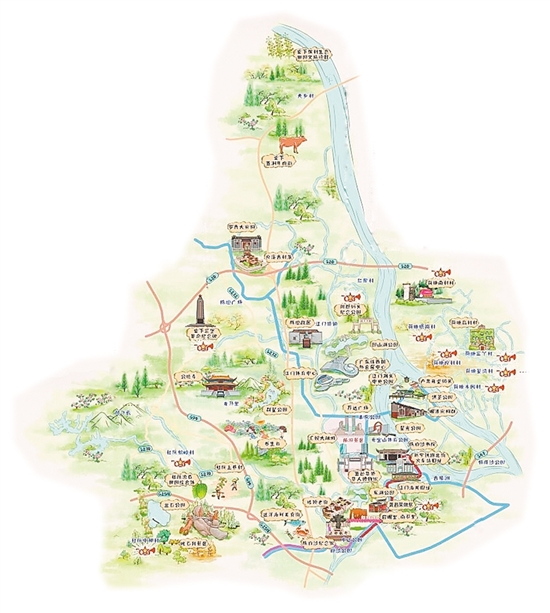

蓬江区整合全区红色文旅资源,串珠成链,推出红色文化旅游线路,并制成红色文化手绘地图,游客能一目了然了解蓬江红色文化。

石冲社区党群服务中心。

今年4月份,蓬江区千名党员干部在三堡村榕树讲堂,聆听革命先烈的英勇故事。

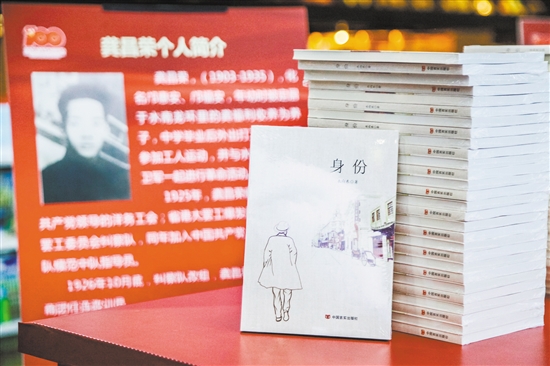

讲述江门籍革命烈士龚昌荣故事的红色长篇小说《身份》在蓬江区首发。

蓬江区因地制宜在多地设置党史学习教育公益宣传景观小品,庆祝建党100周年。

水街市场正在升级改造中。

杜阮小学的朱仙仪作为“小小红色宣讲员”,为大家讲述革命史。

开栏语

百年华诞,党旗飘扬。贯穿建党百年的历史时空,蓬江区独特的红色基因和光荣传统历历可数;对照共产党人的初心使命,蓬江区践履笃行的印记和蓬勃发展的成绩可圈可点;在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,紧紧围绕江门市委、市政府的中心工作,蓬江区以昂扬的斗志,发挥党统领一切的政治优势,贯彻以人民为中心的发展理念,交出了一张又一张时代答卷;面对“十四五”规划和未来十五年远景目标,蓬江区又在进行新一轮谋划和行动,高标准推进中心城区产城融合示范区建设,全力冲刺千亿GDP强区,进一步提升中心城区首位度……

为记录历史,传承精神,激发斗志,汲取力量,本报即日起推出“蓬勃奋进 致敬百年——蓬江区庆祝中国共产党成立100周年”系列报道,敬请垂注。

浴血奋斗干革命 齐心合力建家园

红色热土 感受信仰之力

如果信仰有形状,那可能是——

“国宝”陈垣手中的笔,他曾撰写《清初僧诤记》,借以抨击敌伪汉奸;

“中国舞蹈之母”戴爱莲的舞,她曾创作《空袭》《游击队的故事》《朱大嫂送鸡蛋》等大量舞蹈作品,成为激励军民抗日的有力武器;

中共中央特科“红队”队长龚昌荣的双枪,他曾亲手铲除众多叛徒、特务,为保护广东、上海党组织以及党中央立下赫赫战功;

……

江门蓬江,百年印记。孕育过无数的仁人志士和革命先烈,形成了光荣的革命传统,赓续着不朽的精神血脉。翻开《蓬江区志》可以发现,整个20世纪,单单登记在册的辖区英烈有92人,遑论无名英雄。他们为了中华之崛起,前仆后继,虽死无憾。

初心如磐,薪火相传。在中国共产党的坚强领导下,蓬江区坚定走过革命、建设、改革历程,经济社会发展取得显著进步,各项建设获得丰硕成果。特别是改革开放40多年来,蓬江区从江门市一个贫穷落后的农业地区,彻底变成宜居宜业宜游的中心城区,靠的就是解放思想、改革创新、锐意进取的信仰伟力,靠的就是敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的斗争精神。

“以史为镜”,当前,蓬江区正深挖红色底蕴、弘扬红色精神、力行红色实践,不断凝聚奋斗力量;“学史明理”,全区党员干部带着强烈的紧迫感和责任感,抢抓机遇,担当实干,高标准推进中心城区产城融合示范区建设,全力冲刺千亿GDP强区建设,进一步提升中心城区首位度。

统筹/张茂盛 文/胡晴晴

图/胡晴晴 罗霈 李伟杰

陈立武 资料图片

溯源

细数红色家底

广东,是一片有着光荣革命传统的红色热土。杰出的革命先行者们,在这里播撒下马克思主义真理与革命的火种,让这里成为中国最早觉醒的地区之一。当真理的光、革命的火,从嘉兴“南湖红船”上传来时,蓬江这片红色热土,风云顿起。

先辈前仆后继

在革命道路上,无数英雄先辈用生命书写壮丽史诗,将血泪化为星火,照亮人民的前行之路。篁湾炮楼、众兴路35号江门和平解放谈判旧址、周悦琼烈士墓、三堡革命烈士纪念碑……今天的蓬江大地上,仍能看到他们当年热血奋战的痕迹,仍流传着他们英勇不屈的革命传奇故事。

他们信念坚定,视死如归——

潮连富冈人李少石,1934年因叛徒出卖而被捕入狱,先囚于南京监狱,次年被转押到苏州反省院。在狱中,其脚被打伤,肺部被打坏,他却吟出“死得成仁未足悲”“英雄含笑上刑场”的诗句,做好为革命牺牲的准备。

杜阮镇石子谭村人彭业权,在家乡组织农民协会,领导农民开展减租斗争,被国民党囚禁期间,他对前来探望的妻子说:“你一定要坚强地活下去,党的事业一定会成功,你也一定有饭吃,同志们也会帮助你的!”

棠下镇三堡村人梁礼康,全家三兄弟先后参加了革命队伍。1948年,梁礼康所在的部队转战到阳春县马头山地区的途中,与敌人遭遇。在掩护大队伍撤退的战斗中,梁礼康身先士卒,和全体同志一起击退了敌人多次冲锋。当部队已安全撤退,梁礼康完成掩护任务后撤离时,不幸中弹,壮烈牺牲,这一年,他才26岁。

杜阮镇木朗乡人尹剑辉,在反抗土豪劣绅暴行、维护农民利益的斗争中,他始终冲锋在前,毫不畏惧,取得了节节胜利,木朗乡农会成为第三区较有影响力的农会之一。1927年,尹剑辉等一批江会地区农会干部遭国民党逮捕并枪杀,尹剑辉牺牲时年仅30岁。1955年尹剑辉被中央人民政府追认为革命烈士,尹剑辉烈士墓现已成为杜阮镇革命传统教育基地。

她们身为巾帼,不让须眉——

东仓里人吕惠旋,十五六岁时接受革命思想,追求进步,加入中国共产主义青年团,并积极参加妇女、学生运动和团务工作。1929年,吕惠旋被叛徒出卖而被捕,在狱中,她视死如归,坚贞不屈。临刑前,她咬破中指,用鲜血写下遗诗:“共凭铁臂挽狂澜,火海刀山视等闲。敢信英雄非寂寞,丹心颗颗满人间。”她牺牲时年仅19岁。

沙仔尾文明里人阮瑞琼,17岁加入中国共产党,曾在新鹤根据地的田金村,以教书为掩护,白天上课,夜间教妇女识字,开展抗日宣传和组织群众工作。遭日伪军包围时,为免被俘,她毅然跳入金水河中牺牲,年仅19岁。

沙富村人周悦琼,出生于印尼华侨家庭,15岁时随家人回到家乡,18岁时投笔从戎奔赴新高鹤游击区参加武装斗争,并担任新高鹤人民解放军总队雄狮连卫生员。在一次帮助伤员撤离战场的过程中,遇到一伙敌兵,周悦琼为给战友争取时间,单枪匹马与敌人周旋起来,最终被敌人刺伤,牺牲时年仅18岁。

志士鞠躬尽瘁

先辈们在前方“抛头颅、洒热血”,他们身后,亦有无数爱国爱乡的仁人志士,团结一心,鞠躬尽瘁,全力支持革命事业。

棠下石头村人陈垣,是我国著名的历史学家、教育家、国学大师,在风雨飘摇的年代,他在北平做老师,常常勉励学生爱国,还利用史学研究作为武器,以古喻今,抨击敌伪汉奸,要“划忠奸之界,肃春秋之义”。

东观里人黄泽成,曾参加统一战线团体“救亡呼声社”,主编《救亡呼声》旬刊,撰写共产党抗日文章;为党员训练班讲课,编印抗战歌曲及刊物,宣传共产党的主张,宣传马克思列宁主义。在担任粤中区特委委员期间,他经常步行来往于恩平、台山和新会之间,因长期积劳成疾,在1942年初夏因病去世。

棠下石头村人陈国泉,14岁随堂伯父前往香港谋生,后在香港开设和隆行。1941年香港沦陷,物价飞涨,他将库存花生仁廉价售给市民;在解放战争中,他多次利用仓库储运军需物资和接待回国人员,支持人民解放事业。新中国成立后,他更是不遗余力支持各项事业,为抗美援朝捐献1亿元,1957年病逝后,家人按照其生前遗愿,结束香港和隆行业务,将全部资金调回祖国,支援社会主义建设。

传承

共建美好家园

党群同心,其利断金。依靠人民的力量,可以无往不胜。

革命精神薪火相传,新中国成立至今,蓬江大地上,不少看似不可能完成的重大工程、艰巨任务,都因为党群齐心、团结奋斗而出色完成,一如上世纪的东湖公园、蓬江大桥、潮连大桥的建设,一如新时代党的领导下全民参与的疫情防控阻击战等。

蓬江大桥:仅用3年建成

“新中国成立初期,江门连条像样的公路都没有,车更是一种稀有品,到北街的公交车也仅有一辆。”回忆起那段岁月,离休干部黄友还记忆犹新。生于上世纪20 年代初的黄友,先后任东江纵队司令部大队长、粤赣湘边纵队团长等,于1941年7月加入中国共产党,是江门参加革命工作时间较早、党龄较长的离休干部。

“1955年我回到江门时,家乡的交通状况还十分落后。由于有相关工作经历,我被委任为江门市交通科科长,那时候的我,暗下决心要为老百姓干出点实事来。”时隔多年,黄友的目光仍是那般坚定。新中国成立后,江门的交通建设热火朝天地开展了起来。以沿河的长堤为起点,城市道路不断往北延伸,长堤到江门大厦的道路,就是在新中国成立初期建成的。

黄友回忆说,随着经济的发展,江门一河两岸的交流日益密切,老百姓对修建桥梁的呼声日益高涨。1973年,蓬江大桥开始设计,翌年正式动工。”征收土地难,我们就挨家挨户上门做工作,动之以情,晓之以理。原料不够,我们就跑到省里多番协调争取。人手不足,我们就发动大伙一起来干。”凭借这股韧劲,蓬江大桥仅用3年时间便建成,飞架南北。

潮连大桥:群众踊跃捐款建桥

“潮连大桥是潮连干群团结、众志成城、群策群力完成的大工程!”据潮连街道党员干部陈奕荣介绍,潮连未建桥之前,人们到市中心必须搭乘轮渡,如果遇到洪水和雾霾天气,都要停航。交通不便严重制约潮连经济发展,建设大桥是大势所趋。

1991年的潮连镇,人均年收入仅1949元,集体经济收入约100万元,地方财政收入不多,仅靠一镇之力兴建大桥,难度可想而知。面对这样的困境,潮连镇党员干部开拓思维、另辟蹊径,提出“以地建桥,以桥引侨,以侨引资”的建桥思路,得到全镇干部群众、海内外乡亲的认同和共鸣,形成一股建设潮连大桥的巨大力量。

适逢1992年邓小平同志南巡,要求各级政府坚持改革开放,以发展经济为中心的思想不能动摇。同年,江门市政府同意潮连兴建大桥,并批准用2000亩土地开发解决建桥资金,郊区领导牵头组建江门市郊区潮连建桥筹备委员会,筹办建桥事务。

在市、区、镇三级政府及潮连人民的共同努力下,经过近3年建设,1996年4月5日,潮连大桥正式通车剪彩。其间,潮连群众踊跃捐款建桥,共筹得680多万元,拆迁工作也得到拆迁户的支持,顺利完成任务。潮连从此改变了孤岛的历史,潮连自此快速融入中心城区的发展。

固本强基 学思践悟 再开新局

蓬江大地 凝聚奋进动能

强基

党建引领蓬江改革创新、奋勇争先

长风渡关山,奋楫启新程。面对加强党的领导、强化基层党建这一时代命题,蓬江区深入贯彻省委基层党建“三年行动计划”和江门市委基层党建“十大专项行动”,推动基层党组织全面进步、全面过硬。

三年来,蓬江区大抓基层党建,取得了重要阶段性成果。在严峻斗争和重大考验面前,党旗成为蓬江改革创新、奋勇争先最鲜明的引领,凝聚强大奋进动能,推动经济社会发展打开了新局面。

加大投入 夯实基础

“社区原来的办公场地只能满足日常办公。现在场地变宽敞了,服务功能更全了,党员群众对社区活动的知晓率及参与率逐步升高,对社区工作认同感也大幅提升。”蓬江区白沙街道雅怡社区党委书记郭玲英说。

白沙街雅怡社区党群服务中心原位于地下,位置偏僻,群众办事不便。2019年,白沙街道高标准打造面积达750平方米的雅怡社区党群服务中心,为党员群众提供全方位服务。

2018年以来,蓬江区加大投入、夯实基础,党建工作累计投入近1.6亿元。其中,2019年,蓬江区投入2600万元一次性解决了42个村(社区)党群服务中心不达标问题;2020年再投入1090万元,升级改造环市街道党群服务中心等33个重点项目。

现在,蓬江区6个镇(街)党群服务中心全部重新选址建成,平均面积超过1100平方米。在社区,蓬江区在制度上保障社区办公场所,高标准打造出兴盛社区、石冲社区等一批面积超过700平方米的明星社区党群服务中心;在农村,蓬江区将组织振兴贯穿于乡村振兴全过程,高标准建成棠下镇三堡村、杜阮镇松岭村等红色示范村和杜阮镇上巷村、棠下镇五洞村等党建引领乡村振兴示范点。

全域统筹 提升组织力

作为江门市的主城区,近年来,蓬江区不断擎起主城区担当,通过全域统筹,提升组织力,开创基层党建工作新局面。

该区设立社区大党委,推动43个区直单位全部与社区结对,精准对接居民需求,完成民生微实事1000多件,助力文明城市创建攻坚募捐60多万元,解决文明城市创建难点170多个。

聚焦群众“急难愁盼”的民生大事,投入约300亿元,实施教育发展、医疗卫生、老旧社区改造、公园升级改造等八个三年行动计划,统筹推进城乡一体化治理格局,有力增进了民生福祉。

推动“两新”组织“两个覆盖”,通过统筹部门力量开展百日攻坚行动,全区有党员的五类大型企业“单建+联建”组建率由原来的28.6%提升至100%,有3名以上党员的五类大型企业“单建率”由原来的58.7%提升至100%,有党员的非公企业“单建+联建”组建率也由原来的25.2%提升至100%。

针对不同类型党组织和党员的特点,蓬江区做到实事求是、有的放矢、对症下药。蓬江区成立了全市首个县级律师行业党委,律师行业党组织单独组建率达到56%;在教育系统,蓬江区推进思政课教育创新,紫茶小学的思政课获得中央和省肯定,教育系统党建课题成全省教育行政主管部门唯一立项的党建课题。

完善体制机制

推动高质量发展

党建工作高质量发展需要完善的体制机制作保证。近年来,蓬江区结合工作实际,区层面牵头建立了“四议两公开”、社区“大党委”、区直机关与社区结对、村(社区)书记(主任)退出安置等一系列工作制度,在党章党规和上级要求的框架内,通过制度把细微工作有效统筹起来,基层组织政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力不断提升。

在农村,2019年以来,蓬江区探索实施村级重大事项议事决策“四议两公开”工作法,将重要事项与一般事项区分开来,推动基层规范开展议事决策,找到了党建引领基层深治理的“金钥匙”。

在社区,蓬江区深入实施社区“大党委”制度,配套制定联席会议、经费管理、服务项目“双认领”等三项制度,整合资源、打通行业和地域的连接点,为新形势下深化城市治理、营造共建共治共享新格局探索路径。

在机关,蓬江区以“四个一”机关模范党支部创建和机关党务干部“四季育苗课堂”,建立机关党建常态化机制。

党旗飘扬风帆劲。“十四五”期间,蓬江将坚定不移加强党的全面领导,坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制,不断提高立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平,为“十四五”开好局、起好步提供坚强政治保证和组织保证。

学史

在学思践悟中办实事开新局

欲知大道,必先为史。

今年以来,蓬江区坚决围绕党中央决策部署和省委、市委工作要求,迅速掀起党史学习教育的热潮,高标准、高质量开展党史学习教育,在学思践悟中办实事、开新局。

学党史 汲取奋进力量

学党史,汲取奋进力量。在开展党史学习教育中,蓬江区确保规定动作不走样:建立“精细化”工作清单;打造特色宣讲团,实现“镇(街)都有宣讲队、行行都有宣讲员”的党史宣讲组织网络;开展“六进”行动,线上线下齐发力,推动党史教育进机关、进企业、进农村、进社区、进校园、进家庭。

自选动作有创新:做优做精具有蓬江特色的“九个一”,即:一部纪录片、一本小说、一系列展览活动、一套思政读本、一个党史学堂、一场文艺演出、一系列比赛、一条红色路线、一组红色故事。

悟思想 坚定前行信念

思想就是力量。蓬江区牢牢抓住“为什么学、学什么、怎么学”这个关键,把学深悟透新思想作为根本任务,大力传承红色基因,弘扬红色传统,坚定前行信念,让广大党员干部在党史学习教育中,有所思、有所悟、有所得。

“队长,我们宁愿饿死,也绝不投降!”“对,我们宁愿抱着一起死,也绝不投降卖国!”这是农林双朗小学的孩子们皮影戏《南楼七壮士》的排练现场的一幕。

“他是1925年入党的老革命,是广州起义的敢死队连长,是中共香港市委的‘打狗队’队长,是周恩来直接领导的中央特科‘红队’队长,是百发百中威震敌胆的神枪手……”这是江华小学学生梅瀚心为同学们讲述红色特工龚昌荣传奇故事的场景。

“抗日战争时期,篁湾村民英勇抗击日寇。荷塘民众和日军进行过两场战斗,浴血奋战,击退了日军疯狂的进攻。”这是荷塘镇南村村廉访胡公祠里,荷塘镇委原书记容遂升为大家讲党史的现场。

……

今年以来,蓬江区聚焦青少年群体,上好教育思政课;选聘100名中小学生做“小小红色宣讲员”,擦亮“童心向党”党史学习教育品牌;在全市率先行动,设置党史学习教育公益宣传景观小品,感悟思想伟力,有力激发起全区党员干部的爱党爱国热情和赓续前行的信念信心。

办实事 践行初心使命

真情办实事,学史正力行!结合上级及区委中心工作,蓬江区将“我为群众办实事”实践活动作为学习教育的落脚点,践行初心使命,用心用情用力解决群众“急难愁盼”问题,以扎实的工作成效增强人民群众的获得感幸福感安全感。

目标导向,问题导向。全区形成涵盖城乡环境、平安蓬江、基本民生保障、教文卫体、便民服务体系等五大领域的100项民生实事清单、第一批100项民生微实事清单。

今年4月份,李女士所在的长发里小区加装了新路灯,杂乱无章的电线被重新整理,加上最近两年完成加装的电梯,小区面貌焕然一新。“大家都说好方便!本身有好些人都说想搬走,现在都不想走了!”李女士介绍说。

区城管局为14间公厕安装了38个卫生纸分配器并投入使用;区建管中心精心组织,对环市二路(西区工业桥—白沙大道)既有破损道路进行基础加固并统一进行沥青加铺处理,并对路灯进行了升级改造;区司法局依托蓬江区“党建+N全科网格”平台,打造“区—镇(街)—村(社区)”三级公共法律服务网络,实现法律咨询一网通……

截至6月24日,区级100项民生实事已完成51项,第一批100项民生微实事已完成97项。群众居住环境得到有效改善、就业得到有效保障、办事效率得到有效提高。

开新局 谱写发展新篇

开新局,谱写发展新篇。蓬江区坚持把开展党史学习教育与推进“十四五”开局的重点任务结合起来,与落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+5”工作举措结合起来,与市委赋予蓬江的定位要求结合起来,将学习教育成效转化为“十四五”开好局、起好步的强大动力。

1—5月,全区主要经济指标“全线飘红”并持续快速增长,4项指标排名全市前列,经济运行“稳”的基础持续巩固,“好”的态势更加稳健;“1+3”产业平台建设提速推进,招商引资、项目建设取得新突破,“八个三年行动计划”全面实施,文化影响力、生态环境的承载力不断提高。

知行合一,党史学习教育永远在路上。蓬江将继续努力,以高标准高质量开展党史学习教育,牢记初心担使命,接续奋斗新征程,为江门打造珠江西岸新增长极、沿海经济带上的江海门户作出蓬江贡献,以优异的成绩庆祝建党100周年。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670