华博馆通过历史照片和场景还原华侨当年艰辛谋生经历。严建广 摄

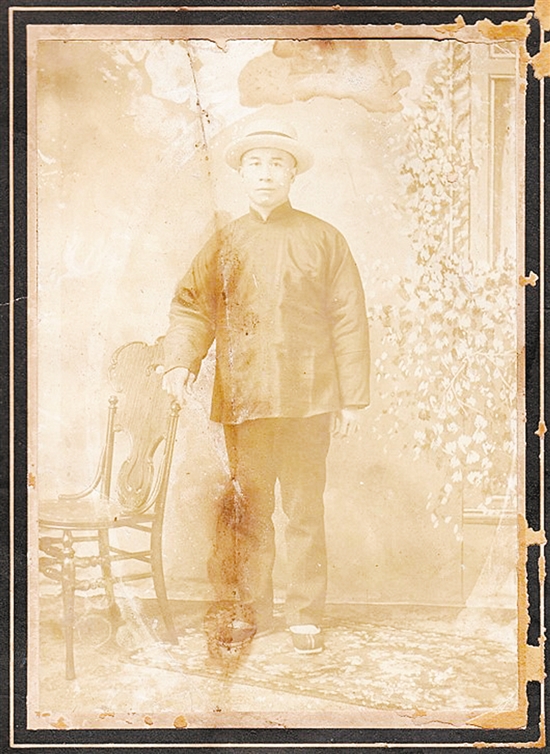

1910年,在美国拼搏了45年后,61岁的李俊衍回到家乡台山生活,与家人共享天伦之乐。严建广 翻拍

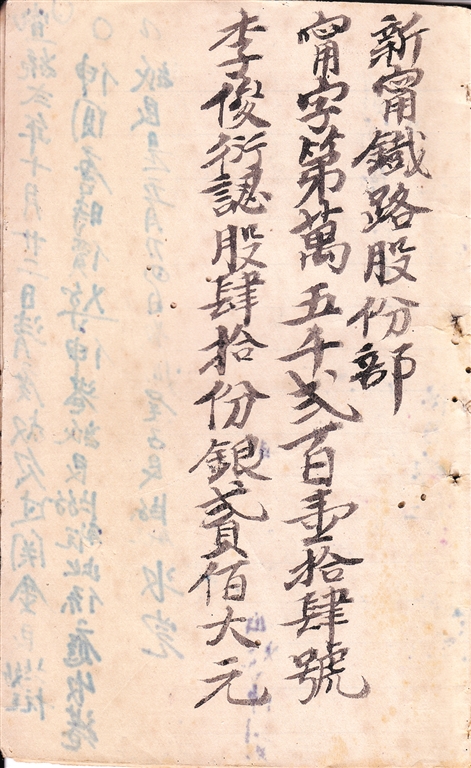

账簿上关于李俊衍购买新宁铁路股份的记录。朱磊磊 翻拍

“二十六年十月廿四日代付归贰佰元,除来另代支长二元四毛五。”

“二十九年十一月廿七日付来艮(银)贰元,谓做猪会,时不及,故转代付,时十二月十八日代付归艮(银)五元,交煋衍收妥。”

“三十二年李长华四月初二借美金艮(银)叁拾大元,至五月十四日又借美金拾大元。又至五月十五日借美金艮(银)贰拾大元。”

……

在台山市集邮协会副会长、银信收藏研究者李柏达的家中,珍藏着一本从清光绪六年开始手写的《李俊衍书柬》账簿。在这本账簿里,我们看到了当年华侨出洋谋生的艰辛,也看到了华侨浓浓的爱国爱乡情怀。

“10多年前,年迈的父亲将一个铁皮箱交给我,说这是我们家的传家宝,要好好保管。”李柏达说,“那时候,我还没怎么了解银信。后来,随着对银信的收藏和研究,我对祖辈出洋谋生的历史也更感兴趣。我打开了那个尘封锈黑的铁皮箱,发现里面有新宁铁路股份簿、清光绪三十三年金山正埠李陇西堂百子会执照、清光绪三十三年广东钱局光绪元宝成元拾元,还有这本账簿。这是一本清光绪六年高祖父李俊衍开始手写的账簿,记录了他当年在旧金山和回到家乡生活的账目往来。”

策划:刘运华 叶桃

统筹:王平强 严建广

文/严建广

A 账簿记录华侨在海外的艰辛

李柏达高祖父李俊衍于1849年出生于今台山市温边村。“他的父亲李业广是一位农民,生有四子,分别为俊衍、佐衍、杰衍、信衍。”李柏达说,“清朝末年,朝廷腐败,民不聊生。李业广家庭子女多,同样日子难熬。”

1865年,在美国修筑太平洋铁路的工头、台山李氏宗亲李天沛回乡招募华工去美国修筑太平洋铁路。“正在犯愁的李业广听到消息后喜出望外,决定让16岁的大儿子也就是我的高祖父李俊衍跟随其五叔父李秀广一起去美国掘金,期望儿子闯出一片新天地,他也是我们这个家族第一位出去谋生的人。”李柏达说。

据相关史料记载,从1865年到1869年,共有14000多名华工参加太平洋铁路筑路工程,占工人总数的90%。这些铁路华工白天工作达十个小时,晚上搭帐篷睡觉。据学者研究,当年,数以千计的华工因山石爆破、隧道塌方、暴风雪灾和其他事故而丧生。这些逝去的华工或埋骨他乡,再难归来;或被送回故土,隐于荒山义冢。

幸运的是,李俊衍生存了下来。1869年5月10日,太平洋铁路建成后,他在美国留下来,将积累多年的血汗钱在旧金山唐人街开了一间杂货店。

1880年,31岁的李俊衍首次从美国回乡省亲,并于当年底与李柏达的高祖母雷氏举行婚礼。1881年10月,长子李云宏出生后,李俊衍又返回美国。此后,他又多次往返于家乡和美国之间。“当年,很多华侨都是这样的经历,出外谋生,有了点积蓄就返回家乡结婚生子,再到海外谋生。”李柏达说。

五邑大学广东侨乡文化研究院专家介绍说,中国人在海外谋生,早期主要靠三把刀——菜刀、剃刀和剪刀,谋生的主要行业是餐饮业、卖杂货和制衣类等职业以及摆地摊、开小店、倒腾小买卖等,通过出卖廉价的劳动力来赚取微薄的收入,入不敷出、囊中苦涩是常事。

在李俊衍的账簿中有这样的记录:“二十二年四月十六日(1896年),林举邦兄欠福食美金艮(银)六元二,面结。同日李锦年兄欠福食美金二元六角五,亦面算。”“光绪三十二年四月初二,李长华借美金艮(银)叁拾大元,至五月十四日又借美金拾大元。”……

“报喜不报忧是身在海外谋生的华侨常见的做法,他们出外谋生就是为了让家人过得好一点。所以,在书信中,他们很少会说到在外谋生的艰辛。而通过李俊衍的账簿,我们可以从侧面了解到当年华侨的艰辛。”李柏达说。

1910年,在美国拼搏了45年后,61岁的李俊衍回到家乡台山生活,与家人共享天伦之乐。回乡后,李俊衍在温边村建了一间新屋,分给儿子云宽、云昌、云宾各一份。此后,李俊衍又为二子云宽娶了媳妇。1915年,他又为二子云宽借钱办理移民古巴。后来又敦促长子李云宏将四子云宾办理移民古巴。1920年三月初九,李俊衍在家乡去世,享年71岁。在海外拼搏了40余年的老华侨,实现了落叶归根的夙愿。

B 账簿见证华侨家国情怀

故乡家园是华侨的根。尽管华侨在外谋生艰难,然而,祖国和家乡都让他们魂牵梦萦。关注、支持家乡和国家建设,希望家乡、国家繁荣富强,是华侨的梦,是他们浓浓的家国情怀。

在李俊衍的账簿里,有这样一段记录:“新宁铁路股份部:宁字第万五千贰百壹拾肆号,李俊衍认股肆拾份贰佰大元。”

1909年,由旅美华侨陈宜禧先生倡办的新宁铁路建设正在如火如荼地进行中。陈宜禧先生提出“不用洋人,不招洋股,不借洋债”及“勉图公益,振兴利权”等口号,激发了海外华侨强烈的民族自尊心。此时,在美国旧金山的李俊衍响应陈宜禧集股建铁路的号召,购买新宁铁路股份40股共200大元,支援家乡建设铁路。

200大元看似不多,然而,据相关史料所载,1909年,在台山乡下,20大元就可以购买一亩地。

当年,和李俊衍有着一样想法的华侨并不少见。在一封辛亥年三月廿五日台山人梁芳联寄给旅美华侨梁芳荣的银信里写道:“芳荣尊兄大人如见,敬禀者……现下闻得汝做车路股份银500元,云云,如此尽谅(量),且车路股份之银,犹如捐款一样,日久或者有好处不定也,现下光景不甚好也,且我唐人每凡做大事,不照则例宜行……”从信中看,尽管当年买新宁铁路股份“犹如捐款一样”,而且近期内前景不看好,但是和李俊衍一样,身在美国的华侨梁芳荣依然购买新宁铁路股份100股500元。

“像我高祖父一样,许多华侨在美国谋生,虽然积攒下一点小钱,但毕竟并不富有,在那个揾食艰难的清朝末年,为什么会拿出大笔钱来购买新宁铁路的股份?”李柏达说,“这是因为,早期旅美华侨,多数人参与修建美国太平洋铁路,目睹太平洋铁路建成后美国东西两岸连成一体,经济发展非常快,成为世界经济一大强国。而当时的中国,正是千疮百孔、被西方列强瓜分的时期,他们非常希望自己的家乡也有一条铁路,家乡的发展就会更快,祖国也会强大起来。”

特别是1882年美国国会通过排华法案后,华侨华人在美国没有公平的地位,寄人篱下,长期受西人排斥和欺凌,家乡才是温暖的家园,根的情结特别重。当他们听说家乡要建铁路后,根本不考虑投资入股是否有回报,就像捐款支持家乡建设一样,积极购买铁路股份。因此,陈宜禧能在短短的几年内筹集360多万元兴建新宁铁路第一期工程,1909年三月初一,公益到斗山全线通车。此后又兴建第二期工程公益至北街段、第三期工程台城至白沙线。1920年3月20日,白沙支线通车。新宁铁路全线133公里,总投资739多万元。其建成通车,是以陈宜禧为代表的一代铁路华工践行强国之梦的体现,也是海外华侨爱国爱乡精神的体现。

和账簿一起,还有李俊衍当年购买的一张“光绪元宝成元”纸币(成元票)。“辛亥革命时期,广东革命起义军政府在准备印制发行新纸币之前,在部分广东官银局发行‘光绪元宝成元’纸币,暂时流通,以满足金融商业的需要。”李柏达说,“李俊衍长期旅居海外,目睹腐败的满清政府给国人带来的灾难。为了表达自己对革命的支持,决定购买一张10元的成元票。此票他舍不得使用,一直珍藏在家里,成为我们的传家宝。”

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670