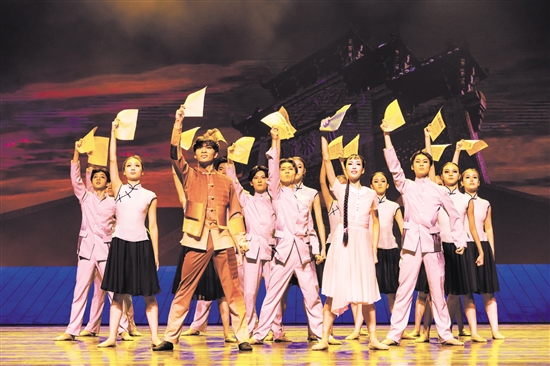

我市原创侨批舞剧《侨批·家国》展示了侨批的文化内涵。黎禹君 摄

今年,开平碉楼文化旅游区被授予国家5A级旅游景区称号。郭永乐 摄

“侨”是刻在江门这座城市的基因,逾400万名五邑籍港澳台同胞和海外侨胞遍布世界,这既是江门独特的名片,也是江门建设新时代侨都、融入国内国际双循环发展格局的独特优势。

江门市第十三次党代会以来,我市坚持以“侨务强市”为抓手,积极推进全国首个由地方出台的侨务工作“十三五”规划——《江门市侨务强市建设工作纲要(2015—2020年)》,把侨务资源引导、延伸、应用到经济、文化、社会各个领域,逐步扩大侨都影响力,为发展注入了新动能。

江通四海“侨”为梁,侨都建设绘新篇。从“中国第一侨乡”到新时代侨都,5年来,我市利用好海内外“两个江门”的丰富资源,着力聚侨情、引侨资、借侨智、重侨创,在促进江门对外经济、文化等交流往来以及合作发展等方面发挥了积极作用,“侨”资源优势得到进一步发挥。

文/皇智尧

A 增强侨心聚合力

打造国内国际双循环重要交汇点

党的十八大以来,习近平总书记多次对侨务工作作出重要指示。2017年,习近平总书记强调,实现中华民族伟大复兴,需要海内外中华儿女共同努力,把广大海外侨胞和归侨侨眷紧密团结起来,发挥他们在中华民族伟大复兴中的积极作用,是党和国家的一项重要工作。

紧密团结之首要,便是形成强大的聚合力。

江门因侨而立,因侨而兴。近年来,我市坚持以侨为“桥”、以侨引侨,全面推动对外开放,不断增强侨心聚合力,推动经济社会高质量发展。

从2008年开始,我市通过打造世界江门青年大会,以江门籍华侨华人青年精英为主体,促进相互沟通、合作共赢。

2016年、2018年,我市以第五届、第六届世界江门青年大会为抓手,逐步成立了由26个五邑青年社团组成的世界五邑青年社团联盟,在16个国家和地区建立了19个驻外经贸代表处、8个海外人才服务工作站、6个海外旅游信息推广中心,构建起全球五邑籍华侨华人创业创新、合作发展的网络平台。

世界江门青年大会背后所凝聚起的“侨”力,是我市积极“走出去”,不断扩大城市影响力的缩影。

5年来,我市以承办第三届世界广府人恳亲大会、举办2019中国侨都(江门)华侨华人嘉年华等大会为契机,向世界展现新时代侨都魅力的同时,还以世界江门青年大会、“少年中国说”等侨务特色品牌活动为抓手,凝聚侨心侨力,助力江门建设。

2019年2月,《粤港澳大湾区发展规划纲要》(下称《纲要》)正式印发,提出要支持江门建设华侨华人文化交流合作重要平台。这是中央赋予江门的新定位、新使命,也是江门进一步发挥侨都优势、凝聚“侨”力,融入粤港澳大湾区建设的重要抓手。

今年2月,广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组正式印发《江门华侨华人文化交流合作重要平台建设方案》。该平台成为我市省级大湾区重要平台,在更高层面为江门加快对外开放、凝聚“侨”力提供了保障。

习近平总书记在“七一”重要讲话中强调,坚持大团结大联合,坚持一致性和多样性统一,形成海内外全体中华儿女心往一处想、劲往一处使的生动局面,汇聚起实现民族复兴的磅礴力量。

今年11月,市委十三届十六次全会强调要充分发挥华侨华人资源优势,深入推进“侨都赋能”工程,打造国内国际双循环重要交汇点。从面向400万名五邑籍华侨华人到“拥抱”全球6000多万名华侨华人,侨资源正逐渐成为推动江门发展的重要优势资源。

B 强化港澳融合力

打造高水平参与国际经济合作新平台

习近平总书记在总结经济特区发展40年的经验时指出,必须全面准确贯彻“一国两制”方针,促进内地与香港、澳门融合发展、相互促进。

江门与香港、澳门,地缘相近、人缘相亲。据不完全统计,香港市民原籍为江门五邑的比例超20%,平均每5个香港人就有1个祖籍在江门;而在澳门,民间素有每3个澳门人就有1人祖籍在江门的说法。

“近水楼台先得月”,深化江门与港澳合作,携手港澳塑造国际合作和竞争新优势,是江门擦亮“新时代侨都”品牌的重要一环,其关键在于机制和平台。

2020年2月,我市在全国率先上线商事登记“智能湾区通”,将“商事登记+智能审批”改革延伸到港澳地区,标志着港澳同胞今后在江门开办企业可以远程身份认证、离岸智能办照、全程自助办理。过去,港澳投资者办公司或亲自到江门办理、或委托他人办理,需要花费一定的时间和交通成本。如今,通过“智能湾区通”可实现“零人工参与”“不见面审批”“一次不用跑”,手机自助办理、跨境快递上门,港澳投资者安坐家中即可在江门投资开办公司。

“智能湾区通”的“江门样板”,是近年来我市不断深化港澳融合力的生动缩影。

近年来,我市积极主动融入粤港澳大湾区建设,先后推动商事主体登记“微信+智能”审批、商事登记“智能湾区通”、生活缴费粤澳跨境结算、不动产登记“跨城(境)办理”等跨境创新便民举措,提升港澳同胞享受跨境服务政策的获得感。同时,还建立了江港澳经贸合作机制,在深化江港澳经贸合作层次、建立江港澳企业交流机制、加强对外招商合作、加强江门香港产业融合、加强商务交流和信息互通等5方面加强合作,联合参与粤港澳大湾区建设,共同打造高水平参与国际经济合作新平台。

机制提供保障,平台承载梦想。

珠西创谷(江门)科技园(以下简称“珠西创谷”)是港澳台及海外青年在江门创业的钟情之地。作为全市唯一的省级“粤港澳科技企业孵化器”,珠西创谷正力争打造成为国家级孵化器和粤港澳大湾区就业创业示范基地,目前园区内港澳台及海外青年创业的企业占在孵企业43%,截至2020年,园区企业总产值累计达6.1亿元。

近年来,我市还积极推进中国(江门)“侨梦苑”华侨华人创新产业聚集区、面向港澳居民和世界华侨华人的引资引智创业创新平台的建设,为港澳资本到我市创业创新提供了更多机遇和平台。

如今,随着《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》以及《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》的出台,以横琴、前海两个合作区建设为契机,江港澳三地将共同书写新的篇章。

市委十三届十六次全会提出,牢牢把握服务港澳初心,深刻领会两个合作区建设的战略意图,推动港澳更好融入国家发展大局。

C 提升侨都影响力

全力构建高质量发展战略新格局

2020年10月,习近平总书记在广东汕头考察时强调,要加强海外华侨工作,引导和激励他们在支持和参与祖国现代化建设、弘扬中华文化、促进祖国和平统一、密切中外交流合作等方面发挥更大作用。

用文化来凝聚共识,能形成最深沉、最持久、最触动人心的向心力和认同感。做好“侨”文章,全力构建高质量发展战略新格局,亦是如此。

作为侨都,江门的侨文化资源得天独厚,近年来,我市通过扎实推进侨文化保护、大力弘扬华侨精神、增强侨文化研究等一系列工作,将侨文化保护利用由点向面协调发展,侨乡文化越发璀璨,推动新时代侨都影响力进一步提升。

今年1月,开平碉楼文化旅游区被正式授予中国旅游界含金量最高的荣誉——国家5A级旅游景区称号,成为江门首个国家5A级旅游景区,同时拥有了“世遗”和“5A”双重属性,更好地促进了当地文旅融合。开平碉楼“活”了,是我市近年来不断加大对侨乡文化挖掘、保护、传承和活化利用力度的写照。

2018年,我市出台《侨乡文化(江门)生态保护实验区总体规划》,依托重点镇、墟、村,维系侨乡文化血脉,建设非物质文化与自然环境、物质文化融合的特色鲜明的侨乡文化(江门)生态保护实验区,打造海外侨胞美好精神家园,留住乡愁和文化记忆,其中就包括世界文化遗产开平碉楼与古村落、台山出洋第一埠“海口埠”等著名华侨文化遗址。

截至目前,我市4个镇、25条村、3条街、51座建筑分别获得江门市侨乡历史文化名镇、传统村落、历史文化名街、名建筑等称号,侨文化保护工作得到实质推进。

对侨乡而言,保护华侨文化遗产,不仅要对历史资源进行深入挖掘,还要对侨乡文脉有整体把握。

近年来,我市高水平打造学术交流平台,以五邑大学“广东侨乡文化研究中心”为主阵地,开展华侨历史、侨乡文化研究。“十三五”期间,我市针对中国侨乡文化研究、国际移民与侨乡研究、侨批保护活化工作等与中国华侨华人研究所、国内高校、海外高校等联合举办了一系列学术会议,促进了侨乡文化研究与交流,形成了具有全球影响力的侨乡文化理论研究高地。

其中,“侨批”(银信)作为记载老一辈海外侨胞艰难创业史和浓厚家国情怀的载体,是中华民族讲信誉、守承诺的重要体现,对其进行研究活化利用,对推动弘扬华侨精神、促进海内外文化交流具有重要意义。作为“新时代侨都”,侨批档案馆藏丰富,是我国侨批保护研究的前沿重镇。

近年来,我市不断加大力度征集大量银信实物及资料,修复大量银信文物,优化银信文物保存和展示环境,通过数字化手段整理汇编银信资料,为学术界开展研究提供更多便利。同时,通过筹建银信博物馆、举办银信展、诵读银信故事等让银信焕发出了新的生机。

“江门有碉楼有侨批,具有高端的品牌效应和世界影响力。”五邑大学广东侨乡文化研究院院长刘进表示,期待江门以推进“侨都赋能”工程为契机,以建设华侨华人文化交流合作国家平台为抓手,夯实“侨都”内涵,树立文化自信,打造出具有全国和全球影响力的侨文化品牌。

数读

●2016年以来,我市以“世青会”为抓手,逐步成立了由26个五邑青年社团组成的世界五邑青年社团联盟,在16个国家和地区建立了19个驻外经贸代表处、8个海外人才服务工作站、6个海外旅游信息推广中心。

●2018年,创新推出《少年中国说》文化交流品牌活动,在境内境外举办了中华诗词大会等60多场涉及文化、艺术、科学、体育等领域的活动,吸引来自美国、加拿大等20多个国家以及我国港澳台地区超50万名粤港澳台和海外华裔青少年踊跃参加,影响力从江门走向粤港澳大湾区,走向国际。

●2019年,江门承办第三届世界广府人恳亲大会,创造了78个国家和地区、410个社团的领袖到会的历史纪录,来自全球2300多名嘉宾齐聚侨乡江门,共叙乡情,共谋发展。

●截至今年8月,海外侨胞、港澳台同胞在五邑侨乡兴办企业4000多家,其中港资3157家,澳资625家;规模以上企业630家,国家级高新技术企业223家,全市科技型中小企业入库189家,630家规模以上侨资企业产值达到1152.89亿元,拥有发明专利751项。

●先后在澳门、香港建成跨境通办政务服务专区,将政务服务窗口和服务体系延伸至港澳,让港澳同胞不出港澳、“一站式”办理超400项江门本地、66项全省任一地级市的政务服务事项。

●江门累计批准设立港资企业7291家,占全市外资项目总量的70%,香港长期稳居江门外商投资第一位。江澳金融合作进一步深化,累计业务量突破1900亿元。

一线实践

创新载体让侨资源 “活”起来“动”起来 “旧”侨批唤起“新”乡情

今年10月,我市原创侨批舞剧《侨批·家国》首演,该剧通过讲述五邑籍华侨悲欢离合的故事,展现一段华侨群体与家国命运的历史交织,体现了“世界记忆遗产”与舞蹈艺术的创新融合,引起海内外华侨华人的强烈共鸣,收获了良好的社会反响。

“侨批舞剧《侨批·家国》深刻体现了‘根、魂、梦’的核心,是一部独具政治价值和艺术价值的精品。”华侨文化研究专家冈虎表示,江门侨批从保存数量、时空延续、文化内涵等方面在世界记忆遗产“侨批档案——海外华侨银信”中占有重要的分量,《侨批·家国》不仅擦亮了侨批这张文化名片,还深入展示了侨批的文化内涵、历史价值,更有利于侨批的活化与推广。

侨批是广东粤语方言区对海外华侨寄给国内家眷亲友的侨汇(银)和书信(信)结合体的简称,是海外侨胞连接家人、家乡、祖国的核心纽带,是海外侨胞顽强拼搏、爱国爱乡精神的集中展现。数据显示,在申报世界记忆遗产名录的16万件侨批中,江门侨批文献有近5万件,现存最早的侨批也出自江门。

《侨批·家国》的创新和实践,是我市深入学习贯彻落实习近平总书记在视察广东期间对侨批保护工作作出重要指示的重要举措,从自身资源禀赋出发,以一纸“旧”侨批为抓手,创造性地与江门“中国舞蹈之城”这张城市文化名片结合,将侨批故事以群众喜闻乐见的艺术形式、艺术载体呈现给大众,讲好江门故事、大湾区故事、中国故事,凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力,唤起无数海内外侨胞的“新”乡情,画出最大同心圆。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670