党的十九大要求“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”。梁启超先生在《敬业与乐业》的演讲中说“凡做一件事,便忠于一件事,将全副精力集中到这事上头,一点不旁骛,便是敬。”高技能人才之所以能够成为高技能人才,正是具备了敬业的精神,做一件事,忠于一件事,做好一件事,做精一件事,从而成为掌握核心技术的工匠。近年来,在全面深入贯彻落实党的十九大精神过程中,我市各行各业涌现出一大批心无旁骛、专心钻研、精益求精的敬业工匠,为我市经济社会发展注入了动力。

为全面推进“广东技工”工程,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气和尊崇工匠精神的浓厚氛围,激发广大劳动者学习新技术、掌握新技能、争当好工匠的内生动力,江门市人力资源和社会保障局将通过“五邑人社”微信公众号推出《敬业江门•匠造产业》系列报道,讲述江门市崇尚技能、爱岗敬业、岗位成才、运用技能的先进典型单位和个人事迹案例,发挥高技能人才和工匠代表的引领示范作用,努力打造优秀技能工匠集聚新高地。

化古为新

传统家具烙上伍氏风格

在当代中国传统家具业发展历程中,有一位不得不提的人物,他,就是中国工美艺术大师、素有“岭南鲁班”美誉的伍炳亮。1953年,伍炳亮出生在广东省台山市的一个普通农民家庭。1972年夏天,不满20岁的伍炳亮开启了木匠生涯。

“我出生于农村,那个时候家境很穷。农闲时就想学做木工,帮补家用。不过那个时候身边没有人教,于是就买来一本简图,慢慢把手艺琢磨出来。”

即使过去几十年,伍炳亮仍然常常想起年轻的自己,躲在角落里,一点点锯、刨、磨、雕,琢磨着家具的结构与制作。木屑在阳光中纷飞,汗水像小河沟在脸上流淌。

上世纪70年代,许多乡村民居里还藏有几十年甚至上百年的古旧家具,这些家具多用紫檀、黄花梨、酸枝等红木制作而成。为了掌握明清时代家具的风格和特色,20多岁的伍炳亮,骑着一辆破旧的自行车,骑遍方圆100多公里去收购红木家具。他常常在清晨6时就出发,下午三四点到达肇庆等地。一番逡巡探索之后,于黄昏时分带着寻获的“战利品”赶回家去。那些年,伍炳亮为了收购到他认为“美”的古旧家具,足迹遍布广东、海南、广西、福建,甚至远至北京。

对于收购回来的旧家具,伍炳亮并不像其他人一样把它们倒卖出去,赚取差价。他仔细观察这些明清家具的结构、榫卯,测量绘成科学的三视图、剖面图、节点大样图,找出精华所在;同时仿照着设计生产古典家具,不断把所学知识应用于实践。很快,他的木匠手艺,使得他从众多古旧家具收购商中脱颖而出。

“手艺精了,心也就大了。1987年自己建起工厂,生产仿古家具。”

“念念不忘,必有回响”,伍炳亮对木器家具制作技艺的虔诚之心也有回报。他生产出来的仿古家具在当地一传十、十传百,不知从什么时候就突然火了起来。他信心大增,凭借自己对中国古典家具的深入研究和独到理解,亲自抓设计。从创新设计到改良设计,伍炳亮在传承、借鉴明清古典家具的精华基础上,设计出具有伍氏兴隆风格的宫廷式家具作品。

与其他艺术门类的大师一样,伍炳亮作品风格的形成也是一个渐进的过程。在与其交谈中得知,他的成功分为两步,第一步是继承,第二步是创新。

创业初期,伍炳亮主要选用海南黄花梨来制作仿古家具。海南黄花梨木质坚实、花纹漂亮,散发着淡淡的香气,堪称“木中之冠”。当伍炳亮遇到海南黄花梨,他制作最美古典家具的人生梦想,就有了至臻尽善的载体。当时的海黄资源相对较为充足,能够根据造型需要来选料施艺。这一时期伍炳亮的家具风格多变,既有明式、清式,也有现代广式,个人风格初具雏形。

在上世纪九十年代初期,越南黄花梨的大量引进给了伍炳亮家具风格成熟的一大历史机遇。“那个时候整个行业开始发展起来,如果坚持仿制,那么企业就没有办法突围,而且明清家具也不是我们表面看到的那么简单。”

于是,在此期间,伍炳亮阅览了大量的家具款样,从中精选了一批经典款型予以改良设计,并从图籍、字画、瓷器、青铜器甚至艺术品残件等吸取创作灵感。相比以前的仿制,他的改良设计更多地融入了自己的理解,进行了艺术的再创作。此时,伍炳亮在继承传统家具优点的同时,不断进行改良,逐渐形成强烈的个人风格。

极致专注

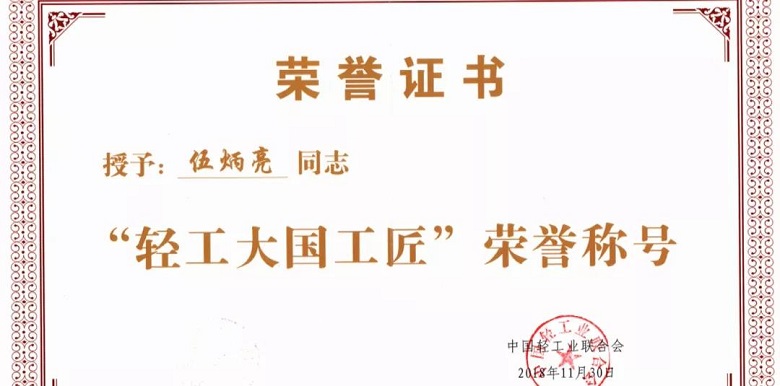

荣获“中国工美行业 艺术大师”称号

“仿古首先就是继承,然后在继承的基础上去创新。任何艺术都是在不断蜕变中得以升华,没有创新,艺术将失去生命力。”在伍炳亮看来,即便是历史遗存下来的明清老家具,也并非件件都好;在继承明清家具文化方面,中国传统家具应该继承的是其厚实的文化意蕴,学习其严谨的创作态度,依循其权衡比例、设计造型的手法。

随后,伍炳亮又结合数十年的家具制作经验,逐渐总结并提出“型、艺、材、韵”四点理论,作为评鉴和指导传统家具设计制作的准则。

他介绍,型,是指家具的形式和造型,如家具的构件比例、纹饰安排等;艺,是指家具的工艺,如榫卯、雕花、打磨等;材,则指家具的用料,包括用料的名贵、厚薄、是否拼接等,用以衡量家具用材的优劣;韵,是指家具独特的风格气韵,是观赏者对家具的审美感受,是型、艺、材三者交相辉映之下展现的效果。

近年,他又补充了“名、年”两点。名,是指名气,当代红木家具企业的品牌、名人名气的效应;年,是指年份,一件家具在哪个时期制作的,也是评估其价值的重要一环。“名、年”这两点在“型、艺、材、韵”四点标准基础上,更加突出了中国传统家具所应有的附加值。

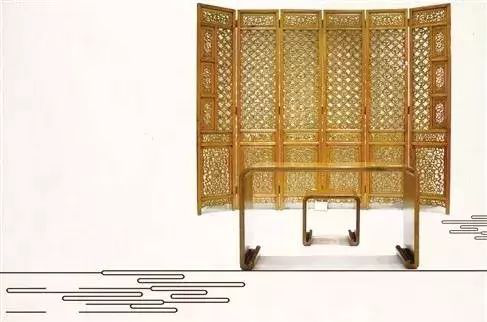

由伍炳亮精心设计,曾多次亮相国内大型博览会的海南黄花梨作品

“做这一行这么久,积累了不少的经验。我希望大家能共同进步,让中国传统家具文化传承下去。”2008年,伍炳亮将自己的优秀家具作品整理成册,由人民美术出版社出版了《中国传统家具收藏经典·伍炳亮作品珍赏》一书。书中收录了伍炳亮设计的400余款作品,获得行业内外高度赞誉,并成为许多从业者的参考书。如今,伍炳亮还有意把数十年的经验,集结成书,详细介绍他多年来所改良及创作的作品,并以实例来回答大家在鉴赏、创作上的疑惑。

“一生只专注做一件事情,为的是把它做好、做精、做到极致。”伍炳亮认为,专注是一种态度、一种习惯、一种能力,也是一种境界。专注于工作,就能找到价值感和存在感,就能形成专心做事的宁静平和的心态。现在社会上倡导“匠心”精神,就是希望大家把脚步放慢,重新认清方向,坚持己见,不忘初心,择一事,终一生。

回眸近40年的“工匠”岁月,伍炳亮坦言,伍氏兴隆的作品都由他设计,在用料、制作环节以及流程上都由他严格把关,目的就是让每件作品都能达到收藏级别,经得起时间的考验,成为最有韵味的艺术品。“正是因为对事业的爱好,对艺术的执着追求,让我经得起其他行业赚钱的诱惑,专注做好一件事,让每一件家具都成为有灵魂、有生命力的作品。”伍炳亮说。

也正是有这样的“匠心”,从伍氏兴隆制作出来的每件家具都深深地刻上了伍炳亮的烙印,而伍炳亮的亲自把关,也使得这些家具成为了名副其实的作品。故此,伍氏家具不管是在内地,在中国香港、台湾,还是在美国、新加坡等地,只要是对中国传统家具有一点点了解的人,都能立刻发现伍氏作品的独有特征。

2016年,中国工艺美术协会在全国范围开展“首届中国工美行业艺术大师”评审活动,经过资料审查、申报资格确认、评委评审、专家审议、领导小组审核等程序,280名各行各业技艺人才获此称号,伍炳亮成为中国当代传统家具行业荣获“第一届中国工美行业艺术大师”第一人。

全力传承

打造黄花梨艺术博物馆

伍炳亮对自己的黄花梨作品一向“惜售”。对于他来说,文化需要传承,需要分享。惜售黄花梨作品,为的是集中展示,以便人们中看到中国传统家具的发展成果。而这比拿来换钱更重要。如伍炳亮在1985年做的黄花梨家具,如今依然是他的收藏品。

伍炳亮黄花梨艺术博物馆

2004年,伍炳亮为安置自己收藏的明清家具,特意打造了一个私人家具艺术馆,取名“伍氏兴隆典藏馆”。该馆是一座楼高四层、近2000平方米的私人家具艺术馆,免费开放,展品由明清家具真品、高仿作品、创意设计作品三大部分组成。除文字介绍和服务员讲解外,还有大量的古典家具书报供阅览及相关的录像播放。这间艺术馆不仅成为人们了解明清古典家具的窗口,还成为国内外明清家具爱好者的雅集之地,是中国仿古家具走向世界的又一座桥梁。

在伍氏兴隆典藏馆,人们可以见识到被行业誉为经典的伍炳亮代表作,如黄花梨无束腰画桌,同款于2006年被国家博物馆收藏,这是伍炳亮从古画中找到灵感而创作的;还有明式黄花梨月洞门棚架大床,这张大床曾荣获2016年第十二届(深圳)文博会的最高奖项——“中国工艺美术文化创意奖特别金奖”。

伍炳亮黄花梨艺术博物馆,处处显得典雅幽静。

伍炳亮黄花梨艺术博物馆始建于2014年,位于台山市大江镇,占地55亩,总面积36000平方米,建筑面积28000平方米。整体建筑布局和建筑装修均由伍炳亮亲自设计把关。

艺博馆的建设吸收了中国古代建筑精华,参考故宫博物院和王府四合院以及苏州园林景观、岭南古建筑格局元素。整体建筑以八幢重檐式楼宇对称布局,运用了青砖黛瓦、歇山顶、重檐、回廊、月洞门、小桥流水、大小盆景,以及庭院装饰等元素,以叠景、借景、布局留白等创意手法来体现中国传统文化的意趣,成为一处有韵味、有品位,传统建筑和传统家具风格和谐融为一体的艺术空间。馆内将展示伍炳亮从业近40年来制作的1300多款黄花梨家具精品。同时,还专门设有介绍黄花梨家具文化历史、材质类型等的区域。

在“伍炳亮黄花梨艺博馆”开馆的同一天,人力资源和社会保障部举行了伍炳亮“国家级技能大师工作室”授牌仪式;《伍炳亮中国古典家具制作技艺传承人口述史》新书也同步发布。这是国家有关部委推出的“传承人口述史”从书的第一部,自然也是整个传统家具行业“传承人口述史”的第一部。走进伍炳亮黄花梨艺博馆,一件件展品诉说着一位当代工匠的传奇。

“我的目的是,向世界呈现一个集中国传统家具的材艺之美、建筑的风格之美、园林的景观之美、陈设的空间之美交相辉映的艺术典藏之地,打造出一个作品跟环境的互动、人与文化互动的艺术天地。”伍炳亮说。不仅如此,伍炳亮还积极走进高校,走上传统家具文化研讨论坛,向大家传授自己从业近40年的经验。

伍炳亮先生的成功是德行与格局之间的因果修为,是工艺大师与大国工匠两者间的相得益彰。伍炳亮先生卓有成效地传承发扬中华传统家具文化,为当代中国家具史书写了浓墨重彩的华美篇章。这是“中国梦”的璀璨绽放,更是“大国匠心”的自信弘扬。

来源:综合中共台山市委组织部、台山发布、江门日报台山微事

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670